NEWS

◉パブリシティ情報

高田宏臣さん(一社 地球守・有機土木協会代表理事、安房大神宮の森コモンプロジェクト主宰)を1年取材した番組が放送されます。

NHK Eテレ『こころの時代』 「地面の下に宇宙があった 自然再生家・高田宏臣」

2026年2月14日(土)午後1時~2時

*1週間、NHKプラスでネット配信。

*本放送2/8の予定がオリンピック中継により延期となりました。

TOPICS

BOOKS

-

有機土木ライブラリー 1『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 高田宏臣・小倉沙央里[著]

¥2,200

◉全国送料無料 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A4判(横組)・並製・56頁 ISBN 978-4-904702-93-2 C2051 本体価格2,000円+税 発行:地球守・有機土木協会 発売:羽鳥書店 印刷・製本:大日本法令印刷 本文デザイン:羽鳥書店 表紙デザイン:村上亜沙美 *英訳併記、オールカラー、図版40点 ▼概要 一般社団法人地球守・有機土木協会が発行するシリーズ「有機土木ライブラリー」の第1弾。2025年6月に、代表理事・高田宏臣と、協会のフェローであり世界の伝統知の研究者である小倉沙央里(マサチューセッツ大学アマースト校ポスドク研究員)が共同発表した国際コモンズ学会カンファレンスでの報告を書籍化したもの。 房総半島最南端の「安房大神宮の森」をもとに、地域の環境上の要となる場所がどのように守られ、これからどのように守りつないでいく必要があるか、土中環境の視点と有機土木の技と知恵を紹介する。 森と海の関係、御神体としての磐座の意義、山の尾根筋から水源をとる仕組み等、古の人の造作や工夫を知り、コモンズ(共有財産)をつなぐ方法を探る。平易な語りに英訳を併記、オールカラー、図版40点。 ▼目次 はじめに 安房大神宮の森──先祖代々受け継がれてきた神聖な場所 太平洋に面した半島先端──人びとや文化の交流地点 土地の豊かさをもたらす海と森──暖流と寒流が交わる地 山の中の巨石「磐座」──豊かな山や森を護る御神体 先人たちが守り育ててきた水の源、いのちの源としての大神宮の森──山の上に水源をつくる智恵 現代の土木と先人たちのかつての土木──土地を潤し、いのちを養う水への視点の違いから 伝統技術に基づいた有機土木──自然の素材(有機物)を利用する 有機土木の実践──かつての視点を現代の土木に活かしてゆく 大神宮の森から学ぶ古の技──コモンズを再生し未来へ渡す あとがき ▼著者紹介 高田宏臣(たかだ ひろおみ) 1969年生まれ。株式会社高田造園設計事務所代表取締役、一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事。東京農工大学農学部林学科卒業。国内外での造園・土木設計施工ののち、現在は土中環境の健全化、水と空気の健全な循環の視点から住宅地、里山、奥山、保安林などの環境改善と再生の手法を提案、指導する。大地の通気浸透性に配慮した伝統的な暮らしの知恵や土木造作の意義を広める活動を各地で行っている。著書に、『これからの雑木の庭』、『土中環境──忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』、『よく分かる土中環境』など。 小倉沙央里 (おぐら さおり) 米マサチューセッツ大学アマースト校のNSF Center for Braiding Indigenous Knowledges and Scienceにおいてポスドク研究員、及び、東北大学 統合日本学センター客員助教。学習院⼤学法学部卒業。米レズリー⼤学⼤学院、カリフォルニア⼤学バークレー校環境デザイン⼤学院終了(修⼠)。ブリティッシュ・コロンビア⼤学(カナダ)にて博⼠号取得。ニコンサロン写真選にて三⽊淳賞奨励賞受賞(2017年)。 2011年より、自然と共生した伝統的な知恵を世界各地の先住民や地域の人々から学ぶ。研究者として、伝統知を次世代につなぐ活動を行うと共に、アートを通して研究からの学びを広く共有し、対話の場を創出している。また、2023年に世界各地で在来作物の種と知恵を守っている人々を繋ぐプロジェクト、Growing Millet Together! を立ち上げ、伝統知と雑穀栽培を未来に繋ぐ活動を行っている。 ▼発行元 一般社団法人 地球守・有機土木協会 https://organiccivilengineering.org/ 2024年設立。代表理事・高田宏臣。有機土木とは、土地環境を傷めずに安定させてきた、伝統的な民間土木の知恵を継承し、自然の自律的な働きと調和するインフラを構築する視点と工法。現代土木の抱えている多くの問題を解決する工法として、社会への周知、職業としての確立、普及・啓発を目指す団体。 ▼関連書籍 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]『大神宮の森へ 1 』2025秋冬 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 『大神宮の森へ 1 』と創刊セット販売【送料無料】 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122336294 ---------------------------------------------- Reviving the Commons in Japan: Restoring the land-human relationship for a climate-resilient future Hiroomi Takada, Saori Ogura Organic Civil Engineering Assosiation (Foreward) This publication is based on the presentation titled: “Reviving the Commons in Japan: Restoring land-human relationship for climate-resilient future”, presented at the International Association of the Study of the Commons Conference (IASC 2025), hosted by the International Association of the Study of the Commons, at the University of Massachusetts, Amherst, U.S.A., on 16 June 2025, co-presented by Hiroomi Takada (online) and Saori Ogura (in-person). Captions and partial editorial revisions have been added for publishing this work from the original transcript. Hiroomi Takada: Founder & Director of the Organic Civil Engineering Association Founder & Director of Takada Zouen Sekkei Jimusho [Takada Landscape and Construction Company] Saori Ogura: A Transdisciplinary scholar on Traditional Ecological Knowledge Research fellow at the Organic Civil Engineering Association Postdoctoral Research Associate at the NSF Center for Indigenous Knowledges and Science, University of Massachusetts, Amherst Visiting Assistant Professor at the Center for Integrated Japanese Studies, Tohoku University

MORE -

■地球守・有機土木協会会員限定 10冊以上購入割引■ 有機土木ライブラリー 1『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 高田宏臣・小倉沙央里[著]

¥17,600

【注意事項】 ・地球守・有機土木協会会員(NPO法人地球守も含めた、正会員・賛助会員・メーリングリスト登録会員)限定の割引販売ページです。 ・ご注文の際は、登録のメールアドレスをお使いください。 ・10冊以上購入で20%OFFとなるセット販売です(送料無料)。 ・10冊1セット(税込17,600円)に、オプションで端数を追加して購入冊数を調整してください。 ・50冊以上購入の場合は25%OFFとしますので、希望の方は問合せよりご連絡ください。 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A4判(横組)・並製・56頁 ISBN 978-4-904702-93-2 C2051 本体価格2,000円+税 発行:地球守・有機土木協会 発売:羽鳥書店 印刷・製本:大日本法令印刷 本文デザイン:羽鳥書店 表紙デザイン:村上亜沙美 *日英併記、オールカラー、図版40点 ▼概要 一般社団法人地球守・有機土木協会が発行するシリーズ「有機土木ライブラリー」の第1弾。2025年6月に、代表理事・高田宏臣と、協会のフェローであり世界の伝統知の研究者である小倉沙央里(マサチューセッツ大学アマースト校ポスドク研究員)が共同発表した国際コモンズ学会カンファレンスでの報告を書籍化したもの。 房総半島最南端の「安房大神宮の森」をもとに、地域の環境上の要となる場所がどのように守られ、これからどのように守りつないでいく必要があるか、土中環境の視点と有機土木の技と知恵を紹介する。 森と海の関係、御神体としての磐座の意義、山の尾根筋から水源をとる仕組み等、古の人の造作や工夫を知り、コモンズ(共有財産)をつなぐ方法を探る。平易な語りに英訳を併記、オールカラー、図版40点。 ▼目次 はじめに 安房大神宮の森──先祖代々受け継がれてきた神聖な場所 太平洋に面した半島先端──人びとや文化の交流地点 土地の豊かさをもたらす海と森──暖流と寒流が交わる地 山の中の巨石「磐座」──豊かな山や森を護る御神体 先人たちが守り育ててきた水の源、いのちの源としての大神宮の森──山の上に水源をつくる智恵 現代の土木と先人たちのかつての土木──土地を潤し、いのちを養う水への視点の違いから 伝統技術に基づいた有機土木──自然の素材(有機物)を利用する 有機土木の実践──かつての視点を現代の土木に活かしてゆく 大神宮の森から学ぶ古の技──コモンズを再生し未来へ渡す あとがき ▼著者紹介 高田宏臣(たかだ ひろおみ) 1969年生まれ。株式会社高田造園設計事務所代表取締役、一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事。東京農工大学農学部林学科卒業。国内外での造園・土木設計施工ののち、現在は土中環境の健全化、水と空気の健全な循環の視点から住宅地、里山、奥山、保安林などの環境改善と再生の手法を提案、指導する。大地の通気浸透性に配慮した伝統的な暮らしの知恵や土木造作の意義を広める活動を各地で行っている。著書に、『これからの雑木の庭』、『土中環境──忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技』、『よく分かる土中環境』など。 小倉沙央里 (おぐら さおり) 米マサチューセッツ大学アマースト校のNSF Center for Braiding Indigenous Knowledges and Scienceにおいてポスドク研究員、及び、東北大学 統合日本学センター客員助教。学習院⼤学法学部卒業。米レズリー⼤学⼤学院、カリフォルニア⼤学バークレー校環境デザイン⼤学院終了(修⼠)。ブリティッシュ・コロンビア⼤学(カナダ)にて博⼠号取得。ニコンサロン写真選にて三⽊淳賞奨励賞受賞(2017年)。 2011年より、自然と共生した伝統的な知恵を世界各地の先住民や地域の人々から学ぶ。研究者として、伝統知を次世代につなぐ活動を行うと共に、アートを通して研究からの学びを広く共有し、対話の場を創出している。また、2023年に世界各地で在来作物の種と知恵を守っている人々を繋ぐプロジェクト、Growing Millet Together! を立ち上げ、伝統知と雑穀栽培を未来に繋ぐ活動を行っている。 ▼発行元 一般社団法人 地球守・有機土木協会 https://organiccivilengineering.org/ 2024年設立。代表理事・高田宏臣。有機土木とは、土地環境を傷めずに安定させてきた、伝統的な民間土木の知恵を継承し、自然の自律的な働きと調和するインフラを構築する視点と工法。現代土木の抱えている多くの問題を解決する工法として、社会への周知、職業としての確立、普及・啓発を目指す団体。 ▼関連書籍 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]『大神宮の森へ 1 』2025秋冬 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 ---------------------------------------------- Reviving the Commons in Japan: Restoring the land-human relationship for a climate-resilient future Hiroomi Takada, Saori Ogura Organic Civil Engineering Assosiation (Foreward) This publication is based on the presentation titled: “Reviving the Commons in Japan: Restoring land-human relationship for climate-resilient future”, presented at the International Association of the Study of the Commons Conference (IASC 2025), hosted by the International Association of the Study of the Commons, at the University of Massachusetts, Amherst, U.S.A., on 16 June 2025, co-presented by Hiroomi Takada (online) and Saori Ogura (in-person). Captions and partial editorial revisions have been added for publishing this work from the original transcript. Hiroomi Takada: Founder & Director of the Organic Civil Engineering Association Founder & Director of Takada Zouen Sekkei Jimusho [Takada Landscape and Construction Company] Saori Ogura: A Transdisciplinary scholar on Traditional Ecological Knowledge Research fellow at the Organic Civil Engineering Association Postdoctoral Research Associate at the NSF Center for Indigenous Knowledges and Science, University of Massachusetts, Amherst Visiting Assistant Professor at the Center for Integrated Japanese Studies, Tohoku University

MORE -

『大神宮の森へ 1 』 安房大神宮の森コモンプロジェクト[編]

¥2,750

土地に根ざした暮らしのための雑誌 [2025年秋冬]創刊第1号(年2回発行) ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き A5判(縦組)・並製・168頁(カラー) ISBN 978-4-904702-94-9 C0051 本体価格2,500円+税 印刷・製本:大日本法令印刷 ブックデザイン:村上亜沙美 *本体価格の内1,000円は安房大神宮の森コモンプロジェクトの活動支援に充てられます。 ★地球守・有機土木協会の会員には機関誌として1冊進呈 ★『大神宮の森へ』Instagram公式アカウント @daijingu_forest_magazine ▼概要 房総半島最南端にある55haの「安房大神宮の森」を整備し再生する活動の紹介を柱とし、さまざまな分野の執筆者による多彩な文章を収録。古の人の営みの知恵を知り、森や海、土や木や水とともに生きる楽しさと面白さを発掘する。 一般社団法人地球守・有機土木協会(代表理事・高田宏臣)の広報誌も兼ね、地域の環境上の要となる場所(コモンズ)の守り方や、継いでいくために大事な「土中環境」の視点と、具体的な方法である「有機土木」も紹介する。 ▼内容構成 以下の5つの章より構成。 安房大神宮の森の整備活動のことや古の暮らしの名残や技の発見、森の未来像を長期的に紹介する「安房大神宮の森へ」、森を介してさまざまな人と場所とをつないでいく「焚き火をかこんで」、土中環境の視点と有機土木の活動とそこから広がる多様なテーマを伝える「生きものとしての土木」、土中環境の視点を通して目に留まった書物から文章を紹介する「書を捨てよ森へゆこう」、房総半島南端の人々の声を聞く「半島の海街から」。 ▼目次 有機土木と「安房大神宮の森コモンプロジェクト」 高田宏臣 安房大神宮の森へ 安房大神宮の森コモンプロジェクトの歩み1 房総半島最南端の森──整備の始動と縄文小屋づくり 高田宏臣 [コラム]沖ノ島の台風被害 〈大神宮の森〉と「生きものとしての土木」 中村桂子 小川誠さんの「稲の多年草化栽培」 高田宏臣 安房の歴史と〈大神宮の森〉 愛沢伸雄 館山まるごと博物館1 逆さ地図の視点で地域を見てみよう 池田恵美子 [コラム]布良という聖地──画家に愛された神話の漁村 池田恵美子 焚き火をかこんで コモンズは人間だけがメンバーではない 中島岳志 ことばの森1 こんもり 佐藤良明 風景から人へ、人から風景へ 小森はるか 想像力 鴻池朋子 生きものとしての土木 土中環境から見た「土葬」 高田宏臣 うんこも死体も土に還そう──有機物を循環させる 伊沢正名×高田宏臣 山岳エリア大規模工事のリスクと潜在水脈の重要性 ──長崎県の高規格道路計画における「土中環境」調査より 高田宏臣 書を捨てよ森にゆこう 書物からの引用アンソロジー マザーツリーからウミガメまで 半島の海街から アルカディアに住む 込山敏郎 [コラム]房州のヒト・コト・モノ1 沖箱 前田宣明 房州に根ざして枝葉を伸ばす1 「きすがうら」のこと──小泉丹と滴水居 前田宣明 [コラム]布良のウミガメ ▼編者紹介 安房大神宮の森コモンプロジェクト 房総半島最南端に位置する55haの「安房大神宮の森」を整備し再生する活動を進めるプロジェクト(2024年発足)。森をコモンズ(共有財産)として未来につないでいくことを目的としている。土中環境の視点から自然を傷めない伝統的な工法を使う「有機土木」を提唱し実践する高田宏臣(一般社団法人地球守・有機土木協会代表理事)が主宰をつとめ、協会や高田造園設計事務所のスタッフをはじめ、地域の内外から多くの協力者が参加し、推進している。サポーターの一員である羽鳥書店編集部の矢吹有鼓が雑誌編集人を担当。 ▼緒言より 太平洋に張り出した千葉県の房総半島最南端、安房国一の宮である安房神社の周辺は古くは大神宮村と呼び、そして今でも館山市大神宮という地名で呼ばれています。2023年末、大神宮の約55ヘクタールの山域を、私は仲間とともに融資を受けて取得しました。奇跡的に一人の所有者によって守られてきた土地が手放され、誰の手にわたるか知れない状態だったのです。大神宮一帯は起伏豊かな森に覆われており、この山域を私たちはいつしか「安房大神宮の森」と呼ぶようになりました。 安房大神宮の森はもともとは安房神社の御神域です。この森は、地域の大切な水源であり、川や海にいたる豊かさの源であり、安房神社に関係する方々を起源として、子孫代々が暮らし、守ってきた山域でした。近年は人の手が入らず台風で荒れたままの状態でしたが、数千年にわたる営みは、山中に埋もれた古道や水路堀や田畑の痕跡、土葬墓跡などから推しはかることができます。 豊かな命の営みを支え続けてきた大神宮の森を守り、未来につなぎたい。そんな思いでこの広大な土地を購入しました。「購入」したと言えども、私たちにはこの土地を「自分たちのものとして所有する」という考えは全くありません。「いっときだけ預かり、育み、そして未来に手渡す」ために、土地取得と同時にこうした環境上大切な地を守りつなぐための新たなコモンの仕組みを模索するべく、「安房大神宮の森コモンプロジェクト」を立ち上げました。(...) ──「有機土木と「安房大神宮の森コモンプロジェクト」」(高田宏臣/一般社団法人 地球守・有機土木協会代表理事) ▼関連書籍 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122335317 有機土木ライブラリー 1 と創刊セット販売【送料無料】 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122336294

MORE -

『大神宮の森へ 1 』+ 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』セット

¥4,950

創刊2冊をセットでご購入いただけます【送料無料】 ◉公式Web購入特典:オリジナル栞付き 『大神宮の森へ 1 』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122333650 有機土木ライブラリー 1 『コモンズの新たな地平──安房大神宮の森から』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/122335317

MORE -

山口晃『すゞしろ日記 四』

¥3,960

B5判 並製 184頁(カラー24頁) 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-92-5 C1071 2025年7月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画第4弾。約7年ぶりとなる4巻目刊行。「UP版すゞしろ日記」をたっぷりといつもの1.5倍にあたる76回分(151~225回+番外編)、「やがて悲しき私的ラジオ生活」(初出『BRUTUS』)、「START はじまり~」(初出『UOMO』)の他、東京パラリンピック公式アートポスター《馬からやヲ射る》原画、ポスターについて綴った作品《当世 壁の落書き 五輪パラ輪》も全編収録し、ボリューム満点の1冊に。 ▼目次 端書き I すゞしろ日記風 やがて悲しき 私的ラジオ生活 当世 壁の落書き 五輪パラ輪 馬からやヲ射る START はじまり~ II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第151回~第225回 あとがき 収録作品一覧 ▼プロフィール 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2018年「Resonating Surfaces」(Daiwa Foun- dation Japan House Gallery、ロンドン)の後、横浜能楽堂、ZENBI-鍵善良房(京都)で個展、2023年にはアーティゾン美術館(東京)で「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」展が開かれた。パブリックアートも多数手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。2019年、NHK大河ドラマ「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」のオープニングタイトルバック画を担当、東京2020パラリンピック公式アートポスターを制作するなど、ますます意欲的な創作活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 『すゞしろ日記 参』(羽鳥書店、2018年) 『山口晃 親鸞 全挿画集』(青幻舎、2019年) 『CHRONIQUES D’UN JAPON MERVEILLEUX』 (Les Éditions de la Cerise、フランス、2023年) 『趣都』(講談社、2025年、近刊) 2025年7月7日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記』

¥3,300

★2025年7月の重版分から価格を以下のように改定させていただきます。 本体2,500円→本体3,000円 B5判 並製 160頁 本体価格 3,000円+税 ISBN 978-4-904702-00-0 C1071 2009年7月刊行 ブックデザイン 佐々木由美・岩橋香月(タウハウス) 印刷 サンエムカラー 製本 新生製本 ▼書評・記事 『朝日新聞』2009年8月30日 「人気画家の“うまい”マンガ」[評者]南信長(マンガ解説者) http://book.asahi.com/comic/TKY200909020204.html 『毎日新聞』2009年9月1日(夕刊)「人気画家が漫画エッセー」岸桂子 『読売新聞』2009年9月13日 編集T氏 『神戸新聞』2009年9月27日 「後悔、反省、居直りの日々」文化生活部・新開真理 『公明新聞』2009年10月12日 「注目の出版社から”現代の絵師”の日記」」編集者・小島直樹 〈紹介ブログ〉 弐代目・青い日記帳 ~山口晃「すゞしろ日記」 http://bluediary2.jugem.jp/?eid=1830 フクヘン。 ~山口晃『すゞしろ日記』羽鳥書店刊 http://fukuhen.lammfromm.jp/?p=973 白 の 余 白 ~「すゞしろ日記」山口 晃 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ Zkarohisia bakana Y. ~時折発症するマジメな文体病 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ ▼概要 山口晃のエッセー漫画 月に1度の楽しみがついにまとめて読める。東京大学出版会PR誌『UP』に好評連載中の「UP版すゞしろ日記」の第1回~第50回までを収録。元祖すゞしろ日記〈描き下ろし解説付〉をはじめ、各バージョン──美術手帖版・プリンツ21版・OH!ヤマザキ版・さて、大山崎版──のすゞしろ日記が大集合。白州探訪乃記、アトリエ探訪/仕事場リアル探訪、私的ラジオ生活、大相撲観戦乃記、藝術カフェー乃圖、モーニング25周年表紙原画など、カラー作品も多数おさめる。斗米庵双六には、オリジナル駒とサイコロのおまけ付。 [目次] 端書き Ⅰ 元祖すゞしろ日記 すゞしろ日記 斗米庵双六 ザッツマイウェー すゞしろ日記洋行編 元祖すゞしろ日記 解説 元祖すゞしろ日記洋行編 解説 白州探訪乃記 当世絵かき気質(とうせいえかきかたぎ) 仕事場リアル探訪 アトリエ探訪 美術手帖版すゞしろ日記──光悦についてかけってゆーからかくけど、詳しくないから知らないわよーの巻 仏像の歴史──ブルータス「仏像特集」の為の描きおろし 仏教公伝/慶派台頭 私的ラジオ生活 プリンツ21版すゞしろ日記 Ⅱ UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第1回~第50回 ラグランジュポイント Ⅲ すゞしろ日記大山崎編プラス OH!ヤマザキ版すゞしろ日記 さて、大山崎版すゞしろ日記 人に会う/人と会う2/自転車隊がゆく/鬼くすべ/勝手に大山崎 大相撲観戦乃記──和樂 大相撲特集の為の原画 蕭白エピソード集──藝術新潮 蕭白特集の為の原画 乞食、梅をほころばすの事/蕭白 虹をかけるの事 御使僧 追い返されるの事/探幽ときいてたちたるムカッ腹の事 藝術カフェー乃圖 モーニング25周年表紙原画 作品一覧/作家略歴 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ、群馬県桐生市育ち。1996年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。 会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、個展「山口晃展 今度は武者絵だ!」(練馬区立美術館)。2008年12月から2009年3月にかけては、関西初となる個展「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を開催。近年、活動の幅は多岐にわたり、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線「西早稲田駅」のパブリックアートや、読売新聞ドナルド・キーン著「私と20世紀のクロニクル」の挿絵、三浦しをん著『風が強く吹いている』の装画(単行本・文庫)につづき、2008年9月から始まった五木寛之氏による新聞小説「親鸞」(東京新聞、中日新聞、京都新聞など全国の主要26紙にて連載)でも挿画を担当するなど、幅広い制作活動を展開中。 [作品集] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009) ▼関連書籍 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記 弐』

¥2,420

B5判 並製 136頁(カラー24頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-43-7 C1071 2013年11月刊行 著者自装 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『読売新聞』2014年1月12日書評 「一話完結全五十回、読めばスカッと憂さも晴れる!(中略)山口晃画伯の“エッセー漫画”が、面白すぎて困ります。(中略)とまあ手放しで絶賛してしまうわけだが、きっとこれも画伯のお人柄のなせるわざに違いありません」(評・平松洋子/エッセイスト) 『すこやか健保』2014年2月号 『美術手帖』2014年3月号 ▼概要 エッセー漫画 待望の第二弾 面白きことも無き世を、面白く! 画家・山口晃の“どーでもいいけど楽しげなこと”満載 各地での個展開催、小林秀雄賞受賞とますます大活躍の画家・山口晃のエッセー漫画第2弾。「UP版すゞしろ日記」第51~100回を中心に、各バージョンもたっぷり。「美術の窓版すゞしろ日記」(美術の窓)、「冷泉 家の起こり」(芸術新潮)、「当世養生訓」「当世夫婦道行」「当世おくの細道」「青春物忘れ」「当世胸算用」(文藝春秋SPECIAL)、「当世お伊勢参り」(産経新聞)、「セザンヌ紀行」(BRUTUS)、「美術手帖版すゞしろ日記②」(美術手帖)、「私的 谷根千マップ」(和楽)、「スターウォーズ 帝国兵半生之記」(朝日新聞)を収録。カラー原画はカラーで再現。 [目次] I すゞしろ日記風 美術の窓版すゞしろ日記 或る日の駄洒落──浮かんじゃったものはしょーがない 冷泉 家の起こり 当世養生訓 お気楽養生/腰はたいせつ/雲古あれこれ… 当世夫婦道行(めをとのみちゆき) 当世胸算用──凡夫死ヲ想フ 当世おくの細道──歌枕 さがしあぐねて 草まくら の巻 青春物忘れ セザンヌ紀行──エクスアンプロヴァンス 行くさ!プロざんす 美術手帖版すゞしろ日記②──利休翁2枚の肖像画のこと 当世お伊勢参り 花より団子/夏越の大祓 私的 谷根千マップ スターウォーズ 帝国兵半生之記 II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第51回~第100回 作品一覧 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、2008年には関西初となる「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を催し、以降、各地で展覧会が開かれている。2012年、メゾンエルメス銀座「望郷 TOKIORE(I)MIX」展。同年11月には平等院養林庵書院に襖絵を奉納し、特別公開された。2013年、地元群馬の県立館林美術館で、「山口晃展 画業ほぼ総──お絵描きから現在まで」を開催。近年、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線のパブリックアートなどを手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年に刊行した『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。ますます意欲的な創作活動を展開中。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 2013年11月30日 初版 2013年12月20日 第2刷 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記 参』

¥2,530

B5判 並製 152頁(カラー24頁) 本体価格 2,300円+税 ISBN 978-4-904702-69-7 C1071 2018年2月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2018年3月18日書評 「(前略)帯の売り文句に「エッセー漫画」とあるけれど、むしろ音楽で言うラップとDJの掛け合いが近い。手書きの譜面と言ってもいい。実験精神に寄せて言えばさしずめ図形楽譜か。(後略)」(評・椹木野衣/美術批評家) 『銀座百点』2018年5月号 「大根もすゞしろと書けば印象は違う。本書も味気ない日常を賑やかす絵日記。」「飄々として狷介とは真逆の人柄。展覧会も押すな押すなの盛況だ。性は清白(すゞしろ)、客はすゞなり。」(評・伊藤豊/銀座 教文館) 『月刊アートコレクターズ』2018年3月号 BOOK GUIDE 『北日本新聞』2018年4月1日「県内書店 注目のコミック」 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画、第三弾。連載12年を超えた「UP版すゞしろ日記」第101〜150回を中心に、すゞしろ日記風作品を収録。日々の““どーでもいいけど楽しげなこと”を、まるごと一冊に。 【収録作品】「 UP版すゞしろ日記」第101~150回(『UP』)、「当卋 銀座探訪」(『銀座百点』)、「暁斎絵日記風」(『美術手帖』)、「今月の野菜」(NHK 趣味の園芸『やさいの時間』)、「ラヂオの現場 見学記」「私的 愛しのスターウォーズ」「それ行け! オランジュリー パリー美術紀行」(『BRUTUS』)、「姫路城 見学記 ただ今工事中」(『婦人画報』)、「ワンだふるアートワールド」(『SPUR』)。 [目次] 端書き I すゞしろ日記風 当世 銀座探訪 暁斎絵日記風 やさいの時間 ラヂオの現場 見学記 それ行け! オランジュリー パリー美術紀行 姫路城 見学記 ただ今工事中 ワンだふるアートワールド 私的 愛しのスターウォーズ II UP版すゞしろ日記 101〜150回 ▼プロフィール 山口晃(やまぐちあきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2011年「Bye Bye Kitty!!!展」(ジャパンソサエティ、NY)、2012年「望郷TOKIORE(I)MIX展」(銀座メゾンエルメス)。2012年から13年にかけて「山口晃展」が3都市を巡回し、地元群馬の県立館林美術館で「山口晃展 画業ほぼ総覧─お絵描きから現在まで」が開催される。2015年から16年にかけては、水戸芸術館現代美術ギャラリー、霧島アートの森、馬の博物館、愛媛県道後地区、ミヅマアートギャラリーで個展が相次いで開かれた。成田国際空港、副都心線西早稲田駅や大分駅のパブリックアート、山梨県富士山世界遺産センターのシンボル絵画を手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年刊行の『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。2017年には群馬県桐生市初の藝術大使に就任し、ますます意欲的な活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 2018年2月5日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

鴻池朋子『メディシン・インフラ・マップ』(委託販売品)

¥1,650

★青森県立美術館で2024年7月13日~9月29日に行われた「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」カタログ。 本体価格1,500円+税 仕様:両面フルカラー印刷、16折加工 サイズ:w985 x h600 mm(広げたサイズ) w110 x h224mm(折りたたんだサイズ) 編集:鴻池朋子 執筆:鴻池朋子、奥脇嵩大(青森県立美術館学芸員) デザイン:小川順子 発行:青森県立美術館(鴻池朋子展実行委員会)2024年9月30日 ▶︎概要 「鴻池朋子展 メディシン・インフラ」の記録であり、同時進行して美術館外部、東北を中心に各地で展開中の鴻池のプロジェクトの数々を、ポケットサイズにドキュメントとしてまとめたもの。アートを通して同時代を生きのび、旅する人々のための地図であり、新たな記録の持ち方として提案された、軽く折りたたまれた美術館の記憶装置。 文章、図版多数収録。ある程度の耐水仕様。 (青森県立美術館ミュージアムショップの紹介文より一部引用) ▶︎鴻池朋子展 メディシン・インフラ https://www.aomori-museum.jp/schedule/13464/

MORE -

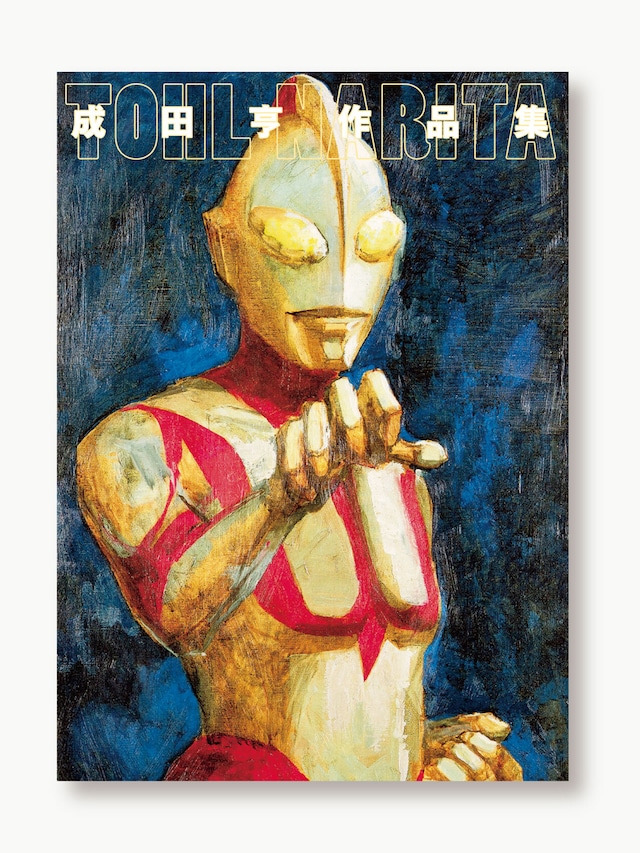

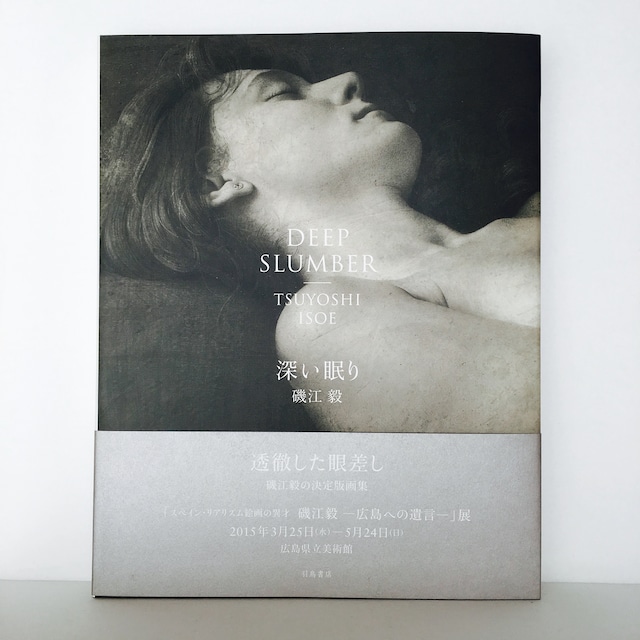

成田亨『成田亨作品集』

¥8,800

決定版作品集 ★当サイトでご購入の方には、特典「ヒューマンサイン[復刻版]」をお付けします。 「ヒューマンサイン[復刻版]」は「成田亨 美術/特撮/怪獣」展(2014年)開催時に会場での購入特典として作成したものです。 B5判変型 並製 400頁(カラー312頁) 本体価格 8,000円+税 ISBN 978-4-904702-46-8 C1071 2014年7月刊行 装丁・デザイン 大西隆介(direction Q) レイアウト 山口潤(direction Q) *2021年の重版に伴い、本体価格5000円から8000円に改訂、カバー帯を新装 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣 2014年7月19日 初版 2014年9月10日 第2刷 2021年8月9日 第3刷 ▼『成田亨作品集』 is available for purchase in the United States, Singapore, Thailand, and Taiwan. For more information, please access the links below. ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF AMERICA CO.,LTD. Email: [email protected] https://usa.kinokuniya.com/stores-kinokuniya ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF SINGAPORE PTE. LTD. https://kinokuniya.com.sg/stores/ Enquiry: https://kinokuniya.com.sg/corporate-information/feedback/ ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF (Thailand) CO., LTD. Email: [email protected] https://thailand.kinokuniya.com/store ・KINOKUNIYA BOOK STORES OF TAIWAN CO, LTD. Email: [email protected] https://www.kinokuniya.com.tw/artical.php?page_id=65&ch_id=57 ▼概要 ウルトラの原点。決定版作品集! ウルトラ、マイティジャック、ヒューマン、バンキッドから、モンスター大図鑑、特撮美術、後年の絵画・彫刻まで。未発表作品、実現しなかった幻の企画案も含む、全515点一挙収録。 成田亨の仕事は、「芸術って何だ」という根源的な問いに肉薄する! ── 村上隆(アーティスト) 「成田亨 美術/特撮/怪獣」展 オフィシャル・カタログ (展示700点のうち、515点を収録) 富山県立近代美術館 2014年7月19日~8月31日 福岡市美術館 2015年1月6日~2月11日 青森県立美術館 2015年4月11日~5月31日 [寄稿] 椹木野衣(美術批評家) 「成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで」 三木敬介(富山県立近代美術館学芸員) 「〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨」 山口洋三(福岡市美術館学芸員) 「四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?)」 工藤健志(青森県立美術館学芸員) 「成田亨が残したもの」「試論 成田亨と鬼、あるいは〈芸能〉を継ぐ者」 田中聡(映像作家) 「他界の扉」 [目次] 成田亨プロフィール 成田亨のこと 成田流里 感謝の言葉 成田カイリ 序にかえて──「成田亨 美術/特撮/怪獣」展の開催に至る、およそ15年の経緯 工藤健志 成田亨という特異点──彫刻と閃光のはざまで 椹木野衣 成田亨が残したもの 工藤健志 1 |初期作品 1950-60年代 2 |ウルトラ 1965-67年 2-1|ウルトラQ 特撮美術の作業 成田 亨 2-2|ウルトラマン ウルトラマンの頃 成田 亨 メカニズム・デザインについて 成田 亨 2-3|ウルトラセブン 3 |マイティジャック 1968年 4 |ヒューマン 1972年 ヒューマン怪獣──風船獣の闘い 成田 亨 5 |バンキッド 1976年 6 |マヤラー/ Uジン 実現しなかった企画案1 1970-80年代 7 |未発表怪獣 1984-87年頃 天空獣のデザインの発想 成田 亨 8 |モンスター大図鑑 1985-86年 9 |日本・東洋のモンスター 1980-90年代 10| MU /ネクスト 実現しなかった企画案2 1989年+1990年代 11|1970-90年代の絵画・彫刻 阿部合成先生の思い出 成田 亨 12|特撮美術 原爆を撮る 成田 亨 〈彫刻〉と〈怪獣〉の越境者・成田亨 三木敬介 四次元空間の中の仮想の彫刻(=未来の美術?) 山口洋三 試論 成田亨と鬼、あるいは「芸能」を継ぐ者 工藤健志 他界の扉 田中 聡 成田亨 略年譜 成田亨 著作物および関連文献目録 作品一覧 ▼プロフィール 成田 亨(なりた とおる) 1929(昭和4)| 9月3日神戸市に生まれる。1930年4月青森県に転居後、囲炉裏の炭をつかんで左手火傷。小中学校時代を再び兵庫県で過ごし、空襲に遭遇。青森県で終戦を迎える。県立青森高等学校卒業後、画家・阿部合成、彫刻家・小坂圭二の指導を受ける。 1950(昭和25)| 武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)西洋画科入学。3年次に彫刻科に転科し清水多嘉示に師事。 1954(昭和29)| アルバイトで東宝映画「ゴジラ」の撮影現場の手伝いをしたことをきっかけに、映画美術の世界に入り、彫刻家として新制作展(1955[昭和30]年の第19回展から1971[昭和46]年の第35回展まで)に出品を続けながら、映画の特撮シーンを数多く手がける。 1960(昭和35)| 東映で特撮美術監督。1962(昭和37)年第26回新制作展で《八咫》が新作家賞受賞、協友となる。 1965(昭和40)| 円谷特技プロダクションと契約、「ウルトラQ」「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「マイティジャック」の怪獣、宇宙人、メカニックのデザインのほか、特技全般を手がける。 1968(昭和43)| 円谷プロを離れる。以後、ディスプレイデザイン、舞台、テレビ、映画の特撮を数多く担当。 1969(昭和44)| (株)モ・ブルを設立。 1970(昭和45)| 日本万国博覧会の岡本太郎作《太陽の塔》の内部に《生命の樹》をデザイン。 1972(昭和47)| 「突撃 ! ヒューマン !!」のキャラクターデザイン他特技全般を担当。 1983(昭和58)| 六本木アネックスで個展。朝日ソノラマより画集出版。 1990(平成2)| 京都府大江町(現・福知山市)に《鬼モニュメント》を制作。 1991(平成3)| 東京・銀座に「ギャラリー宇輪」開設(1992年まで)。 1994(平成6)| 北上市立鬼の館のためにレリーフ《鬼幻影》を制作。 1996(平成8)| フィルムアート社より『特撮と怪獣 わが造形美術』、『特撮美術』刊行。 1999(平成11)| 水戸芸術館現代美術ギャラリーで開催された椹木野衣企画の「日本ゼロ年」に出品。同年青森県が、ウルトラ関係のデザイン原画189点を購入。2006(平成18)年開館の青森県立美術館の所蔵品となった。 2002(平成14)| 2月26日、多発性脳梗塞のため永眠。享年72歳。 ▼書評・記事 『毎日新聞』2014年9月21日 「「ウルトラマン」など特撮作品のデザインや美術を手がけた著者の集大成」 『読売新聞』2014年9月28日書評 「ウルトラマンやその怪獣をデザインしたことで知られる成田亨。本書は、そのデザイン原画だけでなく、特撮美術、彫刻、絵画まで、氏の全活動にわたる全515点を収録した決定版作品集だ(後略)」(評・青木淳) 『朝日新聞』2015年2月15日書評 「成田亨──という名前になじみがなくても、〈ウルトラマン〉〈カネゴン〉〈バルタン星人〉と聞けば、「ああウルトラ怪獣!」とすぐに思い出せるだろう。(そう、彼こそは、ウルトラマンやウルトラセブン、そしてウルトラ怪獣たちの生みの親。伝説の怪獣デザイナー、いや、「アーティスト」である。(後略)」(評・原田マハ)

MORE -

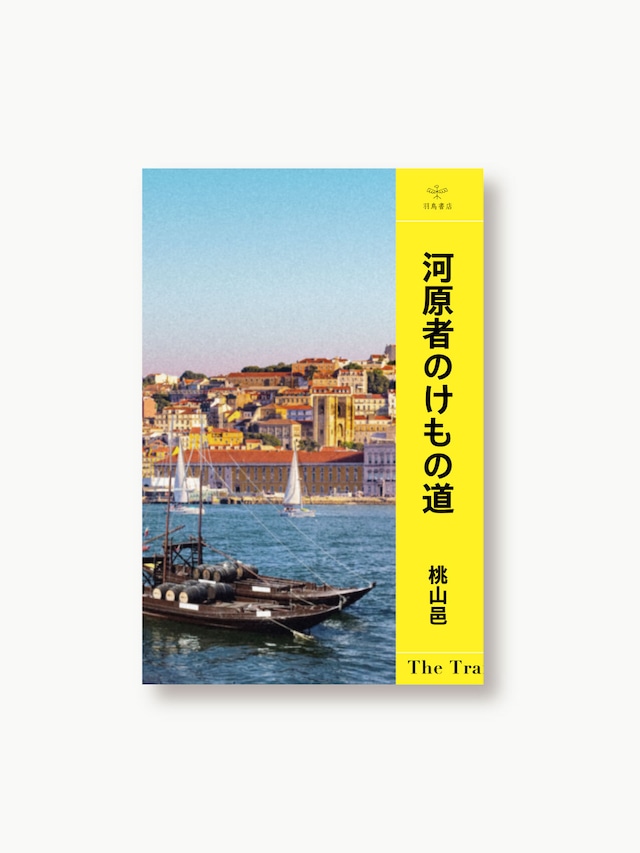

桃山邑『河原者のけもの道』

¥2,420

▼書籍概要 B6判変型 並製 400頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-91-8 C0074 2023年6月刊行 装幀 近藤ちはる 野戦攻城の幟の下、自らの手で野外に仮設劇場を建て、35年にわたり芝居をつづけてきた水族館劇場の座長、桃山邑最期のメッセージ。エッセイ、台本のほか、自らを赤裸々に語った8時間インタビューも収録する。 [主要内容] こんなふうに芝居の獣道を歩いてきた(インタビュー) 綯交の世界(エッセイ) おわかれだね/日雇下層労働の変容と山谷玉三郎の死 朱もどろの海の彼方から/ぼくの作劇法―座付き作者の使命 こんな音楽で舞台をいろどってきた 出雲阿國航海記(2022年公演台本) 水族館劇場 上演年表 寄稿:桑田光平・矢吹有鼓・佐藤良明・千代次 ▼著者プロフィール 桃山邑 (ももやま ゆう) 1957年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。1987年、水族館劇場として一座創設。以降35年にわたり寺社境内を漂流しながら人の縁を結んでゆく。2022年10月、銀河の涯へと旅立つ。桃山邑編『水族館劇場のほうへ』(2013年、羽鳥書店)。

MORE -

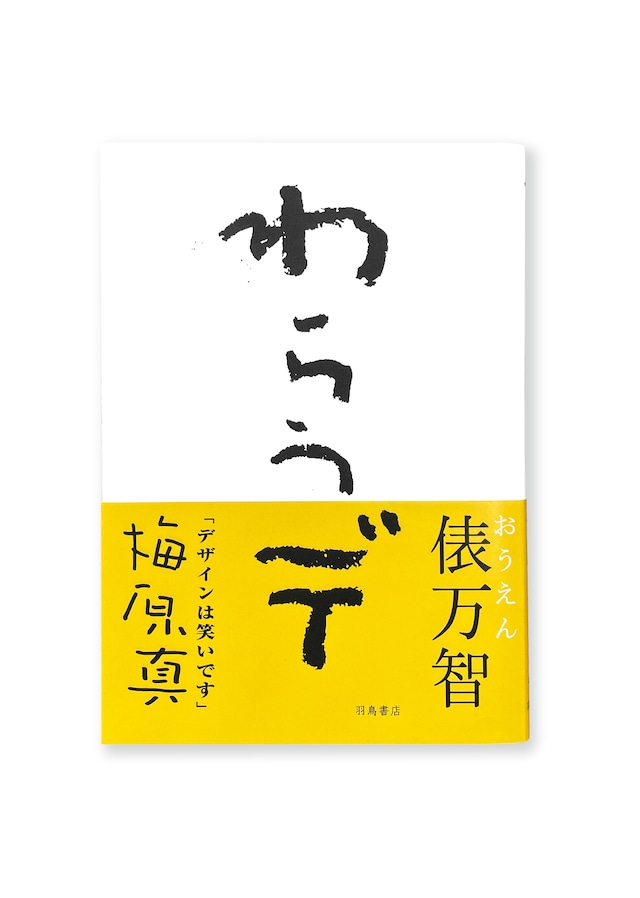

梅原真『わらうデ』

¥2,530

『わらうデ』刊行記念 梅原真×原研哉トークイベント「デザインは笑い」 2023年8月25日(金) 19:00~20:30 会場 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE *下記サイトよりご予約ください。 https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/34706-1412290706.html ▼書籍概要 A5判 並製 270頁 オールカラー 本体価格2,300円+税 ISBN 978-4-904702-90-1 C0070 2023年5月刊行 ブックデザイン 梅原デザイン事務所 「デザインは“笑い”です」 高知在住のデザイナー、梅原真の最新刊。オールカラー。 ローカルから世界へ発信するデザイナー梅原真が、43の仕事をショートショート・エッセイで紹介する。 [目次] みてる/良心市/スウェーデン/あきたびじょん/あうんアールグレイ/パリの野本くん/フタガミ/のんでます。/小布施見にマラソン/サトウとカトウ/鶴の湯/しまんと新聞ばっぐ/you no suke/犬も歩けば赤岡町/ゆずの村/ひがしやま/サキホコレ/ないものはない/ジグリフレンズ/いりこのやまくに瀬戸内際/砂浜美術館/マイナス×マイナス/ダニエラ・グレジス/おの肛門科/小布施ッション/マイトイレ14/げんぱつにげんこつ/とんかつソース/くんてきさん/1人より3人/こころのふしぎ/四万十川図鑑/男と女の石鹸/大阪だし/ひのき風呂/みつばち先生/ビッグデータ・とさのかぜ/いのうえ農場/図工・デ/重塑日本風景/B案/しまんと分校/しまんと流域農業 【関連書】 梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4873255 梅原真『おいしいデ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/12014680

MORE -

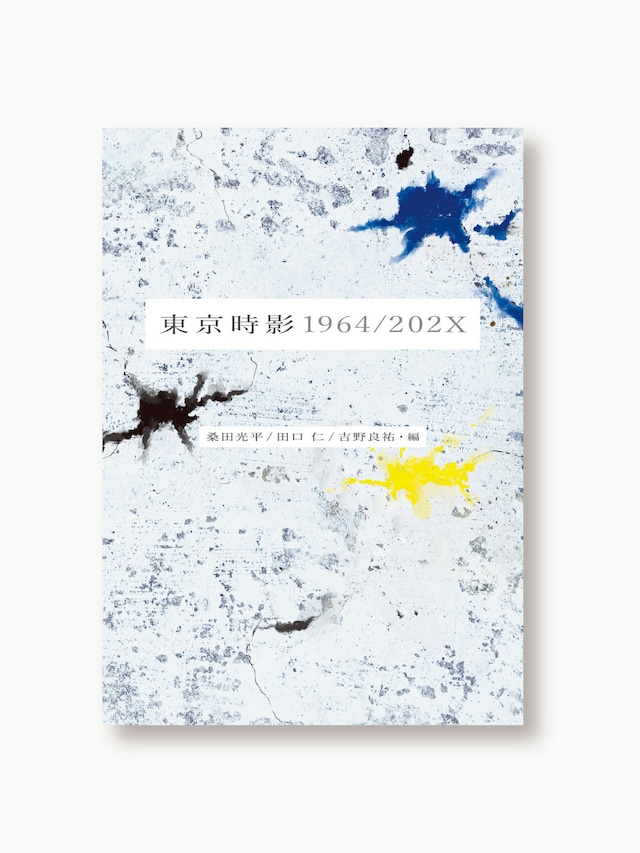

桑田光平・田口仁・吉野良祐[編]『東京時影 1964/202X』

¥3,520

▼書籍概要 A5判 並製 354頁 本体価格3,200円+税 ISBN 978-4-904702-89-5 C3010 2023年4月刊行 ブックデザイン 大西隆介・沼本明希子(direction Q) パンデミックで揺れ、変貌しつづける東京を歴史の地層から掘り起し、錯綜するイメージを切り取る。表象文化論からの果敢なアプローチ。 東京大学大学院総合文化研究科桑田ゼミにおけるリサーチを基礎に企画し、漫画、音楽、映画、文学、建築、美術──1964 年の東京、コロナ禍と五輪を経た現在の東京、両者を比較する表象分析の論考とエッセイ13 本を収録する。 [主要目次] 宙吊りの時間を記録する 桑田光平 序──「東京と」 田口仁 Part I/動 歩くこと──「人間の尺度」の回復 桑田光平 われら内なる動物たち──寺山修司、ダナ・ハラウェイ、AKI INOMATA 田口仁 Part II/時 Waves From A Seaside City in 1964──サーフィン、GS、City Pop 田口仁 都市のレイヤーを描く──マンガの中の東京、その地下 陰山涼 半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について 高部遼 「壁」景から「窓」景へ──写真表現における東京を見る人の表象をめぐって 西川ゆきえ 無柱のメカニクス/かたちのポピュリズム──フラー・山田守・坪井善勝・丹下健三 吉野良祐 東京肉体拾遺──ボクシング、ミステリー、水 伊澤拓人 失踪者のための回路──都市における失踪表現の変遷 小林紗由里 Part III/標 赤瀬川原平の楕円幻想 桑田光平 ガールたちの無自覚な反乱──源氏鶏太と愛とBG 平居香子 ジオラマ都市のカタストロフ──ゴジラが去ったそのあとに 吉野良祐 Part X/夢 捏造のランデブー──樺美智子と土方巽 平居香子 あとがき 吉野良祐 人名索引/事項索引/図版一覧/執筆者紹介

MORE -

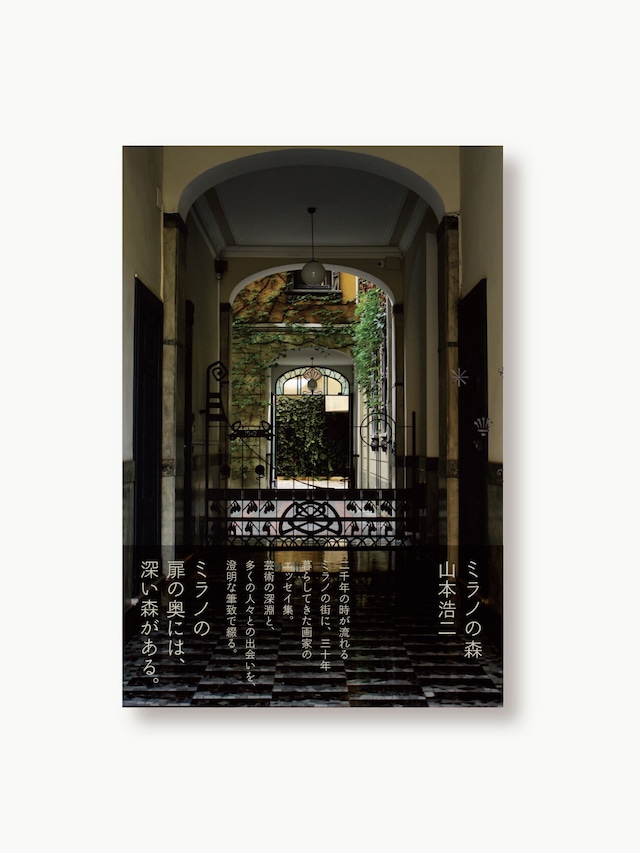

山本浩二『ミラノの森』

¥2,640

★刊行記念トークイベント★ 第2弾【終了】 出版記念対談「美の真実」 菅谷富夫(大阪中之島美術館館長)×山本浩二(画家) ミラノデザインを通して考える建築・プロダクトの意味と、古典と現代美術を俯瞰することで見えて来る芸術の深奥。広範な知識と経験から日本とヨーロッパ・地中海文明に横たわる美の真実を語り合います。 日時 2023年4月8日(土) 14:30〜16:30(開場14:00) 会場:大阪中之島美術館 1階ホール ・入場券のみ1500円(税込) ・書籍付入場券3700円(税込) 【申込】羽鳥書店 mail@hatorishoten.co.jp (@を半角@に変更してください) *下記HP問合せページからも送信できます。 https://thebase.in/inquiry/hatorishoten-official-ec *大阪中之島美術館 アクセス https://nakka-art.jp/visit/access/ ★刊行記念トークイベント★ 書籍先行発売【終了】 2022年8月12日(金) 19時〜(会場・オンライン同時開催) 会場:銀座 蔦屋書店 BOOK EVENT SPACE 山本浩二(画家)×古谷誠章(建築家) https://store.tsite.jp/ginza/event/architectural-design/27605-1241110704.html ▼書籍概要 四六判 上製 242頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-88-8 C0095 2022年9月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 ミラノの森──ミラノの街では、通りに⾯した建物の⾨扉は5mもの⾼さがあり、さまざまな時代のデザインが施され、扉の奥には鬱蒼とした森が広がっている。その奥深さはまた、⼈であり、歴史でもある。 ミラノの通り名がつけられた10 の章からなる、画家のエッセイ。ミラノを拠点に活躍する著者が、⽼舗画廊や書店とどう関係を築き上げていったか、また、その中で出会ったかけがえのない⼈々との交流を、⽂化的・歴史的背景を細やかに探りながら、澄明な⽂章でつづる。 ▼目次 サンタ・マリア・フルコリーナ通り Via Santa Maria Fulcorina ── ブルーノ・ダネーゼとジャクリーヌ・ヴォドツ チョヴァッソ通り Via Ciovasso ── 指揮者カルロ・マリア・ジュリーニと建築家フランチェスコ・ジュリーニ ヴェネツィア門 Porta Venezia ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(1) マンゾーニ通り Via Manzoni ── ナヴィリオ画廊とレナート・カルダッツォ ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレII世 Galleria Vittorio Emanuele II ── ボッカ書店と、社主ジャコモ・ロデッティ ピアーヴェ通り Viale Piave ── 路面電車(トラム)9番の並木道 ラッザーロ・パラッツィ通り Via Lazzaro Palazzi ── 編集者ジェラルド・マストゥルッロ ヴィスコンティ・ディ・モドローネ通り Via Uberto Visconti di Modrone ── 映画監督ルキーノ・ヴィスコンティとジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ ブエノス・アイレス大通り 2番地 Corso Buenos Aires 2 ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(2) ガリバルディ通り Corso Garibaldi ── ファッションデザイナー ナンニ・ストラーダ ▼著者プロフィール 山本浩二(やまもと こうじ) 画家 1951年生まれ。日本における抽象画の代表的作家の一人で、イタリア・ミラノを拠点に国際的に活躍する。2011年、内田樹氏の合気道場「凱風館」の能舞台に、抽象画による「老松」を制作し話題となる。ミラノでは、ボッカ書店に天井壁画を常設し、詩画集・随筆を出版、ロレンツェッリ・アルテで個展を開催。日本でも、銀座・永井画廊を中心に各地で活動。 画集『もうひとつの自然×生きている老松』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4874155

MORE -

鶴見明世・藤村龍生『スピリチュアル・コード──鶴見明世のシャーマン世界』

¥2,420

四六判 並製 220頁(カラー20頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-87-1 C0010 装幀 白井敬尚(アートワーク:山本理乃) 2022年3月刊行 ▼概要 卓越したタロット・リーダー、稀代のシャーマン、鶴見明世が視るヴィジョン。 知覚器官のようにしてタロットを「読む」力をもち、臨死体験をへて大きく覚醒したシャーマンとして活動する鶴見が、哲学者・藤村龍生との対談を通して、独自のスピリチュアルな次元を初めて語る。 〈スピリチュアル〉──それは、精神的、霊的、神秘的であり、またエネルギー的かつ情報的である。いま危機的な地球を生きる人類が、多元的な時空に存在する一人ひとりの自分を知り、未来を見据えるために、新しいスピリチュアルの扉が開かれる。 ▼主要目次 I 鶴見明世の原点──独学でタロットを学ぶ II 臨死体験、そして四神の世界へ III ヒーリング、世界を舞台として ▼著者紹介 鶴見明世(つるみ あきよ) 1962年生まれ、横浜市出身。タロット・リーダー、シャーマン、ヒーラー、スピリチュアル・アーティスト。2005 年、ドイツ国際ヒーリング協会から日本人で唯一のOutstanding-Healer 認定を受ける。2010年、NPO 法人IAOH-JAPAN 理事長就任。2011 年、ドイツ・スイスインターナショナルホリスティック協会ボードメンバー就任。2020 年、スピリチュアルな事象全般に対応するため、OfficeNIJI(オフィス虹)を設立。明解なリーディング、ハートフルなヒーリングを求めて訪れる人々の数は年間約1 千人、トータルで3 万人を超える。 Office NIJI https://office-niji.com/ 藤村龍生(ふじむら たつお) 1950年生まれ、東京都出身。哲学者・神秘思想研究家

MORE -

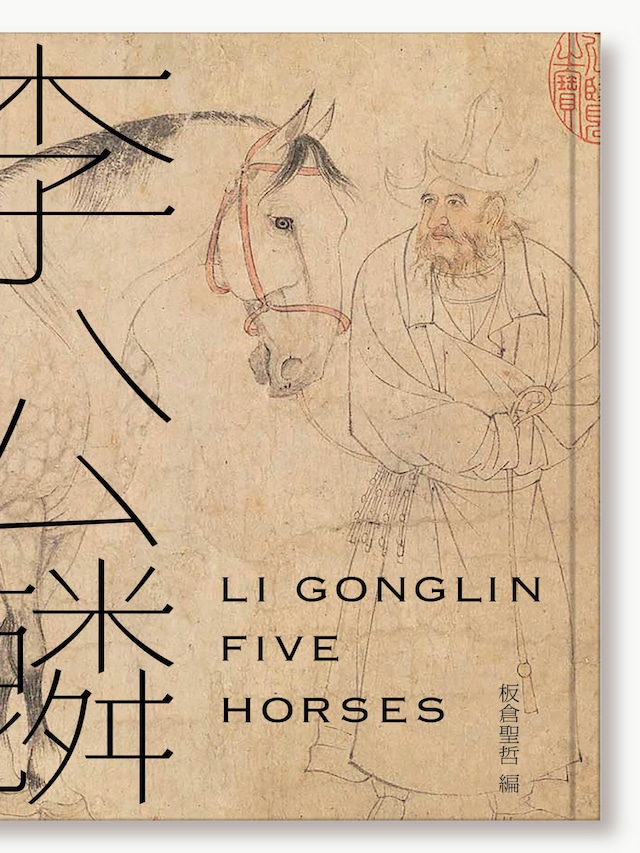

板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』Li Gonglin 'Wuma-tu’ (Li Gonglin’s Five Horses)

¥30,800

★編者による画集紹介 UTokyo BiblioPlazaより 日本語:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/E_00218.html English:https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/en/E_00218.html 板倉聖哲[編]『李公麟「五馬図」』 A3判 上製 84頁 スリーブケース入り 本体28,000円+税 ISBN 978-4-904702-75-8 C1071 撮影:城野誠治 ブックデザイン:原研哉+大橋香菜子 画集【特設サイト】 http://www.hatorishoten-articles.com/fivehorses.html ---------- 幻の神品、現る。 北宋時代、李公麟(りこうりん。1049?~1106)によって描かれ、中国の歴代王朝で愛蔵された「五馬図」を、原寸で紹介する、唯一無二の画集。 ▶︎内容構成 ・図版 李公麟筆「五馬図巻」 原寸・縮尺全図・拡大部分図 ・論文 板倉聖哲「李公麟筆「五馬図巻」の史的位置」 *年表・主要関連文献・中国語対訳(繁体字)・英文サマリー付 ▶︎編者プロフィール 板倉聖哲(いたくら まさあき) 1965年、千葉県生まれ。1988年、東京大学大学院人文科学研究科美術史学専攻、博士後期課程中退。大和文華館学芸部部員、東京大学東洋文化研究所助教授を経て、現在、同教授。研究領域は中国を中心とした東アジア絵画史。 [編著]『南宋絵画 才情雅致の世界』展図録(監修・共著)根津美術館、『講座日本美術史 第2巻 形態の伝承』(編・共著)『中国絵画総合図録三編 第1~5巻』(共編)『描かれた都─開封・杭州・京都・江戸』(共著)東京大学出版会、『日本美術全集第6巻 東アジアの中の日本美術』小学館、他。

MORE -

名雪晶子『コン・アニマ 魂を込めて、生き生きと』(写真集)

¥3,300

【終了】富士フイルムフォトサロン若手写真家応援プロジェクト【写真家たちの新しい物語】 名雪晶子 写真展「コン・アニマ ─ 魂を込めて、生き生きと」 会期:2021年4月2日(金)~4月15日(木) 会場:FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)内 富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3 https://fujifilmsquare.jp/photosalon/tokyo/s3/21040205.html B5判変型 並製 84頁 本体価格3,000円+税 ISBN 978-4-904702-86-4 C0072 2021年4月下旬刊行 アートディレクション・ブックデザイン:長尾敦子 ▶︎概要 水の変幻自在なあり方に魅了され、そのさまざまな姿を撮り続けている写真家による、初の写真集。「柔らかいかと思えば、時には鉱石のように硬く見えることもあり、まわりの世界の色を溶かして輝く様はひとつの生命体のよう」。生き生きとした力がはじけて音楽がきこえてくる、そんな水の姿を、魂を込めて(con anima)映しとる。 ▶︎写真家プロフィール 名雪晶子 NAYUKI Shoko 1992年生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。 祖母、両親が音楽家という環境に生まれ、音楽や美術に親しんで育った。大学時代、写真家で教授の上田義彦氏の授業をきっかけに真剣に写真と向き合い始める。幼い頃から抱いていた水の流れへの興味を昇華させようと、作品を作り続けている。 公式HP https://nayukishoko.com FAVORRIC(フェイバリック)のアーティストサイト https://favorric.com/artist/shoko_nayuki

MORE -

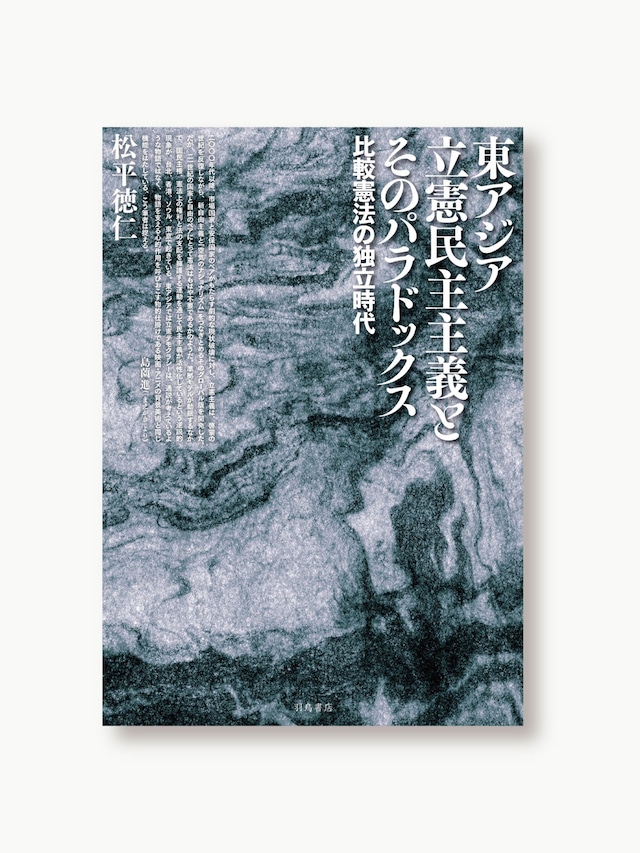

松平徳仁『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス──比較憲法の独立時代』

¥6,600

A5判 上製 336頁 本体価格6,000円+税 ISBN 978-4-904702-85-7 C3032 2021年3月中旬刊行 ブックデザイン:鈴木一誌+吉見友希 *訂正 本書の内容につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけしますが、ご参照いただけますようお願いいたします。 『東アジア立憲民主主義とそのパラドックス』 正誤表(2021年2月25日) https://www.hatorishoten-articles.com/uploads/9/7/4/1/97413020/teisei_higashiasia_20210225.pdf ▶︎概要 セカイ系立憲主義から東アジアの憲法状況を展望する。ジャック・ランシエール、エドワード・ヤン、「セカイ系」アニメから比較憲法と表象文化の接点を見いだす、境界領域を超えるしぶとく力強い憲法論。 ▶︎目次 まえがき 比較文明的視野をもった新たな憲法論 島薗進 序章 「儒者の困惑」──問題・主義・イメージ 第1部 文化的パラドックス──立憲主義、ナショナルかつコロニアルな 第1章 立憲主義による植民地主義──その償還責任 第2章 「仁義なき戦い」の憲法学──東アジアにおける「権威主義対立憲主義」の深層 第3章 憲法というゴールデン・ドリーム──「日本の衝撃」と、中華民国憲法でつなぐ中国と台湾 第4章 ワイマール憲法学で中国を読む──シュ・ダウリンの実践 第5章 押しつけ憲法による人民自決?──李登輝の「特殊二国論」 第2部 制度的パラドックス──「セカイ系立憲主義」の展開 第6章 立憲主義の濫用を防ぐ「憲法工学」 第7章 原子力緊急事態で考える国家理性と避難 第8章 自粛と日本型共同体主義 第9章 民主憲政のはざまで──市場国家と安保国家に抗して 第10 章 「集団的自衛権」をめぐる憲法政治と国際政治 第11 章 戦力・軍事裁判・立憲主義──台湾を素材として 第3部 「セカイ系立憲主義」の動揺──アメリカの憲法政治 第12 章 国家理性、憲法感情と司法審査──二〇一二年の医療保険制度改革法連邦最高裁判決 第13 章 権力者の自己言及──オバマとトランプ 第14 章 国家像をめぐる法廷闘争──入国禁止令違憲訴訟 あとがき/人名索引 ▶︎著者プロフィール 松平徳仁(まつだいら とくじん) 神奈川大学法学部教授。憲法学、比較憲法学専攻。1969年、台湾・台北市生まれ。1998年、東京大学法学部卒業。ワシントン大学ロースクール修了(法学修士)、東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。共著に『憲法の尊厳』(日本評論社、2017)、翻訳にサンフォード・レヴィンソン「立憲民主主義国にとってストレスの多い時期」法時1150号(2020)など。

MORE -

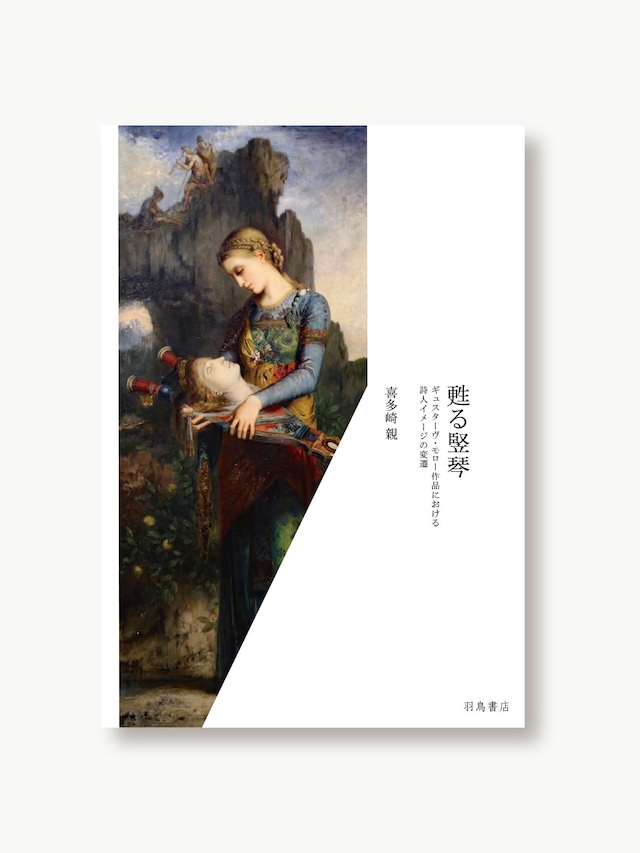

喜多崎親『甦る竪琴──ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』

¥4,620

A5判 上製 288頁(口絵8頁) 本体価格4,200円+税 ISBN 978-4-904702-84-0 C3070 2021年2月中旬刊行 ブックデザイン:原研哉+矢崎花 ▶︎概要 画家が生涯描きつづけた詩人の主題。そこに託したメッセージとは何か。 ギュスターヴ・モロー(1826-98)が、1860年代から晩年にかけて制作した6つの作品を対象に生成過程を分析し、詩人イメージがいかに形成され変容していったかを明らかにする。19世紀後半、新しい芸術の担い手たちが次々に登場する時代、新しい歴史画を模索したモローは、独自の図像を生み出していった。 ▶︎目次 序論 第一章 インスピレーションの寓意──「ヘシオドス」テーマの変奏 第二章 哀悼の神話──新しい神話画としての《オルフェウス》 第三章 オリエント幻想──《聖なる象》の異国趣味 第四章 詩想の喪失──《人類の生》の二つのヴァージョン 第五章 浄化と再生──《ユピテルとセメレ》の逸脱 第六章 甦る竪琴──《死せる竪琴》と終末のヴィジョン 結論 あとがき 文献一覧/図版一覧/作品名索引/人名索引 ▶︎著者プロフィール 喜多崎親(きたざき ちかし) 成城大学文芸学部教授。早稲田大学大学院文学研究科博士課程中退。博士(文学)。国立西洋美術館主任研究官、一橋大学大学院教授などを経て現職。専門は19 世紀フランス美術史、特に近代の宗教画や象徴主義。著書に『聖性の転位――九世紀フランスに於ける宗教画の変貌』(三元社、2011)、編著に『岩波 西洋美術用語辞典』(益田朋幸と共編著、岩波書店、2005)、『近代の都市と芸術1 パリI 』(竹林舎、2014)、『前ラファエッロ主義――過去による19世紀美術の革新』(三元社、2018)など。

MORE -

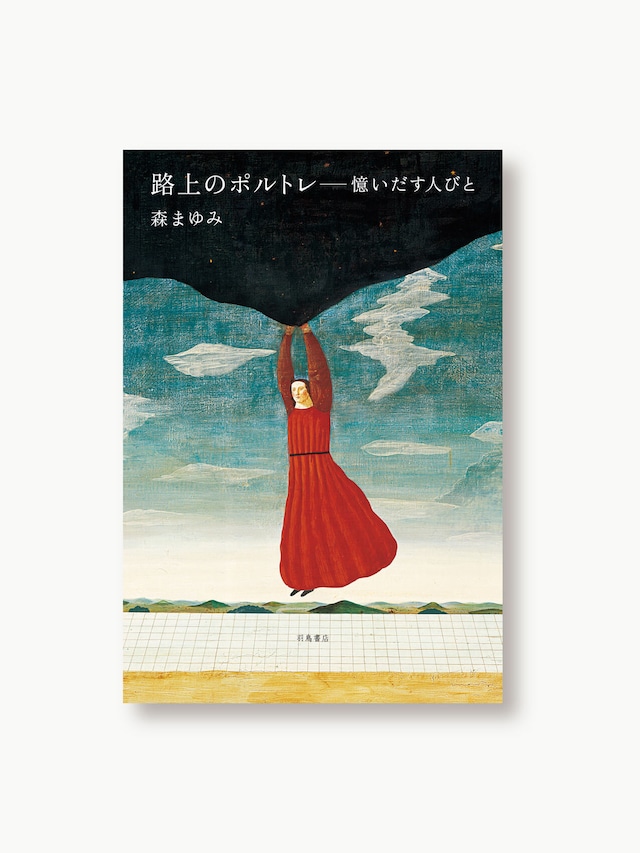

森まゆみ『路上のポルトレ── 憶いだす人びと』

¥2,420

四六判 上製 336頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-83-3 C0095 2020年11月下旬刊行 編集:南陀楼綾繁 カバー画:有元利夫 ブックデザイン:大西隆介(direction Q) ▶︎概要 忘れ得ぬ人の記憶をたなごころですくい、 そっと温めるように書いておきたい── 地域雑誌『谷中・根津・千駄木』から出発し、評伝をはじめ多彩な活動を続けてきた著者が出会った人びとを回想するエッセイ集成。 作家、思想家、詩人、映画監督、芸人、そして市井に生きる人……。およそ100人が織りなす星座のような人間模様。 ▶︎目次 はじめに Ⅰ こぼれ落ちる記憶 もう一人のモリマユミ ──西井一夫 朝の電話 ──藤田省三ほか アメリカのセイゴさん 羽黒洞のおやじさん ──木村東介 ひらひらした指 震災でおもいだしたこと ──吉村昭 衿子さんの家で ──岸田衿子 センチメンタル・ジャーニー ──目賀田先生 狐につままれた話 本郷の畸人のこと ──品川力 「根津の甚八」伝説 いっそままよのボンカレー ──岡本文弥 大地堂の一筆 ──浅田良助 故郷忘じがたし ──沈壽官 海の切れはし ──森家の人びと 谷中墓地で会った方たち ──萩原延壽ほか 背中を流す バーの止まり木 ──種村季弘 Ⅱ 町で出会った人 木下順二さんのこと 谷中で戦争を語りつぐ会 弥生町の青木誠さん 町の兄い 岩崎寛彌さんのこと 建築史・門前の小僧 ──村松貞次郎ほか 元倉眞琴さんのこと 宇沢弘文先生の最後の言葉 横浜のお兄さん 北澤猛 サイデンステッカー先生の不忍池 解剖坂のKさん ゆっくり知りあう ──小林顕一 高田爬虫類研究所 ──高田栄一 やっぱりオモシロイ平岡正明 集まってきた本たち なくなったお店三つ(泰平軒、鳥ぎん、蛇の目寿司) 母の日によせて ヤマサキという人 ──山﨑範子 Ⅲ 陰になり ひなたになり 粕谷一希さんの支え 鶴見俊輔さんの遺言 温かい手のやわらかさ ──瀬戸内寂聴師 杉浦明平さんに聞く 風太郎大人との至福の時間 ──山田風太郎 『彷書月刊』のあの頃 ──田村治芳ほか すゞやかな文人 ──高田宏 倉本四郎の庭 きっとですよ ──大村彦次郎 信濃追分を愛した人 ──近藤富枝 花のような人 ──木村由花 Ⅳ 出会うことの幸福 上を向いて歩こう ──永六輔 活字遊びと恋の転々 ──岡本文弥 吉原に愛された人 ──吉村平吉 自主独立農民 佐藤忠吉 阪神間のお嬢さま ──脇田晴子 河合隼雄長官の冗談 わたしの知ってる矢川澄子さん 黒岩比佐子さんを惜しむ 旅の仕方を教わった人 ──紅山雪夫 古い友だち 佐藤真 同僚教員の村木良彦さん ゆふいん文化・記録映画祭 ──土本典昭ほか neoneo坐で会った萩野靖乃さん 松井秀喜選手とちょっとだけ立ち話 ジュリーのいた日々 ──沢田研二 樹木希林さんとの接近遭遇 九代目市川團十郎丈のギャラン バングラディシュのマクブールさん 北上へ行ったジョン君 中村哲さんのたたずまい わたしの病気を発見してくれた人 ──原田永之助 おわりに 初出一覧 人名索引 ▶︎著者プロフィール 森まゆみ 1954 年東京生まれ。作家。大学卒業後、PR 会社、出版社を経て、1984 年に仲間と地域雑誌『谷中・根津・千駄木』を創刊、2009 年の終刊まで編集人を務めた。 歴史的建造物の保存活動にも取り組み、日本建築学会文化賞、サントリー地域文化賞を受賞。 『鷗外の坂』で芸術選奨文部大臣新人賞、『「即興詩人」のイタリア』でJTB 紀行文学大賞、『「青鞜」の冒険』で紫式部文学賞を受賞。他の著書に『彰義隊遺聞』『暗い時代の人々』『子規の音』など。

MORE -

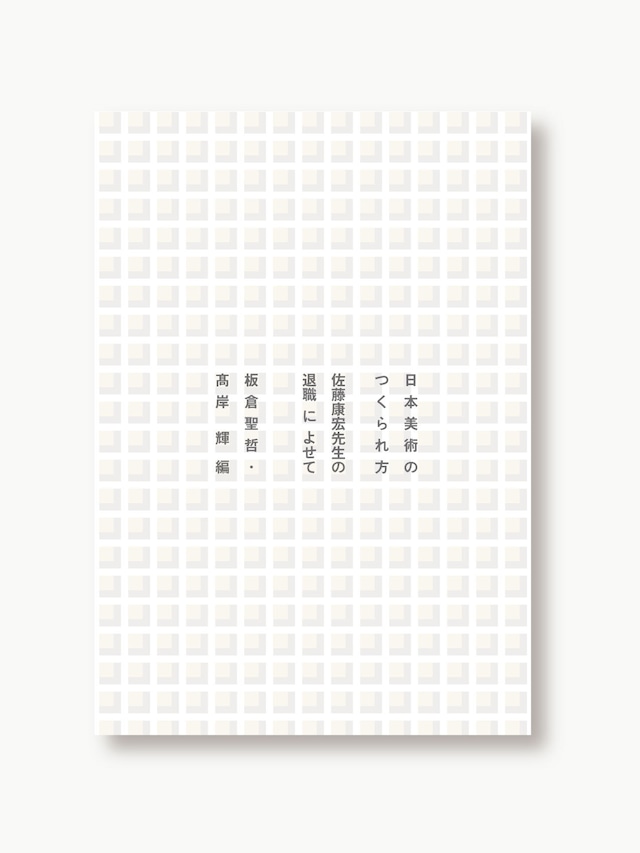

板倉聖哲・髙岸 輝[編]『日本美術のつくられ方──佐藤康宏先生の退職によせて』

¥13,200

A5判 上製 800頁 本体価格12,000円+税 ISBN 978-4-904702-82-6 C3071 2020年12月刊行 ブックデザイン:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 今、日本美術史研究で何が起き、どこに射程が広がっているのか? 若冲研究の第一人者である佐藤康宏教授(東京大学大学院人文社会系研究科・文学部)の退職によせた論考集成。第一線で活躍する学芸員・研究者31名が拓く、最先端の読みの試み。 ▶︎主要目次 Ⅰ 絵のすがた、像のかたち──古代・中世 Ⅱ ひろがる世界、つながる絵画──近世〔1〕 Ⅲ 社会のなかの絵師たち──近世〔2〕 Ⅳ 日本美術の今を創る──近代・現代 ▶︎執筆者[登場順] 増記隆介(神戸大学)/佐々木守俊(清泉女子大学)/佐藤有希子(奈良女子大学)/伊藤大輔(名古屋大学)/五月女晴恵(北九州市立大学)/髙岸輝(東京大学)/荏開津通彦(山口県立美術館)/板倉聖哲(東京大学)/三戸信惠(山種美術館)/鷲頭桂(東京国立博物館)/五十嵐公一(大阪芸術大学)/野田麻美(静岡県立美術館)/野口剛(根津美術館)/田中英二(うげやん)/伊藤紫織(尚美学園大学)/門脇むつみ(大阪大学)/池田芙美(サントリー美術館)/馬渕美帆(神戸市外国語大学)/横尾拓真(名古屋市博物館)/森道彦(京都国立博物館)/曽田めぐみ(東京国立博物館)/山際真穂(すみだ北斎美術館)/中田宏明(群馬県立近代美術館)/中谷有里(高知県立美術館)/岡島奈音(文化学園大学)/中村麗子(東京国立近代美術館)/植田彩芳子(京都文化博物館)/吉田暁子(目黒区美術館)/村田梨沙(秋田市立千秋美術館)/廣瀬就久(岡山県立美術館)/片岡香(川崎市岡本太郎美術館)

MORE -

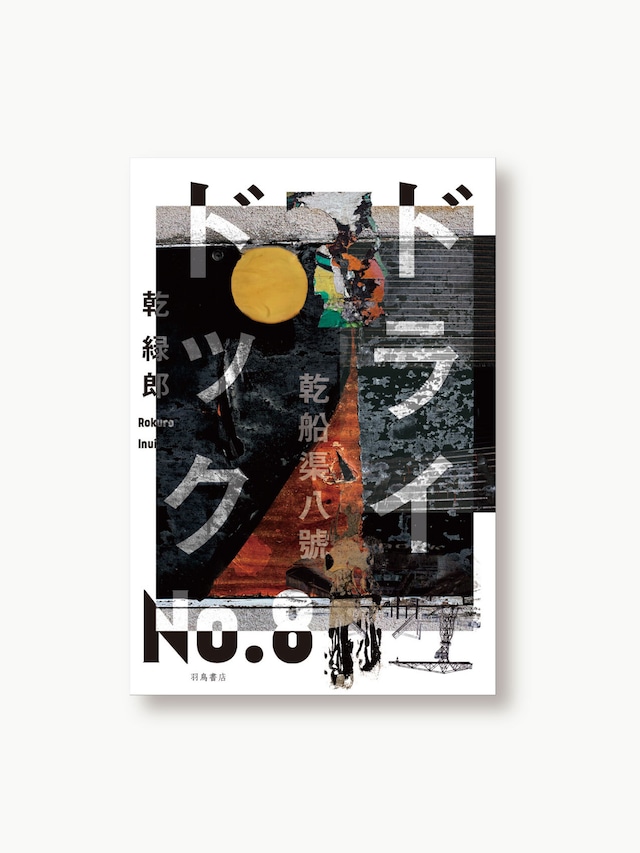

乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』(戯曲集)

¥2,420

★水族館劇場 花園神社公演(4/10–19)は中止となりました。 四六判 並製 248頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-81-9 C0074 2020年4月中旬刊行 装幀:近藤ちはる ▶︎概要 「機巧のイヴ」シリーズなどで新たなSF伝奇小説を開拓する小説家・乾緑郎、初の戯曲集。野外に巨大な仮設劇場を建てる芝居集団〈水族館劇場〉の新宿花園神社公演(2020年4月10日〜19日)のために書下ろされた新作「ドライドックNo.8 乾船渠八號」に、劇作家協会新人戯曲賞最終候補作「ソリテュード」を併録。 有人砲弾、月へ! 造船と紡績でにぎわう架空都市「横濱」。ヴェルヌの「月世界旅行」が史実として持てはやされる港町で、月へ向け、有人砲弾の打ち上げ計画がはじまった。 横濱に建設された巨大なドックに、カンカン虫と呼ばれる下層労働者が船の錆落としのために打ちおろす槌(ハンマー)の音が鳴り響く。月世界旅行にあこがれる少年ワタルと糸繰り工女の虹子。持たざる者たちは、カイウサギの投機ブームに翻弄されながら、陰謀うずまく国家事業にのみこまれてゆく。 ▶︎収録作品 「ドライドックNo.8 乾船渠八號」 「ソリテュード」 ▶︎著者プロフィール 乾 緑郎(いぬい ろくろう) 1971年、東京生まれ。小説家・劇作家。2010年『完全なる首長竜の日』(宝島社)で第9回「このミステリーがすごい!大賞」を、『忍び外伝』(朝日新聞出版)で第2回朝日時代小説大賞を受賞しデビュー。2013年『忍び秘伝(文庫化タイトル:塞ノ巫女)』で第15回大藪春彦賞候補。近年は作品の英訳版が発売され、中国のSF雑誌にも掲載されるなど、海外での評価も高い。『機巧のイヴ』シリーズ(新潮社)、『見返り検校』(新潮社)『僕たちのアラル』(KADOKAWA)、『ツキノネ』(祥伝社)、『ねなしぐさ 平賀源内の殺人』(宝島社)など、著書多数。 ▶︎水族館劇場 2020年 新宿花園神社公演 「乾船渠八號 DRY DOCK NO.8」 作 乾緑郎 演出 桃山邑 2020年4月10日〜19日(10日間連続公演)19時より 会場:新宿 花園神社 境内特設野外舞台 http://suizokukangekijou.com/information/

MORE -

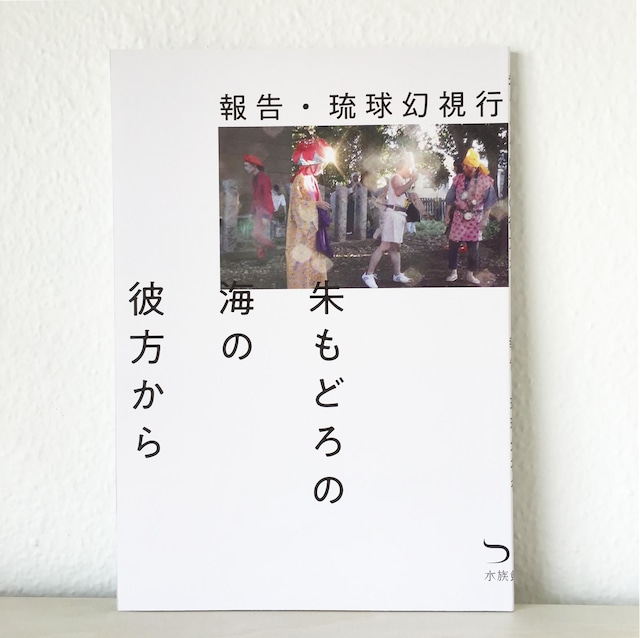

水族館劇場『朱もどろの海の彼方から──報告・琉球幻視行』(委託販売品)

¥1,650

B5判 並製 100頁 本体価格1500円+税 装幀:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2019年12月 ▶︎概要 水族館劇場は、「さすらい姉妹」興行として2019年「風車(かじまやー)の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」へ参加し、5月に東京上野で、七月には沖縄で『陸奥(みちのおく)のの運玉義留(んたまぎるー)』(作演出 翠羅臼)を上演した。10月、沖縄というテーマを引き継いで、水族館劇場座長の桃山邑によって新たな台本「GO! GO! チンボーラ」が書かれ、東京世田谷の太子堂八幡神社で奉納芝居として上演された。 本書は、二つの台本(★)を収録するとともに、沖縄公演から、沖縄をめぐる新たな芝居上演にいたる記録として編んだものである。 『陸奥の運玉義留』(作演出 翠羅臼)★ 「風車の便り──戦場ぬ止み音楽祭2019」参加 東京 上野 水上音楽堂 5月31日 沖縄 辺野古 キャンプシュワブゲート前テント 7月12日 那覇 新都心公園 天幕渋さ 特設ステージ 7月13日 「赤い森の彼方へ──沖縄のアンダーグラウンド」(水族館劇場主催) 東京 新大久保EARTHDOM 7月5日 『GO! GO! チンボーラ~ 満月篇』(作演出 桃山邑) 東京 三軒茶屋 太子堂八幡神社境内 例祭奉納芝居 10月13日 『海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり』(作演出 桃山邑)★ 東京 新大久保EARTHDOM 12月13日 ▶︎目次 沖縄から世界へ。世界から沖縄へ。──移民、貧困、歴史。希望なき社会の希望 桃山 邑 陸奥の運玉義留(作演出 翠羅臼) ボンヤリ沖縄行き 千代次 冬のかんげーぐと 居原田 遥 来訪と放浪─さすらい姉妹の旅の夏 梅山いつき 沖縄報告(辺野古─高江─安部海岸─読谷村)──2016年暮れ 秋浜 立 海を越える蝶 GO! GO! チンボーラ~ 満月篇 弐の替わり(作演出 桃山邑) ▶︎関連書 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』2017&2018 http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150539 乾緑郎『ドライドックNo.8 乾船渠八號』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/26902335

MORE -

安藤礼二『迷宮と宇宙』

¥3,080

四六判 上製 320頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-80-2 C0090 2019年11月刊行 装幀:白井敬尚形成事務所 ▶︎概要 文芸批評の集大成 現世と幽冥を行き来する者たちの、壮大な文学史 平田篤胤とエドガー・アラン・ポーをめぐる「二つの『死者の書』」から始まり、鏡花、谷崎、土方、乱歩、三島、澁澤へと論が展開する「I 迷宮と宇宙」6編。折口を通底におきながら、賢治と久作を手繰りよせる「II 胎児の夢」2編。最後に、ポーからボードレールに及ぶ1編「III 批評とは何か」で、「解釈」(翻訳)そして「創作」について分析し、批評の世界を切り拓く。 終了イベント 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 2019/11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎目次 Ⅰ 迷宮と宇宙 二つの『死者の書』――平田篤胤とエドガー・アラン・ポー 輪舞するオブジェ――泉鏡花『草迷宮』をめぐって 人魚の嘆き――谷崎潤一郎の「母」 肉体の叛乱――土方巽と江戸川乱歩 夢の織物――三島由紀夫『豊饒の海』の起源 未生の卵――澁澤龍彦『高丘親王航海記』の彼方へ Ⅱ 胎児の夢 多様なるものの一元論――ラフカディオ・ハーンと折口信夫 胎児の夢――宮沢賢治と夢野久作 Ⅲ 批評とは何か 批評とは何か――照応と類似 後記/人名索引/文献一覧 ▶︎著者プロフィール 1967年、東京都生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。 [主要著書]『神々の闘争 折口信夫論』(講談社)芸術選奨文部科学大臣賞、『近代論 危機の時代のアルシーヴ』(NTT出版)、『光の曼陀羅 日本文学論』(講談社)大江健三郎賞・伊藤整文学賞、『霊獣「死者の書」完結篇』(新潮社)、『場所と産霊近代日本思想史』(講談社)、『たそがれの国』(筑摩書房)、『祝祭の書物 表現のゼロをめぐって』(文藝春秋)、『折口信夫』(講談社)角川財団学芸賞・サントリー学芸賞、『大拙』(講談社)、近刊に『列島祝祭論』(作品社)。

MORE -

長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』

¥3,080

四六判 上製 312頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-79-6 C1032 2019年11月刊行 ブックデザイン:原研哉+稲垣小雪 ▶︎概要 自由な思惟のエッセンス 2017年1月から2019年3月まで羽鳥書店Webで連載された「憲法学の虫眼鏡」(第一部に収録)を中心に、書下ろしを含め、『UP』連載「法の森から」など35篇を収録した最新エッセイ集。憲法学者のヴィヴィッドな思索に触れる。 ▶︎目次 はしがき 第一部 憲法学の虫眼鏡 1 森林法違憲判決 2 法律の誠実な執行 3 カール・シュミット『政治的ロマン主義』 4 ThickかThinか 5 緊急事態に予めどこまで備えるべきなのか 6 有権解釈とは何なのか 7 八月革命の「革命」性 8 内閣による自由な解散権? 9 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 10 英語で原稿を書く 11 プロイセン憲法争議 12 「ユダヤ的国家」万歳 13 適切な距離のとり方について 14 最悪の政治体制、民主主義 15 意思と理由 16 ポワッソンのパラドックス 17 法人は実在するか? それを問うことに意味はあるか? 18 統治権力の自己目的化と濫用 19 クリスティン・コースガードの手続的正義 20 相互授権の可能性? 第二部 法の森から 1 ルソーのloiは法律か? 2 戦う合衆国大統領 3 フランソワ・ミッテラン暗殺未遂事件 4 英米型刑事司法の生成 5 フォークランド諸島 一九八二年五月二五日 6 巡洋艦ベルグラーノ撃沈 一九八二年五月二日 7 バーリンの見た日本 8 国際紛争を解決する手段としての戦争 9 アメリカがフィリピンで学んだこと 第三部 比較できないこと 1 比較できないこと 2 サリンジャーと出会う 3 人としていかに生きるか──カズオ・イシグロの世界 4 自己欺瞞と偽善の間──「狂気の皇帝」カリグラ 5 奥平康弘『萬世一系の研究(上)』解説 6 変えるべきか変えざるべきか ▶︎著者プロフィール 長谷部恭男 (はせべやすお) 1956年広島生まれ。早稲田大学大学院法務研究科教授。 [主要著書]『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991)、『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004)、『憲法とは何か』(岩波新書、2006)、『Interactive憲法』 『続・Interactive憲法』(有斐閣、2006、2011)、『憲法の境界』(羽鳥書店、2009)、『憲法入門』(羽鳥書店、2010)、『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)、『憲法の理性 増補新装版』(東京大学出版会、2016)、『憲法の論理』(有斐閣、2017)、『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論 増補新装版』(東京大学出版会、2018)、『憲法 第七版』(新世社、2018)、『憲法の良識──「国のかたち」を壊さない仕組み』(朝日新書、2018)

MORE -

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』

¥2,200

四六判 並製 208頁 本体価格2,000円+税 ISBN 978-4-904702-78-9 C0095 2019年10月刊行 イラスト:なかむらるみ ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 再生から創生へ、300人の集落には、笑顔とパワーが弾ける リーダーの豊重哲郎さんを中心に、行政に頼らない地域再生を果たし、全国から注目される鹿児島県鹿屋市柳谷(やなぎだに)集落、通称やねだん。元TVキャスター(現九州大学理事)の著者が、アイデアと工夫、結束力あふれる集落の人びとを表情豊かに綴る。山縣がディレクターを務めたドキュメンタリー番組「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」(南日本放送)は、ギャラクシー賞テレビ部門選奨、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、など数々の賞を受賞。 ▶︎主要目次 プロローグ やねだんの地域再生はこう始まった 年々増える自主財源 全世帯にボーナス! 豊重さん、なぜそんなにがんばるのですか? 逆境からつかんだ“感動”の手法 やねだんの新しい風 アーティストがやってきた! すべてを分かち合う集落 ドキュメンタリー番組『やねだん』に込めた思い 国境も越えて広がった連帯 取材できない 奇跡は手の届くところに あとがき やねだん再生と取材の年譜 【コラム】 手づくり〈わくわく運動遊園〉の完成 ヒット商品〈焼酎やねだん〉を生み出した畑 自治公民館長・豊重哲郎さんの履歴書 集落を象徴する〈焼酎やねだん〉 第1号の移住アーティスト 人生初めての似顔絵 おちゃめな中尾ミエさん 海をわたった“やねだん” 広がる韓国との交流 ▶︎著者プロフィール 山縣由美子(やまがた ゆみこ) 九州大学理事。元TVキャスター。1981年九州大学文学部を卒業後、南日本放送にアナウンサーとして入社。「MBC6時こちら報道」で鹿児島初の女性ニュースキャスターとなる。1989年フリーとなり、NHK福岡放送局やFBS福岡放送でキャスターに。1997年南日本放送に復帰。キャスター業とドキュメンタリー番組制作を続け、「小さな町の大きな挑戦~ダイオキシンと向き合った川辺町の6年~」で文化庁芸術祭賞など、「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」で早稲田ジャーナリズム大賞など様々な賞を受賞。2014年10月、九州大学理事に就任。大学と社会をつなぐスポークスパーソンの役割を担い、広報改革などを指揮。 ▶︎柳谷集落(やねだん)公式サイト http://www.yanedan.com/ ▶︎MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』DVD販売 DVD単品 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 書籍とのセット販売 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875741

MORE -

やねだん 書籍&DVDセット

¥5,200

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』(書籍)税込2,200円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458 MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)税込3,000円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 *DVDは単品の場合に送料200円をいただきますが、セットの場合は、送料無料です。

MORE -

MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)

¥3,200

*本商品は、羽鳥書店刊行の山縣由美子著『奇跡の集落やねだんを取材した日々』の関連商品として、本サイトで委託販売を行なっています。 ドキュメンタリー番組 『やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落=』 南日本放送、2008年5月29日放送 (DVD:2009年3月発売) 定価:税込3000円 *本サイトでは送料200円を頂戴します。 アイデアと工夫、そして集落をあげた結束で、「限界集落」「過疎・高齢化」などの逆境をはねのけ続ける「やねだん」の、笑いと感動の12年をつづった番組。 ディレクター・ナレーション=山縣由美子 撮影=福留正倫 [受賞歴]ギャラクシー賞テレビ部門選奨、日韓中テレビ制作者フォーラム、番組コンクールグランプリ「地方の時代」映像祭優秀賞、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、放送人グランプリ特別賞 【公式ショップサイト】 南日本放送 MBCショップサイト https://www.mbc.co.jp/tokusen/yanedan/ -------------------------------------------------------------------- 山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458

MORE -

工藤庸子『女たちの声』

¥2,640

B6判 上製 200頁 本体価格2,400円+税 ISBN 978-4-904702-77-2 C0095 2019年6月刊行 ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 〈言語環境〉に潜む、性差の力学を問う。スタール夫人、ラーエル・ファルンハーゲン、ハンナ・アレント、ボーヴォワール、マルグリット・デュラス、コレット、ヴァージニア・ウルフ──。羽鳥書店HPで連載された「人文学の遠めがね」15編と、書下ろし100枚、「〈声〉と〈書くこと〉をめぐって」を収録。 工藤庸子 字幕監修 映画『コレット』5月17日より全国ロードショー *コレット『シェリ』『シェリの最後』『牝猫』(岩波文庫、工藤庸子訳)が復刊! https://colette-movie.jp/ ▶︎目次 人文学の遠めがね I ベンジャミン・フランクリンの恋文 その一 II ベンジャミン・フランクリンの恋文 その二(KYのメモ) III 二本のネクタイ あるいは男女格差について Ⅳ 性差のゆらぎ Ⅴ 両性具有──排除的分類ではなく VI わたしたちの社会的アイデンティティを剥奪しないでください──選択的夫婦別姓 VII 女たちの声 VIII 続・女たちの声──六七年の記憶 IX 「性愛」と「おっぱい」 X 元祖は皇帝ナポレオン? XI 大江健三郎と女性(一)── contemporaineであるということ XII 大江健三郎と女性(二)── 政治少年のéjaculation XIII 大江健三郎と女性(三)──「全小説」とfictionとしての「小説家」 XⅣ 女のエクリチュール XⅤ ゼラニウムの微かに淫靡な匂い──続・女のエクリチュール 〈声〉と〈書くこと〉をめぐって──デリダ/スタール夫人/アレント 何を、どんなふうに語ればよいのか…… 〈女のエクリチュール〉とは?──デュラスの方へ 〈エクリチュール〉は女?──デリダの〈尖筆〉とフローベールの手紙 サロンの会話とスタール夫人の〈声〉──〈公共圏/親密圏〉の二元論に抗して (Auto)biography を書く──アレント『ラーエル・ファルンファーゲン』 アレントの〈言論(スピーチ)〉とは?──『人間の条件』 「あとがき」にかえて ▶︎プロフィール 工藤庸子(くどうようこ) フランス文学、ヨーロッパ地域文化研究。東京大学名誉教授。著書に、『ヨーロッパ文明批判序説──植民地・共和国・オリエンタリズム』『近代ヨーロッパ宗教文化論──姦通小説・ナポレオン法典・政教分離』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ──フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母』(いずれも東京大学出版会)、『政治に口出しする女はお嫌いですか?──スタール夫人の言論vs.ナポレオンの独裁』(勁草書房)。訳書に、『いま読むペロー「昔話」』訳・解説(羽鳥書店)、コレット『シェリ』(岩波文庫)。編著に『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)、共著に『〈淫靡さ〉について』(蓮實重彥、羽鳥書店)。他、多数。 ▶︎担当者より http://www.hatorishoten-articles.com/hatoripress-news/6340884 ▶︎他のオンラインストアでご購入の方 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904702772

MORE -

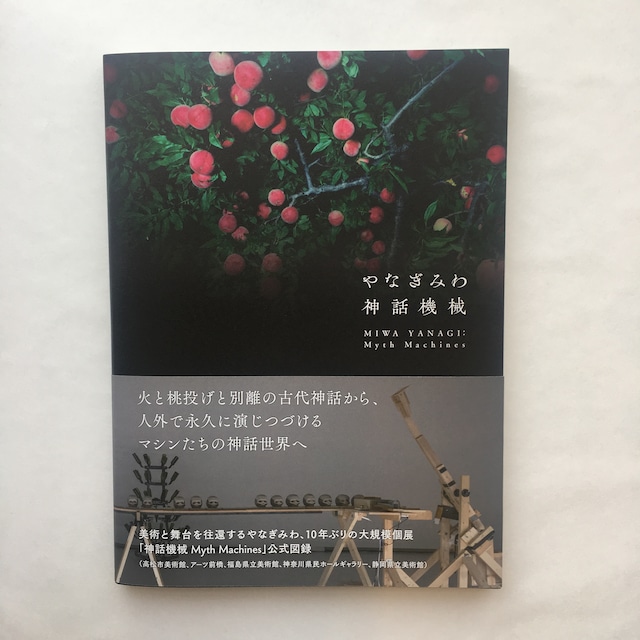

やなぎみわ『神話機械』

¥3,080

「やなぎみわ展 神話機械」 高松市美術館 2019年2月2日〜3月24日 アーツ前橋 2019年4月19日〜6月23日 福島県立美術館 2019年7月6日〜9月1日 神奈川県民ホールギャラリー 2019年10月20日〜12月1日 https://www.kanakengallery.com/detail?id=36191 静岡県立美術館 2019年12月20日〜2020年2月24日 http://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/detail/57 ★公式図録 A4判変型 並製 128頁 本体2,800円+税 ISBN 978-4-904702-76-5 C1071 2019年3月刊行 ブックデザイン:木村三晴 【終了イベント】 羽鳥書店創業10周年記念&安藤礼二『迷宮と宇宙』刊行記念 「安藤礼二×やなぎみわ トークイベント」 11/18(月)19時より 会場:紀伊國屋ホール https://www.kinokuniya.co.jp/c/label/20190920095000.html ▶︎概要 火と桃投げと別離の古代神話から、人外で永久に演じつづけるマシンたちの神話世界へ。 美術と舞台を往還するやなぎみわ、10 年ぶりの大規模個展「神話機械 Myth Machines」公式図録(高松市美術館、アーツ前橋、福島県立美術館、神奈川県⺠ホールギャラリー、静岡県立美術館)。 福島の桃を撮影した新作シリーズ〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉や、自動で演じつづけるマシン4機がつくりあげる演劇空間《神話機械》の会場写真を中心に、これまでの代表作や演劇アーカイブなどの資料も充実。 ▶︎目次 作品 Works 演劇アーカイブ Theatrical Archives 作品一覧 List of Works テキスト 「乗り入れの箱」毛利直子(高松市美術館学芸員) 「桃と境界をめぐって」荒木康子(福島県立美術館学芸員) 「折口信夫、中上健次、やなぎみわ──「うつほ」の共振」安藤礼二(文芸評論) 「遊行する機械──やなぎみわのステージトレーリング計画」高山 宏(視覚文化論) 略歴 Biography 主要文献目録 Bibliography ▶︎プロフィール やなぎみわ 1967年神戸市生まれ。1991年京都市立芸術大学大学院(工芸専攻)修了。1990年代半ばより、若い女性をモチーフにCGや特殊メークを駆使した写真作品を発表し、とりわけ、制服を身につけた案内嬢たちが商業施設空間に佇む〈エレベーター・ガール〉、2000 年より女性が空想する半世紀後の自分を写真で再現した〈マイ・グランドマザーズ〉、少女と老婆が登場する物語を題材にした〈フェアリー・テール〉シリーズ等により世界的な評価を受ける。2009年第53回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表、2010年より演劇プロジェクトを始動。大正期の日本を舞台に新興芸術運動の揺籃を描いた『1924』三部作(2011–2012)を美術館と劇場双方で上演し話題を集めた。あいちトリエンナーレ2013にて上演した『ゼロ・アワー 東京ローズ最後のテープ』は2015年アメリカ・カナダ数か所を巡回した。ヨコハマトリエンナーレ2014を皮切りにステージトレーラー・プロジェクトが立ち上がり、2016年には野外劇『日輪の翼』(原作:中上健次)となって横浜・新宮・高松・大阪・京都への移動公演を行った。2018年高雄市立美術館(台湾)の国際企画展に招待され、新作写真〈女神と男神が桃の木の下で別れる〉等を発表した。

MORE -

岡口基一『裁判官は劣化しているのか』

¥1,980

四六判 並製 168頁 本体1,800円+税 ISBN 978-4-904702-74-1 ブックデザイン:小川順子 装画:鈴木ゴウ ▶︎パブリシティ 『週刊プレイボーイ』2019年3月18日(no.13)「"本"人襲撃 BOOK」 『週刊文春』2019年4月25日号 評者:唐澤貴洋(弁護士) 「少数者の権利が多数決の専横から守られる社会であるために、司法制度がどうあるべきか、我々は考えていく必要があるはずだ。著者の情報発信が今必要とされている。」 https://bunshun.jp/articles/-/11561 『週刊ポスト』2019年4月26日号 評者:岩瀬達哉(ノンフィクション作家) 「岡口基一判事が綴る裁判所の統制と萎縮」 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190420-00000015-pseven-life 『ハイローヤー』2019年6月号 ブックレビュー 「日本の裁判所について、この上なく真面目に論じた本である」「法曹を目指す者としては、要件事実の入門書としても読める」 『月刊税理』2019年5月号 ブックレビュー 『AERA』2019年5月20日号 評者:野上由人(リブロ) 「裁判官教育制度の問題点をするどく指摘」 『月刊税理』2019年6月号 岡口基一「ゼロからマスターする要件事実」第42回「裁判官は劣化しているのか」 『法学セミナー』2019年7月号 新刊ガイド 「司法を愛するがゆえのダメ出し」 ▶︎レビュー https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214068935542044&set=a.4454305320370&type=3 http://www.fben.jp/bookcolumn/2019/03/post_5717.html https://ameblo.jp/ivorygrin/entry-12444212490.html ▶︎概要 裁判所の内部で何が起こっているのか? 現役判事による異色のエッセイ。裁判官の「智」を支えるシステムを、自らの経験をもとに解説。国民が知るべき裁判所・裁判官の世界を分かりやすく紹介する。 ▶︎目次 プロローグ 1章 思い出話を通じて昔の裁判所を知ろう 寺子屋と要件事実マニュアル/25年前の裁判所/対照的であった東京地裁と1人支部/ホームページと要件事実マニュアル/刑事裁判官から家事裁判官へ/人気サイトの閉鎖の理由/基督において一つになる 2章 昔の裁判官の「智」を支えたシステムを知ろう 請求権の物語/主張しなければ負けというルール/学界と実務界との間にある「ものすごく深い溝」/「智」の結集/ガラパゴス要件事実/司法研修所の要件事実/要件事実教育 3章 裁判官を劣化させる要因を知ろう 裁判官の劣化が疑われている/飲みニケーションの消滅/旧様式判決から新様式判決へ/「要件事実」教育/議論が苦手なコピペ裁判官/ハマキョウレックス判決の衝撃/ようやく動き出した裁判所当局 4章 裁判官を劣化させない方策を考えよう 全てを背負わされた裁判長/何も教わっていない裁判官もいる/司法修習中に勉強しておくしかない/司法の本質論・役割論を裁判官に理解させる あとがき ▶︎著者プロフィール 岡口基一(おかぐち きいち) 1966年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事を経て、現在、東京高等裁判所判事。 著書に、『要件事実入門』(創耕舎、2014年)、『民事訴訟マニュアル──書式のポイントと実務 第2版(上下)』(ぎょうせい、2015年)、『要件事実問題集[第4版]』(商事法務、2016年)、『要件事実マニュアル 第5版 全5巻』(ぎょうせい、2016-2017年) 、『裁判官! 当職そこが知りたかったのです。──民事訴訟がはかどる本』(中村真との共著、学陽書房、2017年)、『要件事実入門(初級者編) 第2版』(創耕舎、2018年)。

MORE -

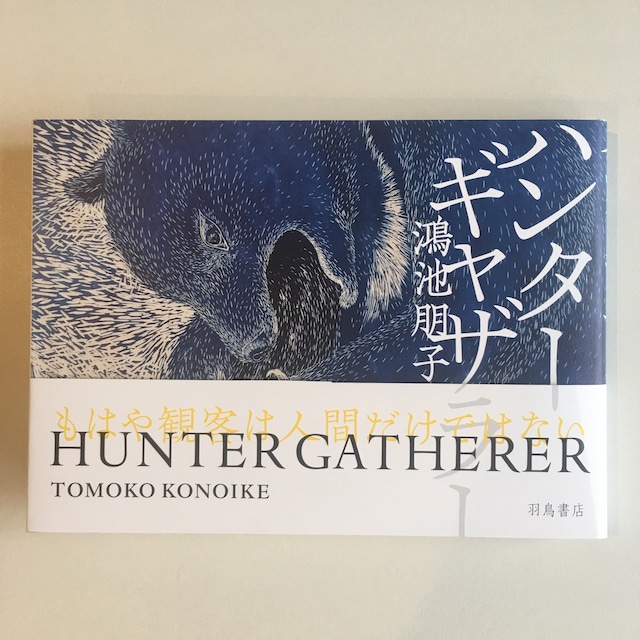

鴻池朋子『ハンターギャザラー』

¥3,080

▼体裁 A5判ヨコ 上製 128頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-73-4 C1071 2018年11月刊行 写真:永禮 賢 ブックデザイン:小川順子 秋田県立近代美術館「鴻池朋子 ハンターギャザラー」展 2018年9月15日〜11月25日 https://www.akita-abs.co.jp/konoike/ もはや観客は人間だけではない 奥羽山脈に響くうたに乗って 鴻池の侵犯はさらにつづく 自然との摩擦からおこす 確かなエネルギー変換へ ▼概要 現代アーティスト、鴻池朋子の最新作品集。 獲物を捕り料理する、木を伐採し石を積み家にする、モチーフを集め絵画にする。ハンターギャザラー(狩猟採集民)として人間は、自然を人間界へ引きずり込む方向のみへと文化を発展させてきた。この〈原型〉をいかに解体、転換できるか。 喰う動物たちの姿を描いた幅8m×高さ6mのカービング(板彫り絵画)、東北で害獣駆除された動物たちの毛皮と山脈の空間「ドリーム ハンティング グラウンド」などの新作を収録。 [目次] ロンドンのカレー屋で 村井まや子(対談) 木枠のなかで宗教を想う 江川純一 かたどる 三浦佑之(対談) かかとに棲む狼 鴻池朋子 呪文/山に食べられる/竜巻/毛皮/啼き声/トンビ/刺しては縫う物語/宝と棺/海にのまれ/見る人よ何を見ている/1といっぱい/大切なことは言葉にしない 地球にぶたれる 鴻池朋子 ハンターギャザラー 鴻池朋子 Hunter Gatherer Tomoko Konoike 展覧会記録 作品一覧 List of Works ▼プロフィール 鴻池朋子(こうのいけ・ともこ) 美術家。1960年秋田県生まれ。様々なメディアでトータルインスタレーションを行い、芸術の問い直しを試みている。近年では2016年「Temporal Turn」スペンサー美術館・自然史博物館(カンザス大学)、2017年「Japan-Spirits of Nature」アクバラル美術館(スウェーデン)、2018年「Kalevala」ケラバ美術館(フィンランド)など。個展は2009年「インタートラベラー 神話と遊ぶ人」東京オペラシティ、2015年「根源的暴力」神奈川県民ホール、2018年「Fur Story」 Leeds Arts University(イギリス)など。現在、秋田県立近代美術館にて「鴻池朋子 ハンターギャザラー」を開催中。 [著書]『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(2009年)、『焚書 World of Wonder』(2011年)、『根源的暴力』(2015年)、『どうぶつのことば 根源的暴力をこえて』(2016年)、いずれも羽鳥書店刊。

MORE -

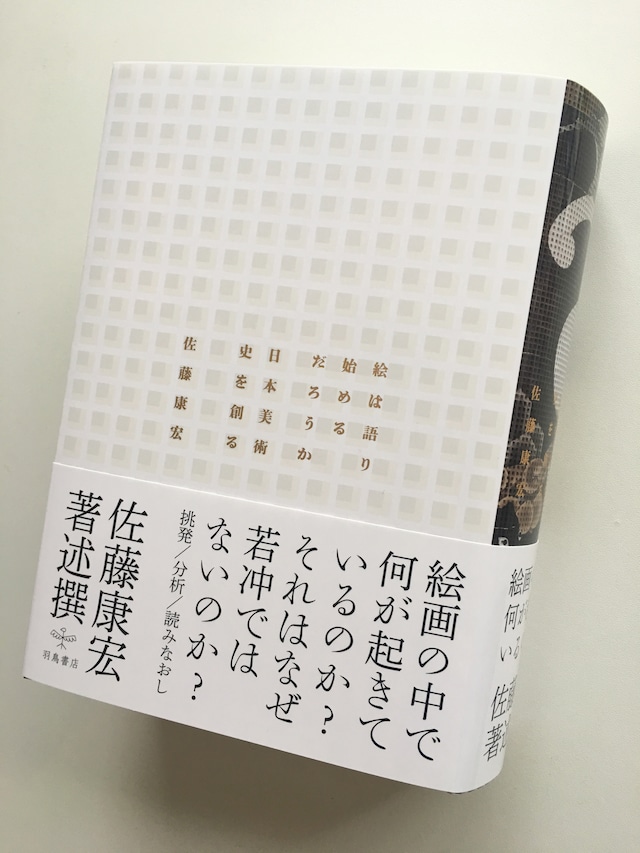

佐藤康宏『絵は語り始めるだろうか──日本美術史を創る』

¥13,200

▼体裁 A5判 上製 960頁 本体価格 12,000円+税 ISBN 978-4-904702-72-7 C0071 2018年12月刊行 ブックデザイン:白井敬尚形成事務所(白井敬尚・江川拓未) ▼概要 絵画の中で何が起きているのか? それはなぜ若冲ではないのか? 佐藤康宏著述撰 挑発/分析/読みなおし 「絵は語り始めるだろうか」(1993年)以降20余年の間に発表した論考のなかから31編を〈どういえばいいのだろう〉〈記述と鑑識〉〈語りなおす〉〈批評と翻訳〉の4部構成にまとめる。すべての論考の末尾には「後記」(短い解題、補註)を付す。図版402点掲載。 ▼目次 どういえばいいのだろう 1 絵は語り始めるだろうか 2 中国絵画と日本絵画の比較に関する二、三の問題──戸田禎佑『日本美術の見方』を受けて 3 日本絵画の中の文字 4 境界の不在、枠の存在──日本美術について私が知っている二、三の事柄 5 つなげて見る──「名作誕生」展案内 6 連想・日本美術史附 宣伝文二題 記述と鑑識 7 ディスクリプション講義 8 若冲という事件 9 真贋を見分ける──江戸時代絵画を例に 10 若冲・蕭白とそうでないもの 11 プライス本鳥獣花木図が若冲の作ではないこと──辻惟雄氏への反論 語りなおす(1) 12 室町の都市図 13 高雄観楓図論 14 南蛮屛風の意味構造 15 又兵衛風諸作品の再検討 16 物語絵の伝統を切断する──岩佐又兵衛「梓弓図」 17 見返り美人を振り返る 18 江戸の浮世絵認識 語りなおす(2) 19 中国の文人画と日本の南画 20 戦略としてのアナクロニズム──明末奇想派と曾我蕭白 21 蕭白のいる美術史 22 雨後の菡萏──渡邉崋山「芸妓図」を読む 23 雅の断末魔──菊池容齋「呂后斬戚夫人図」 24 近代の日本画──前近代の眼で 25 小林清親の東京名所図──「海運橋」を中心に 批評と翻訳 26 文化庁の仕事──見えない博物館 27 国立博物館・美術館等の独立行政法人化問題──美術史学会からのアピール 28 放送大学試験問題文削除事件 29 書評・選評 30 ノーマン・ブライソン著 佐藤康宏訳「言説、形象──『言葉とイメージ』第一章」 31 ノーマン・ブライソン著 佐藤康宏訳「身体を西洋化する──明治洋画における女性・美術・権力」 作品名索引 人名索引 図版一覧 あとがき──日付のある文章の後に ▼著者プロフィール 佐藤康宏(さとう やすひろ) 1955年、宮崎県生まれ。東京大学文学部美術史学専修課程卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了。東京国立博物館学芸部資料課文部技官、文化庁文化財保護部美術工芸課文化財調査官(絵画部門)、東京大学文学部助教授(美術史学専修課程)を経て、現在、東京大学大学院人文社会系研究科・文学部教授。 日本美術史、特に室町時代から江戸時代初期にかけての風俗画、若冲・蕭白と南画を中心とする江戸時代絵画を専門とする。絵画に隠された意味の構造を読み解き、美術作品と社会状況との関連を追う。 『講座 日本美術史』(全6巻、東京大学出版会、2005年)の編集・執筆を手がけたほか、著書に『若冲・蕭白』(小学館、1991年)、『歌麿と写楽』『祭礼図』(至文堂、1996年、2006年)、『浦上玉堂』(新潮社、1997年)、『もっと知りたい伊藤若冲』(東京美術、2006年、改訂版2011年)、『改訂版 日本美術史』(放送大学教育振興会、2014年)、『湯女図──視線のドラマ』(平凡社、1993年。ちくま学芸文庫、2017年)など。論文「蕭白新論」(『新編名宝日本の美術27 若冲・蕭白』、小学館、1991年)で第四回國華賞を受賞。著書『絵は語る11 湯女図──視線のドラマ』(平凡社、1993年)で第6回倫雅美術奨励賞を受賞。

MORE -

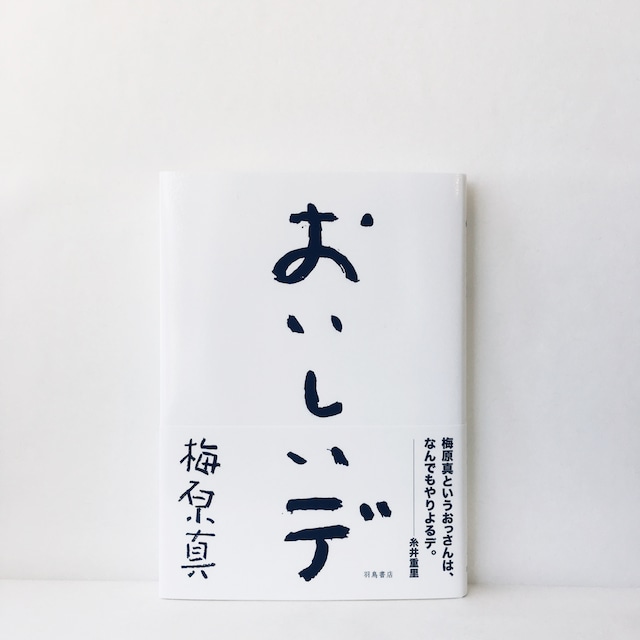

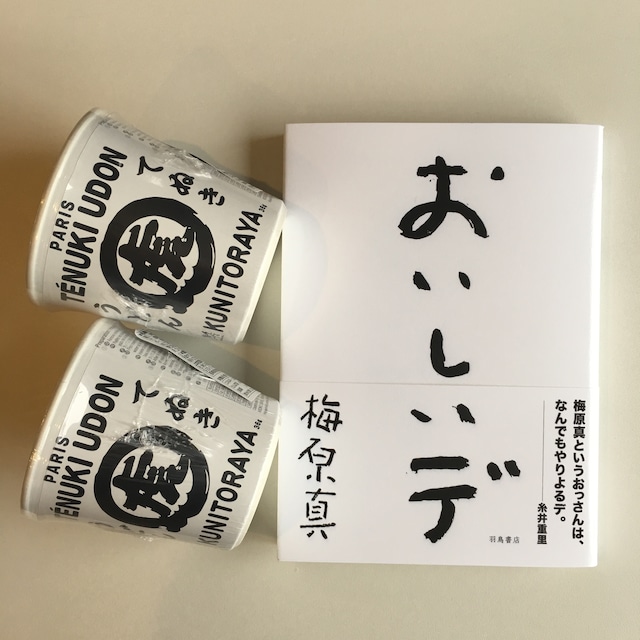

梅原真『おいしいデ』

¥3,080

A5判・並製・272頁・オールカラー 2018年6月末頃刊行 本体2,800円 ISBN 978-4-904702-71-0 C0070 基本デザイン:梅原真 デザイン協力:原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『LITTLE』第1号 2018年8月20日(イオグラフィック発行) 「‥‥梅原さんは(中略)、売りに困っている生産物をおいしく加工のアイディアも出し、おいしいパッケージとおいしいネーミングでたくさん送り出してこられました。このご本をめくりながら改めてまっすぐな好もしい人だと思います。」(大橋 歩) 『高知新聞』 2018年7月15日書評(評・竹内一/高知新聞社学芸部) 『ブレーン』2018年9月号 エディターズブックセレクト ・共同通信からインタビュー記事が配信され(8/6)、21紙に掲載。 ・ラジオJ-Wave「BOOK BAR」(8/25放送)で紹介(大倉眞一郎さん)。 https://www.j-wave.co.jp/blog/bookbar/book_info/ ・ブックサイト「好書好日」にインタビュー掲載(9/12)https://book.asahi.com/article/11809948 ▼概要 梅原真というおっさんは、なんでもやりよるデ ─── 糸井重里 梅原真が「おいしいデザイン」とその秘訣を絶妙な語り口で書き下ろし、カラー写真とともに一挙公開する破格のデザイン書。 ローカルの一次産業のデザインを長年てがけ、 “考え方”そのものを変えるところからデザインし、マイナスをプラスに転換して「あたらしい価値」を生み出してきた梅原真。デザインワークを初めて収めた前著『ニッポンの風景をつくりなおせ── 一次産業×デザイン=風景』が刊行された2010年以降、NHK「プロフェッショナル」などでも紹介されて注目を集め、高知だけでなく全国から依頼が舞い込む事態に。にわか依頼をどんどん断りながらも、しかし、心揺さぶるひたむきな生産者に出会えば、どうにかせないかんと発奮し、ときに叱りとばしつつ、ユーモアで包み込む「おいしいデザイン」で消費者との間を見事につないでいく。 「デザインは経営資源」と説き、「土地の力を引き出すデザイン」をテーマとする梅原のゆるぎない物差しからは、地域再生のためのヒントもたくさん。 「デザインは問題解決ソフト」、「デザイナーとは問題解決人」と言い切る梅原が、海から山へ、里から街へと奔走し、“絶体絶命”の淵にいる生産者の志に応えていく──瀬戸内の島で一家総出の手作業で加工されたいりこ、口蹄疫で打撃をうけた養豚場の手塩にかけた加工品、有機飼料と広い飼育環境にこだわった鶏の卵、老舗和菓子屋の新たな試みを後押しする最新の仕事も含め、本書では26の仕事を紹介。前著でも紹介された、一本釣りカツオ漁の風景を守った「漁師が釣って 漁師が焼いた」藁焼きたたきや、衰退していた四万十の栗をもりかえした「しまんと地栗」などのさらなる展開も収録。 [主要目次] まえがきがわりのインタビュー くり/いりこ/ぶた/きびなご/おちゃくり/かつお/マッシュルーム/煎り酒/たまご/アイス/なっとう/山田まん/紅茶/新聞/ひがしやま/なまこ/土左日記/岩がき/ひもの/ところてん/もも/ふるさとの台所/摘み草 ひのき/ロール/うどん/竜馬 梅原真とニッポン 原研哉 あとがき *詳細目次は以下を参照(見出しを総覧するのも面白いです) http://www.hatorishoten-articles.com/newbook/6367550 ▼刊行記念トークイベント 「“絶体絶命”のデザイン」 *終了しました 梅原真 × 畦地履正 トークイベント 2018年7月22日(日)14時〜 青山ブックセンター本店・大教室 参加費 1,350円(税込) http://www.aoyamabc.jp/event/desperate/ ▼プロフィール デザイナー。高知市生まれ。放送局の美術スタッフとして勤務後、1980年よりフリーランス。高知というローカルに拠点を置き「一次産業× デザイン=風景」という方程式で活動する。かつおを藁で焼く「一本釣り・藁焼きたたき」。柚子しかない村から「ポン酢醤油・ゆずの村」。荒れ果てた栗の山から「しまんと地栗」。世界中どこにでもある新聞から「しまんと新聞ばっぐ」。高知県の森林率84%をおもしろがる「84はちよんプロジェクト」。離島、海士町のアイデンティティ「ないものはない」。そして砂浜しかない町に「砂浜美術館」のプロデュース。「土地の力を引き出すデザイン」で2016毎日デザイン賞・特別賞受賞。武蔵野美術大学客員教授。 2018年6月27日 初版 印刷 山田写真製版所 製本 渋谷文泉閣

MORE -

おいしいデ+てぬきうどん2個 限定セット

¥3,768

SOLD OUT

★ 高知とパリのうどん店 国虎屋と、最上級の鰹節をつくりつづける老舗 林久右衛門商店とのコラボ商品「てぬきうどん」が発売に ★ <送料無料|別々に買うよりもちょっとお得> 梅原真さんの『おいしいデ』では、パリに初めて店を出したうどん屋として、高知の国虎屋が紹介されています。 「2017年冬のある日、パリのうどん屋の主人、野本将文さんから携帯にボンジュールと電話がかかってきた。いつものゆっくりとした喋り方で「梅ちゃんの真似をして考えてみた。インスタントのてぬきうどんを作りたいがよ」という。」 本のなかでは、商品開発中で、デザインができあがったくらいのことまでが収録されています。 「パリの国虎屋うどんは、パリで毎日打っているが、フリーズドライの即席「てぬきうどん」はオールジャパン体制で、味はオリジナルで看板の「国虎うどん」の味付けだ。ベースとなる鰹節、いわし削り節、宗田鰹節、ゆず皮、酒粕、味噌など、ふるさと高知の素材が中心で、小麦も醤油もすべて日本国産。それをパリからヨーロッパに向かって発売する。」 この「てぬきうどん」がいよいよ発売となりました。製造は鰹節の老舗・林久右衛門商店。ただし、商品はフランス向けに製造されており、国内では、高知・国虎屋と林久右衛門商店の直営店等、限られたところでしか購入できません。 「てぬきうどん」の詳細はこちらから *林久右衛門商店オンランショップ https://kyuemonshop.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&dpcnt=60&cat=001014 そこで、この出来たての「てぬきうどん」を『おいしいデ』とセットにして限定販売いたします! 『おいしいデ』をまだ読んでいない方への贈り物としてもぜひ!!

MORE -

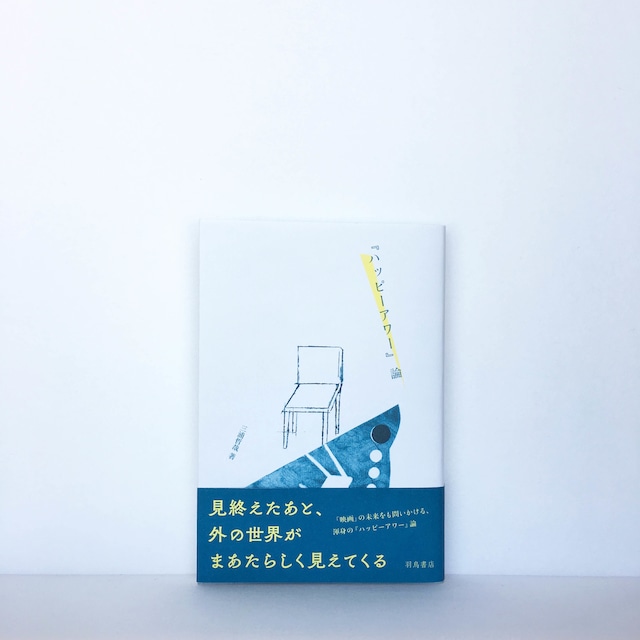

三浦哲哉『『ハッピーアワー』論』

¥2,420

SOLD OUT

四六判 並製 178頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-70-3 C0074 2018年5月刊行 装幀:小川順子 装画:山本由実 ひたすらな孤立をあえて選択することで、無限に開かれたコミュニケーションを奇跡のように押し拡げてみせた濱口竜介の『ハッピーアワー』の美しさ。その美しさをあえて言葉にしようとする三浦哲哉の『「ハッピーアワー」論』のひたすら無謀な情熱。そのありえない出会いのさきに、濱口の傑作『寝ても覚めても』による無謀さの擁護が、すでに終わりかけている平成日本の目には見えない焦点を、ひそかに、だが鋭く、視界に浮上させている。 ────蓮實重彦(映画評論家) ▼概要 見終えたあと、外の世界がまあたらしく見えてくる。 映画批評家・三浦哲哉による、渾身の『ハッピーアワー』論。 濱口竜介監督の5時間17分におよぶ話題作『ハッピーアワー』(2015年)。その異例ともいえる上映時間にこめられた密度の濃い映画的仕組みを、丁寧かつスリリングに解き明かし、映画史の中に位置づける。書下し。 [主要目次]*詳細目次はページ下を参照 序 第一章 重心 第二章 台詞 第三章 変化 結論 『ハッピーアワー』のあとに見たい映画リスト ▼映画『ハッピーアワー』公式サイト 最新情報はこちらよりご確認ください。上映会情報も。 *上映会 5月12日(土)15時30分〜、26日(土)11時30分〜 会場:ブックハウスカフェ http://hh.fictive.jp/ja/ ▼刊行記念トークイベント 三浦哲哉×濱口竜介「『ハッピーアワー』という幸福な時間」 5月24日(木)19時〜 エスパス・ビブリオ *満員御礼にて終了 http://espacebiblio.superstudio.co.jp/?p=6695 ▼プロフィール 青山学院大学文学部准教授。映画批評・研究、表象文化論。1976年郡山市生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了。著書に『サスペンス映画史』(みすず書房、2012年)、『映画とは何か──フランス映画思想史』(筑摩選書、2014年)。共著に『ひきずる映画──ポスト・カタストロフ時代の想像力』(フィルムアート社、2011年)、『オーバー・ザ・シネマ 映画「超」討議』(石岡良治との共編著、フィルムアート社、2018年)。訳書に『ジム・ジャームッシュ・インタビューズ──映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』(東邦出版、2006年)。 2018年5月17日 初版 印刷・製本 大日本法令印刷 [詳細目次] 序 第一章 重 心 物語の要約 「心理表象主義」を超えて 「重心」 鵜飼のワークショップ サスペンス なぜ倒れるのか テーブルを挟んだ対面状態 純の試練 有馬温泉の四人 芙美の孤立 桜子の揺らめき あかりの模索 第二章 台 詞 「台詞が演者をサポートする」──『東京物語』の原節子 純と「せやな」 桜子と「わからへん」 あかりと「なんやねん」 芙美と「これか」 拓也と「まじか」 良彦と「どうすんねん」 鵜飼と「聞いてもいいですか?」 柚月と「すいません」 『ハッピーアワー』の言語 第三章 変 化 「自己認識」の変化 セルフモニタリング 撮影現場におけるセルフモニタリング=「自己吟味」 朗読会とその打ち上げにおける変化の連鎖 朗読会のアドリブ フィクションの開口部 さまざまな「好き」 公平の変化 交わらなさ 「もう遅い」と「まだ途中」 芙美の変化 結論 『ハッピーアワー』のあとに見たい映画リスト』 註 あとがき

MORE -

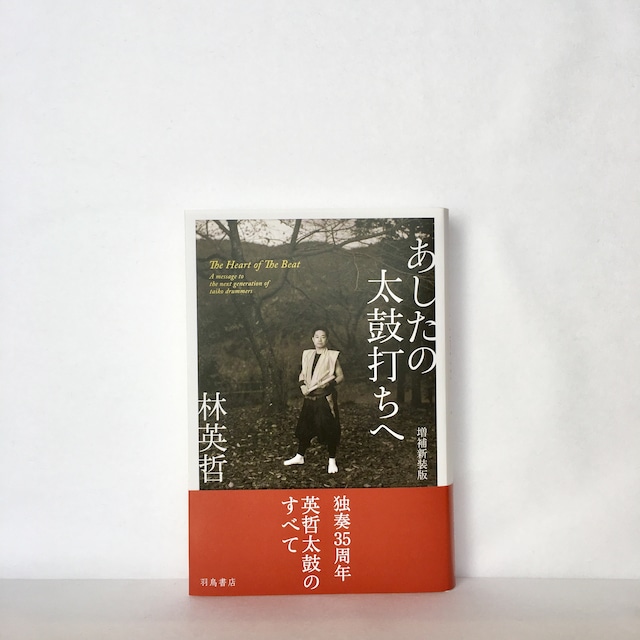

林英哲『あしたの太鼓打ちへ 増補新装版』

¥2,860

四六判 上製 306頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-68-0 C0073 2017年10月下旬刊行 ▼書評・記事 朝日新聞「仕事力 「どこにでも生きる道はある」林 英哲が語る仕事(全4回) http://www.asakyu.com/column/?id=1820 ▼概要 独奏35周年 英哲太鼓のすべて 書下ろし「太鼓打つ子ら」、ジャズピアニスト山下洋輔との対談「ぼくらがこうして出会うまで」、秘蔵写真を新たに収録。 新しい和太鼓史を創始した林英哲が、未来の太鼓打ちへ捧ぐ── 独自に開拓した奏法・打法をつまびらかにした唯一無二の「太鼓論」をはじめ、「太鼓談」「太鼓録」、自伝「太鼓記」を収めた決定版。 ▼目次 Ⅰ 太鼓論 その一 僕に流儀はない その二 記憶が肉体になる その三 太鼓を打つ意志 その四 無意識を獲得する その五 練習について その六 定型のない表現 その七 リズムと生理 その八 右手と左手 その九 大太鼓が打てるまで その十 屋台囃子の誕生 その十一 無法松と僕 その十二 命の本音 その十三 聞こえる音、聞こえない音 その十四 人が月になる時 その十五 単色の虹 その十六 非日常的肉体 その十七 女性と太鼓 その十八 バチについて その十九 人は服で決まる その二十 道具を工夫する その二十一 聴衆論 Ⅱ 太鼓談 ジャズピアニスト・山下洋輔さんと語る──ぼくらがこうして出会うまで 加賀浅野家・浅野昭利さんに聞く──太鼓作りの証言 Ⅲ 太鼓録 自分だけ大変なわけじゃない ボストン、そしてニューヨーク 父の場所 一九七五・四月 to 一九九五・九月 今世紀最後、大興奮ドイツ・ソロツアー 長い長い夏の旅 ハヤシ、ヤマシタ! さまざまな風を受けながら 還暦御礼 ナント、狂乱の日々 「風雲の会」誕生──風雲を巻き起こす英傑と弟子 Ⅳ 太鼓記 こうして僕は太鼓打ちになった 「太鼓打つ子ら」──立ち向かう、未来の太鼓打ちへ 独奏三十五周年のあとがき ▼著者プロフィール 林 英哲(はやし えいてつ) 太鼓奏者。11年のグループ活動を経て、1982年太鼓独奏者として活動を開始。84年初の和太鼓ソリストとしてカーネギーホールにデビュー、国際的に高い評価を得る。以後、太鼓独奏者としてロック、ジャズ、現代音楽、民族音楽などの演奏家と共演しながら、かつての日本の伝統にはなかったテクニックと体力を要する大太鼓のソロ奏法の創造、多種多様な太鼓群を用いた独自奏法の創作などジャンルを超越した、全くオリジナルな太鼓表現を築きあげる。2000年にはドイツ・ワルトビューネでベルリン・フィルと共演、2万人を超える聴衆を圧倒させるなど、日本から世界に向けて発信する新しい「太鼓音楽」の創造に取り組み続け、国内外でますます活躍のフィールドを広げている。1997年芸術選奨文部大臣賞、2001年日本伝統文化振興賞、2017年松尾芸能賞大賞を受賞。 公式HP http://eitetsu.net

MORE -

鴻池朋子『Tornado Hunting』(委託販売品)

¥1,650

SOLD OUT

★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNがついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 A4判 並製 22頁 オールカラー 本体価格1500円+税 発行:ミミオスタジオ 2017年10月 鴻池朋子の米国カンザスでの、旅と展覧会の様子が、写真とテキストの冊子となりました。 「Temporal Turn 現代アジアにおける芸術と思索」展 カンザス大学スペンサー美術館(アメリカ) 2016年11月10日〜2017年3月12日 (下記本文より抜粋) ...眺めていると、あるはずのない人の形がジオラマ中央に見えた。動物剥製しかいないのに、どういうわけか私はその構図の中心に人影を幻視してしまうのだ。だから展示は、試しにリアルな子どもの脚の形を鎮座させてみようと。そうしたら多分、この博物館は「完成」する。 ウインドウの中は古い合成樹脂のような化学物質の匂いがピリピリと鼻についた。そして子どもの下半身を泉の縁に腰掛けさせる。腰の断面には材質が剥製とグラデーションするように狼の毛皮を巻きつけた。すると、その場所はまるで100年もの長い間、ずっと剥製たちがこの作品のために空けておいてくれた「王座」のように見えた。うっとりする光景だろう。 ところが私は、設置後いやーな気分に取り憑かれた。博物館というものが隠喩していたことを露見させてしまったような、批判めいた哲学的な匂いが立ち込め、カラッとしないのだ。カラッとしないから、知的なセンチメンタルに引き寄せられてしまい、面白い展示なのにバカっぽい強度がでない。しかもそれを修正できない。その後も嫌な気持ちは尾を引いた。もうこういう誰かがやったような手口はやめよう。... ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/ ▼関連書 鴻池朋子 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4868936 『焚書 World of Wonder』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873345 『根源的暴力』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874177 『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4835702

MORE -

工藤庸子×蓮實重彦『〈淫靡さ〉について』はとり文庫005

¥1,430

A6判並製(文庫判) 240頁 本体価格 1,300円+税 ISBN 978-4-904702-67-3 C0095 2017年7月刊行 デザイン 原研哉+中村晋平+大橋香菜子 ▼概要 三島由紀夫賞受賞『伯爵夫人』の衝撃から1年──"作者"と、『論集 蓮實重彥』の編者が織りなす対談集。2016年7月と12月に、工藤庸子編『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)と工藤庸子『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ』(東京大学出版会)の刊行記念として行われた二つの対談。ともにフランス文学研究の第一線にあり元同僚でもある二人が、女性・フィクション・大学を軸に、近代から現代を縦横に語る。工藤庸子渾身の書下ろし『伯爵夫人』論も収録。 ▼著者 工藤庸子(くどう ようこ) フランス文学者。東京大学名誉教授。『論集 蓮實重彥』(27人の「非嫡出子」による蓮實重彥論)の編者。三部作『ヨーロッパ文明批判序説』『近代ヨーロッパ宗教文化論』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ』(2003, 2013, 2016、いずれも東京大学出版会) 蓮實 重彥(はすみ しげひこ) フランス文学者、文芸批評家、映画批評家、小説家。第26代東京大学総長、同大学名誉教授。 ▼目次 Introduction にかえて──功成り名を遂げた元総長がなぜ? というごく自然な疑問をめぐるKYの独り言 工藤庸子 【対談】『論集 蓮實重彥』についてお話させていただきます 【対談】女性・フィクション・大学──スタール夫人×伯爵夫人 伯爵夫人のために──フィクション・映画・幽霊 工藤庸子 Conclusion にかえて──ちょうどそのときたまたまそこにいてくれたことの淫靡さを言祝ぐ 蓮實重彥

MORE -

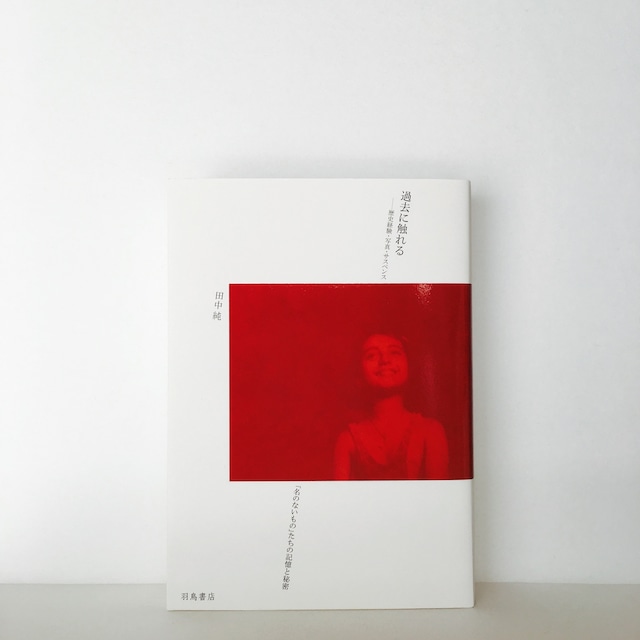

工藤庸子[編]『論集 蓮實重彦』

¥5,940

A5判 上製 640頁 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-61-1 C0095 2016年7月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『TARZAN』2016年8月11日号 「グレイストーク書店のレコメン棚トーク」今号の4冊 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-08-08 ▼概要 束になってかかってみました。 『監督 小津安二郎』、『「ボヴァリー夫人」論』、『伯爵夫人』の著者は何者なのか? 27名の「非嫡出子」による蓮實重彦論。 *特別収録 蓮實重彦「姦婦と佩剣──十九世紀フランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき」(『新潮』2014年8月号) [目次] 姦婦と佩剣──十九世紀のフランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき 蓮實重彦 ボヴァリー夫人のことなどお話させていただきます──蓮實重彦先生へ 工藤庸子 『「ボヴァリー夫人」論』では思い切り贅沢をさせていただきました──工藤庸子さんへの返信 蓮實重彦 I 義兄弟の肖像──『帝国の陰謀』とその周辺をめぐって 田中 純(表象文化論) Sign‘O’the Times――『伯爵夫人』を読む 阿部和重(作家) 批評と贅沢──『「ボヴァリー夫人」論』をめぐって 菅谷憲興(フランス文学) 「二次創作」に抗する「二次創作」──蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』の「序章 読むことのはじまりに向けて」と「I 散文と歴史」を読む 石橋正孝(フランス文学) A comme art, et ...──Aはart(芸術)のA、そして…… 橋本知子(フランス文学) 塵の教え──フィクションに関するとりとめない註記 森元庸介(思想史) さらなる「運動の擁護」へ 柳澤田実(哲学・キリスト教思想) 批評家とは誰か──蓮實重彦と中村光夫 中島一夫(文芸批評) 蓮實重彦のイマージュ、反イマージュの蓮實重彦──「魂の唯物論的擁護」とは何か 互 盛央(言語論・思想史) 「昨日」の翌朝に、「アカルイミライ」の約束もなく──蓮實重彦による「文学史」と「映画史」 片岡大右(フランス文学・社会思想史) II 蓮實教授との三時間、日本の列車の車中にて ペドロ・コスタ(映画監督) 映画からこぼれ落ちそうになる男 三浦哲哉(映画批評) 『監督 小津安二郎』の批評的事件 クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) 犯し犯される関係の破棄──曽根中生・蓮實重彦・日活ロマンポルノ 久山めぐみ(編集者) 見ることを与えられて──蓮實重彦への讃辞 エイドリアン・マーティン(映画研究) メディア化する映画──一九二〇/一九三〇年代から二〇〇〇/二〇一〇年代へ 中路武士(映画論・メディア論) 蓮實について リチャード・I・スヘンスキ(映画研究) 抽象化に対抗して──蓮實重彦の映画批評 イム・ジェチョル(映画批評) シネマとアメリカ──蓮實重彦のふたつの顔 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評) III 遭遇と動揺 濱口竜介(映画監督) 胸の高鳴りをおさえながら 三宅 唱(映画監督) 眼差しに導かれて 小森はるか(映像作家) 私は如何にして心配するのをやめて「ハスミ・シゲヒコ」の影響を脱したか 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 恩師 蓮實先生 遠山右近(行政官) 不実なる誘いにのって 小川直人(学芸員) 蓮實のおじちゃま とよた真帆(女優) 『伯爵夫人』とその著者を論じるための権力論素描──編者あとがき 工藤庸子 蓮實重彦 著書目録 *執筆者(50音順) 阿部和重(作家) 石橋正孝(フランス文学/立教大学) イム・ジェチョル(映画批評) 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評/東京大学大学院) 小川直人(学芸員/せんだいメディアテーク) 片岡大右(フランス文学・社会思想史/東京大学) 工藤庸子(フランス文学) 久山めぐみ(編集者/文遊社) ペドロ・コスタ(映画監督) 小森はるか(映像作家) 菅谷憲興(フランス文学/立教大学) リチャード・I・スヘンスキ(映画研究/バード大学) 互 盛央(言語論・思想史/講談社) 田中 純(表象文化論/東京大学) 遠山右近(行政官) とよた真帆(女優) 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 中路武士(映画論・メディア論/鹿児島大学) 中島一夫(文芸批評/近畿大学) 橋本知子(フランス文学/京都女子大学) 濱口竜介(映画監督) クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) エイドリアン・マーティン(映画研究) 三浦哲哉(映画批評/青山学院大学) 三宅 唱(映画監督) 森元庸介(思想史/東京大学) 柳澤田実(哲学・キリスト教思想/関西学院大学) ▼関連書 蓮實重彦 『「ボヴァリー夫人」拾遺』 工藤庸子 訳・解説 『いま読むペロー「昔話」』 田中純 『過去に触れる』 内藤篤『円山町瀬戸際日誌』

MORE -

藤倉皓一郎・小杉丈夫[編] 『衆議のかたち2──アメリカ連邦最高裁判所判例研究(2005〜2013)』

¥6,820

A5判・上製・376頁 本体価格 6,200円+税 ISBN 978-4-904702-66-6 C3032 2017年7月刊行 日本の法律家が新しい判例の意義を問う、アメリカ法研究の最前線。 英米法研究者・法曹からなる岡原記念英米法研究会によるアメリカ連邦最高裁判所の判例評釈集。第1巻(東京大学出版会刊)はレーンクイスト・コートの後半約10年間の最高裁判例を扱ったが、第2巻はロバーツ・コートの8年間が対象。アメリカ社会の激しい動きに対応した、医療保険改革法についての「オバマケア事件判決」、同性婚の合憲性に関する「DOMA事件判決」など32件収録。

MORE -

木村草太『憲法の急所──権利論を組み立てる 第2版』

¥3,520

A5判 並製 440頁 本体価格 3,200円+税 ISBN 978-4-904702-65-9 C3032 2017年3月刊行 装幀 馬面俊之 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 待望の全面改訂版。新たに「憲法上の権利概説」の章を加え、権利の保障根拠と要件をまとめる。最新判例・学説をふまえてさらに充実。 判例ベースの主要論点を網羅した演習問題を素材に、具体的な議論の組み立て方を説明し、著者による論証例を付す。法科大学院生・学部上級生に必携の演習書。 [主要目次] I 講義編 憲法上の権利の知識と手順 第1章 憲法上の権利の基礎知識 第1節 憲法上の権利の概念と分類 第2節 自由権の基礎知識 第一款 防御権 第二款 特定行為排除権 第3節 請求権の基礎知識 第4節 平等権の基礎知識 第2章 憲法上の権利の基本手順 第1節 自由権の基本手順 第一款 防御権の基本手順 第二款 特定行為排除権の基本手順 第三款 自由権の競合 第2節 請求権の基本手順 第3節 平等権の基本手順 第4節 まとめ 第3章 憲法上の権利概説 第4章 私人間効力論 II 演習編 権利論を組み立てる 第5章 精神的自由権 第1問 国歌起立斉唱拒否事件 第2問 水泳受講拒否事件 第3問 月島宿舎ビラ配り事件 第4問 妄想族追放条例事件 第6章 経済的自由権 第5問 ペットボトル輸出規制事件 第6問 学習塾距離規制事件 第7章 平等権・請求権 第7問 Y市育児手当事件 第8問 生活保護申請却下・基準減額事件 第9問 住基ネット起因損害の賠償制限 ▼プロフィール 木村草太(きむら そうた) 1980年 横浜に生まれる 2003年 東京大学法学部卒業 2003年 東京大学大学院法学政治学研究科助手・憲法専攻 (2006年まで) 現 在 首都大学東京大学院社会科学研究科法学政治学専攻・都市教養学部法学系教授 [著書] 『平等なき平等条項論──equal protection条項と憲法14条1項』(東京大学出版会、2008)、『キヨミズ准教授の法学入門』(星海社新書、2012)、『憲法の創造力』(NHK出版、2013)、『テレビが伝えない憲法の話』(PHP新書、2014)、『憲法という希望』 (国谷裕子との対談収録、講談社現代新書、2016)など。 公式ブログ「木村草太の力戦憲法」 http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr

MORE -

長谷部恭男『憲法入門』

¥2,420

******************* 2017年5月 電子版発行 以下のサイトで購入できます(順次取り扱い開始)。 GALAPAGOS STORE / BOOKSMART / VarsityWave eBooks / やまだ書店 / Bookbeyond / iBookstore / Kindle / dマーケット BOOKストア / koboイーブックスストア 〈スマートフォン向け〉boocross / どこでも読書 / TBSブックス / TSUTAYAミュージコ / コダワリ編集部イチオシ / よもっと!! ******************* 四六判 上製 188頁 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-05-5 C3032 2010年1月刊行 ブックデザイン 原 研哉+松野 薫 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 日経ビジネスオンライン ビジネスマンだって、東大で勉強してみたい!「学問の入口フェア2010 LIVE東大人気講義」応援企画(前編) 『法学セミナー』2010年6月号 ブック・レビュー「通念の盲点をつく 憲法の新たな読み解き」評者・赤坂正浩(神戸大学教授) 『ハイローヤー』2010年8月号 ブックレビュー(評者・ハイローヤー編集部) ▼概要 憲法がわかる 第一線研究者による日本国憲法の入門書決定版 読んだだけではよく意味が分からない条文、普通のことばの意味とは違った意味で受け取るべき条文を大胆かつ軽やかに分かりやすく解説する。ですます体。文献解題付き、日本国憲法全文収録。 [目次] はしがき 第一章 憲法学への招待 一 国家のあるところ、憲法あり 二 社会契約論 三 契約か慣行か 四 憲法の制定? 五 現に受け入れられている憲法 六 立憲主義 [文献解題] 第二章 表現の自由 一 違憲審査と民主政 二 「二重の基準」の理論 三 表現の自由を制約する法令 四 政府が設定・提供する場 五 放送の自由と規律 [文献解題] 第三章 学問の自由 一 学問の自由の特殊性 二 なぜ学問の自由を保障するか 第四章 信教の自由と政教分離 一 信教の自由と立憲主義 二 政教分離原則の背景 三 目的効果基準 第五章 財産権 一 財産権の保障とその内容 二 ジョン・ロックの考え方 三 デイヴィッド・ヒュームの考え方 四 公共の福祉に適合する定め 五 収用と正当な補償 [文献解題] 第六章 職業選択の自由 一 職業選択の自由 二 違憲審査基準 三 なぜなのか──民主的政治過程が生み出す「公益」 第七章 人身の自由 一 人身の自由 二 適正手続の保障 三 なぜ手続の適正さが要求されるのか 四 死刑は残虐か [文献解題] 第八章 社会権 一 生存権 二 教育を受ける権利 三 労働基本権 第九章 参政権 一 参政権の性格 二 選挙権の保障の意味 三 投票価値の平等 四 なぜ多数決なのか [文献解題] 第一〇章 平等 一 法適用の平等と法内容の平等 二 目的と手段の合理的関連性 三 個人を平等な存在として扱っているか 四 その他の判例 五 ベースラインはあるか [文献解題] 第一一章 包括的基本権 一 一三条と「新しい権利」 二 プライヴァシーの権利──なぜ保障されるのか 三 索引情報 四 個人として尊重される 第一二章 誰の権利を保障するのか 一 外国人の権利 二 説明できるか──国ごとの責任分担 三 未成年者の権利 四 「法人の人権」 五 天皇および皇族の権利 六 誰から保障するのか [文献解題] 第一三章 代表民主政の原理 一 代表民主政 二 ルソーの『社会契約論』 三 直接民主政は善い政体か 四 競合し協奏する民主政 [文献解題] 第一四章 代表民主政の機構 一 憲法の尊厳的部分と機能的部分 二 議院内閣制 三 衆議院の解散 四 内閣の構成 五 両院のねじれ 六 裁判員制度 第一五章 平和主義 一 マッカーサー・ノート 二 戦力不保持原則 三 戦争と憲法原理 [文献解題] 第一六章 憲法の改正 一 憲法改正の手続 二 改正の限界 [文献解題] 日本国憲法 判例索引/事項索引 ▼プロフィール 長谷部恭男(はせべ やすお) 1956年 広島に生まれる 1979年 東京大学法学部卒業 東京大学教授をへて 現 在 早稲田大学法学学術院教授 [主要著書] 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991) 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』(弘文堂、1992) 『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999) 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』(東京大学出版会、2000) 『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004) 『憲法とは何か』(岩波新書、2006) 『Interactive 憲法』(有斐閣、2006) 『憲法の理性』(東京大学出版会、2006) 『憲法 第4版』(新世社、2008) ▼関連書籍 長谷部恭男『憲法の境界』(羽鳥書店、2009) 長谷部恭男『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)

MORE -

上田義彦『A Life with Camera』

¥19,800

SOLD OUT

A4判変型 上製クロス装 586頁 本体価格 18,000円+税 ISBN 978-4-904702-53-6 C0072 2015年4月刊行 テキスト ハンス・ウルリッヒ・オブリスト 編集 上田義彦、菅付雅信、中島英樹 ブックデザイン 中島英樹 印刷・製本所 サンエムカラー *展覧会情報 『A Life with Camera』刊行記念展覧会 Gallery 916 2015 年 4 月 10 日~2015 年 12月 27 日 http://gallery916.com/exhibition/alifewithcamera/ ▼書評・記事 ▼概要 眼差しの快楽 写真家上田義彦の集大成 1982年にデビューして以来、写真の第一線で活躍し、数多くのポートレイトや自然、スナップ、広告などを撮りつづけてきた 上田義彦の30有余年の活動を集大成した写真集。厖大なプリントの中から選び配列・構成した本写真集は、上田義彦の世界の魅力を余すところなく伝える。 ▼プロフィール 上田義彦 (うえだ よしひこ) 1957 年 兵庫県生まれ、写真家、多摩美術大学教授。東京 ADC 賞最高賞、ニューヨークADC賞、カンヌ国際広告祭グラフィック部門銀賞、朝日広告賞、日本写真協会 作家賞など国内外の様々な賞を受賞。 代表作として、ネイティブアメリカンの神聖な森を撮影した『QUINAULT』(京都書院、1993)、「山海塾」を主宰する前衛舞踏家・天児牛大のポートレイト集『AMAGATSU』(光琳社、1995)、自身の家族に寄り添うようにカメラを向けた『at Home』(リトルモア、2006)、屋久島で撮り下ろした森の写真『Materia』(求龍堂、2012)、ガンジス川の人々を撮った『M.Ganges』(赤々舎、916Press、2014)。また作品は、Kemper Museum of Contemporary Art(Kansas City)、New Mexico Arts(Santa Fe)、Hermès International(Paris)、Stichting Art & Theatre(Amsterdam)、Bibliothèque nationale de France(Paris)などにそれぞれ収蔵されている。 上田義彦 公式HP http://www.yoshihikoueda.com/#/p

MORE -

上田義彦『旅情』

¥3,960

SOLD OUT

*上田義彦写真展「森の記憶」開催中 竹芝・Gallery 916 4.14〜7.2 http://gallery916.com/exhibition/ A5判 並製・函入 200頁 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-54-3 C0072 2015年10月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 印刷・製本所 サンエムカラー ▼書評・記事 『ブレーン』2015年12月号 WEB 朝日新聞デジタル(2015.12.4)http://www.asahi.com/and_w/gallery/1204_ryojo/ 『日本カメラ』 2016年2月号 中国の故事『胡蝶の夢』のような世界の大小の尺度があいまいになっていく(評:冨山由紀子) 『popeye』 2016年2月号 松浦弥太郎 料理と本の話。vol.3~焼きそばと旅情。 ▼概要 どこか深いなつかしさを覚える上田義彦の旅のまなざし。 1980年代後半から2011年まで、撮影旅行でめぐった中国各地のスナップ160点を収録。 ▼プロフィール 上田義彦 (うえだ よしひこ) 1957 年 兵庫県生まれ、写真家、多摩美術大学教授。東京 ADC 賞最高賞、ニューヨークADC賞、カンヌ国際広告祭グラフィック部門銀賞、朝日広告賞、日本写真協会 作家賞など国内外の様々な賞を受賞。 代表作として、ネイティブアメリカンの神聖な森を撮影した『QUINAULT』(京都書院、1993)、「山海塾」を主宰する前衛舞踏家・天児牛大のポートレイト集『AMAGATSU』(光琳社、1995)、自身の家族に寄り添うようにカメラを向けた『at Home』(リトルモア、2006)、屋久島で撮り下ろした森の写真『Materia』(求龍堂、2012)、ガンジス川の人々を撮った『M.Ganges』(赤々舎、916Press、2014)。また作品は、Kemper Museum of Contemporary Art(Kansas City)、New Mexico Arts(Santa Fe)、Hermès International(Paris)、Stichting Art & Theatre(Amsterdam)、Bibliothèque nationale de France(Paris)などにそれぞれ収蔵されている。なお、最新刊は、30年以上の濃密な写真生活が結実したレトロスぺクティヴ『A Life with Camera』(羽鳥書店、2015)。 上田義彦 公式HP http://www.yoshihikoueda.com/#/p

MORE -

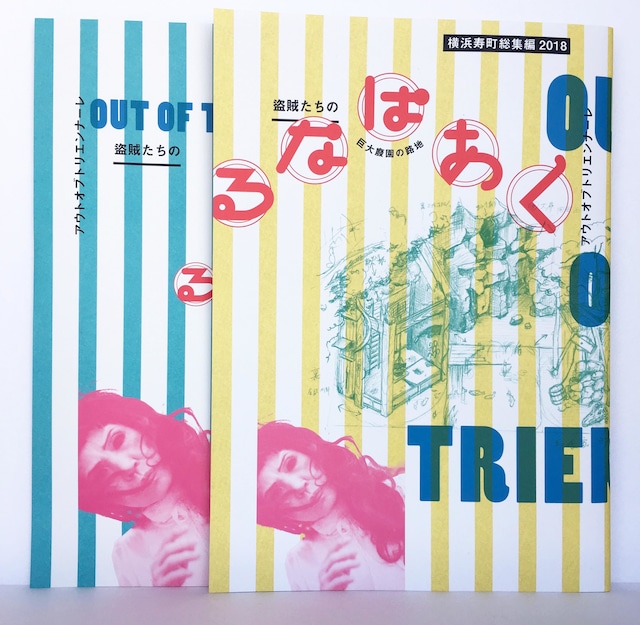

水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』2017&2018セット(委託販売品)

¥2,200

*セット販売 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく特集号。 会期途中に製作された2017年9月の特別編集号と、2018年4月の新宿花園神社公演にあわせて製作された「総集編」の特別編集号との2冊セットでお届けします。 ▼各号の詳細は、以下をご覧ください。 水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』(2017) http://www.hatorishoten.co.jp/items/8470262 水族館劇場『横浜寿町公演 【総集編 2018】FishBone 特別編集号』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150519

MORE -

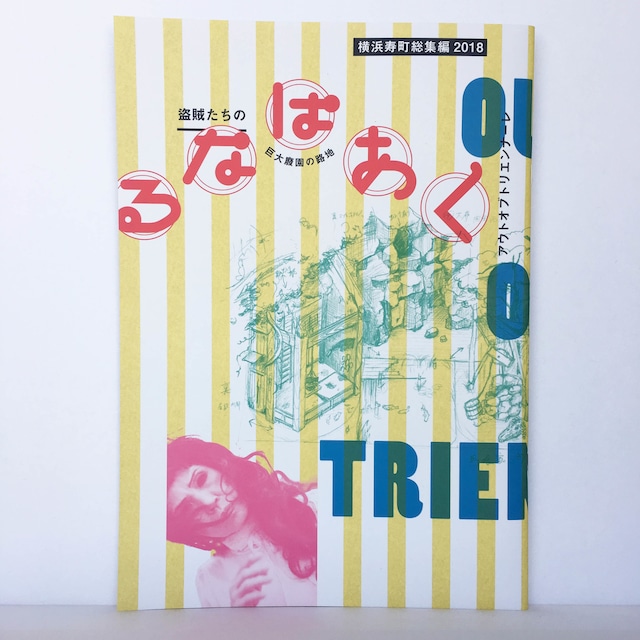

水族館劇場『横浜寿町公演 【総集編 2018】FishBone 特別編集号』(委託販売品)

¥1,430

★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNはついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 *会場等では税込1300円で販売しておりましたが、消費税をつけた価格に変更いたしました。ご了承ください。 A4判 並製(中綴じ製本) 44頁 オールカラー デザイン:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2018年4月15日 ▼概要 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく【総集編】! アウトオブトリエンナーレ 2017.8.3─9.17 「盜賊たちのるなぱあく」 芝居公演 2017.9.1─5 / 9.13─17 「もうひとつの この丗のような夢 寿町最終未完成版」 特設サイト:http://www.suizokukangekijou-yokohama2017.com/ 水族館劇場公式HP:http://suizokukangekijou.com/ 今号(2018)は、2017年横浜寿町の夏を、町の関係者の声、るなぱあく参画者やヨコトリ関係者、一線の研究者のエッセイなど、るなぱあく全体の総集編として、新たに27名の書下し原稿を収録。前号(2017)で掲載できなかった、芝居を中心としたるなぱあく会期後半のグラビアを一挙公開。 ▼前号(2017)および、セット販売(2017&2018) 2017年版 FishBone特別編集号(1,404円) http://www.hatorishoten.co.jp/items/8470262 2017&2018 FishBone特別編集号セット(税込2,160円) http://www.hatorishoten.co.jp/items/11150539 ▼目次 みえない境界からあふれでるように叫びとささやきが呼んでいる 桃山 邑 世の終わり 近づきくればいつの日か おれたちの出番くると知りそめ 野本三吉 とある実録・寿町 千代次 水族館劇場の寿町公演を観て 村田由夫 寄せ場寿町の夏 小林直樹 水族館劇場の芝居 佐藤眞理子 二〇一七年夏、横浜寿町に異変がおきた! 長澤浩一 「寿には娯楽がない」という 近藤 昇 今年の寿町夏祭り、何故いつもの場所でやらないんだろう? 石井淳一 盜賊たちの思い出のるなぱあく 癸生川 栄 月明かりに立って 相澤虎之助 るなぱあく古書街 宮地美華子 ゴドー達の街へ 津田三朗 あてにしないで待て もうひとつふたつの夢 この丗のような白昼夢(るなぱあく) 椹木野衣 「この丗のような夢」@寿町 逢坂恵理子 島と星座とガラパゴスと水族館劇場──「この丗のような夢 寿最終未完成版」公演顛末記 庄司尚子 台風への備え 野口敦子 水族館劇場の美学――「関係性の美学」でも「敵対性の美学」でもなく 藤田直哉 「水」の奇跡 毛利嘉孝 新生果実 村井良子 水族館劇場へようこそ 桑田光平 ジャズと演歌と桃山邑 佐藤良明 黒い翁 安藤礼二 孤独な熾火たちのために──「盜賊たちのるなぱあく」の名残 田中 純 鈴木清『天幕の街』より ▼「盜賊たちのるなぱあく」参画者 会田誠・毛利嘉孝・藤田直哉・野本三吉(加藤彰彦)・鬼海弘雄・岡本光博・葵生川栄・大島幹雄・ボッチン・大坂秩加・尾形一郎/尾形優・津田三朗・渡辺友一郎・映像制作集団 空族・安田登・玉川奈々福・本橋信宏・東良美季・鈴木義昭・伊藤裕作・田中優子・翠羅臼・高沢幸男・荒木剛・田中純 ▼関連書 ▽ 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 ▽ 田中純 『過去に触れる───歴史経験・写真・サスペンス』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874205 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873243 ▽ 尾形一郎 尾形優 『私たちの「東京の家」』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873707 『沖縄彫刻都市』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873995 ▽ 高山宏 『夢十夜を十夜で』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873501

MORE -

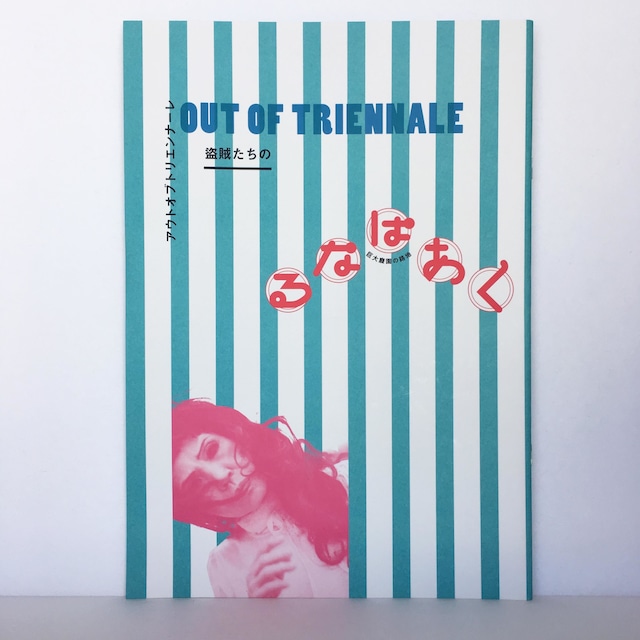

水族館劇場『横浜寿町公演 FishBone 特別編集号』(2017)(委託販売品)

¥1,430

★ 読者の皆様、書店様へ 本冊子はISBNはついていませんので、一般書店ではご注文できません。 当サイトでは、委託により販売しています。 *会場等では税込1300円で販売しておりましたが、消費税をつけた価格に変更いたしました。ご了承ください。 A4判 並製(中綴じ製本) 44頁 オールカラー デザイン:近藤ちはる 発行:水族館劇場 2017年9月1日 ▼概要 横浜寿町にひと夏かぎり開催された、水族館劇場のヨコハマトリエンナーレ・ヨコハマプログラムの一大ページェントを記録する、るなぱあく総力特集! アウトオブトリエンナーレ 2017.8.3─9.17 「盜賊たちのるなぱあく」 芝居公演 2017.9.1─5 / 9.13─17 「もうひとつの この丗のような夢 寿町最終未完成版」 特設サイト:http://www.suizokukangekijou-yokohama2017.com/ 水族館劇場公式HP:http://suizokukangekijou.com/ グラビアページでは、るなぱあくの全景・全容を紹介。「この丗のような夢」三部作を構成する、三重県芸濃町公演、新宿花園神社公演、それぞれの特集ページも。 21名にのぼる寄稿者による充実のテキストを収め、るなぱあく参画者・役者・スタッフの詳細な紹介文も必見。 ▼目次 道窮まり命乖くも 桃山 邑 どっこい人間節の街 ── 老いていくことの意味 野本三吉 寿町でブルースを 二見 彰 黒い翁(サトゥルヌス)の子供たち ──トリエンナーレを地底から撃つために 田中 純 序破急ならぬ、破序急、そして転々々……旅は続く 淺野幸彦 藝能の根源から 安田 登 地霊と共に生まれ変わる「この丗の夢」 大島幹雄 江戸文化のからくり 田中優子 天幕芝居の原像 翠 羅臼 桃山讃江 内堀 弘 観劇記 ── 水族館劇場「この丗のような夢・全」への返歌 三枝明夫 雑感 水族館劇場と写真家・鈴木 清 ── 夢と現のマージナル 鈴木 光 一九八七年、その頃ぼくは何をしていただろう 那須太一 寿の空をヒラヒラと 秋浜 立 誰のための芸術? 毛利嘉孝 水族館劇場が、地域アートに齎すかもしれないもの 藤田直哉 水族館劇場さんとの関わり 岡本光博 一夏の「幻」を捉えるために。 居原田 遥 楽日、寿町に行ってみよう(かな) 高山 宏 思ふ行くへの …… 。 中原蒼二 編集後記にかえて 矢吹有鼓 執筆者・参画者・役者・スタッフ紹介 ▼「盜賊たちのるなぱあく」参画者 会田誠・毛利嘉孝・藤田直哉・野本三吉(加藤彰彦)・鬼海弘雄・岡本光博・葵生川栄・大島幹雄・ボッチン・大坂秩加・尾形一郎/尾形優・津田三朗・渡辺友一郎・映像制作集団 空族・安田登・玉川奈々福・本橋信宏・東良美季・鈴木義昭・伊藤裕作・田中優子・翠羅臼・高沢幸男・荒木剛・田中純 ▼関連書 ▽ 桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873600 ▽ 田中純 『過去に触れる───歴史経験・写真・サスペンス』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4874205 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873243 ▽ 尾形一郎 尾形優 『私たちの「東京の家」』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873707 『沖縄彫刻都市』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873995 ▽ 高山宏 『夢十夜を十夜で』 http://www.hatorishoten.co.jp/items/4873501

MORE -

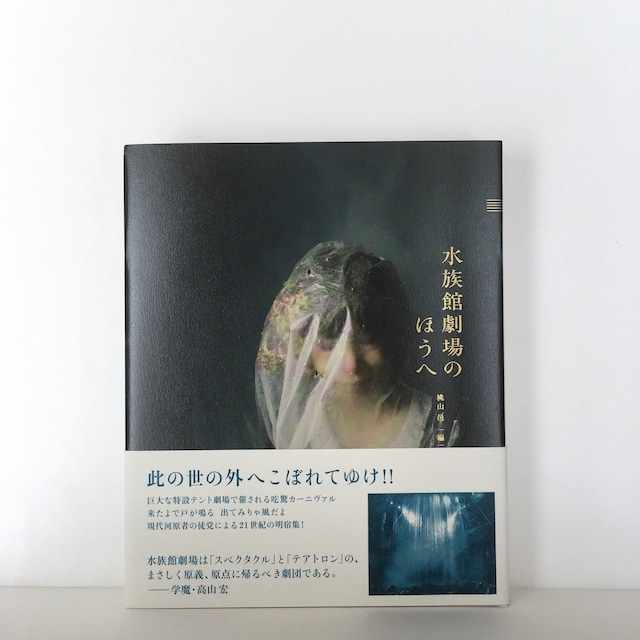

桃山邑[編]『水族館劇場のほうへ』

¥6,380

B5判変型(H224×W182) 上製 452頁(カラー32頁) 本体価格 5,800円+税 ISBN 978-4-904702-41-3 C0074 2013年6月刊行 ブックデザイン 近藤ちはる(UltRA Graphics) 印刷 精興社 製本 牧製本印刷 *公演情報 *トークイベント (終了しました) 大島幹雄×桃山邑「サーカスと藝能」 古書ほうろう 2015年9月18日 http://horo.bz/event/oshimamikio-momoyamayu20150918/ ▼書評・記事 『文学』 2013年7・8月号〈特集:浅草と文学〉(岩波書店) 冒頭に「水族館劇場座主桃山邑に」と掲げた、高山宏先生の寄稿 「「尖端的だわね。」──『浅草紅団』の〈目〉」 が掲載されています 『西日本新聞』2013年8月11日書評 「本を閉じても心はまだ水族館劇場の世界を漂って、まるで、昼と夜が交差する一瞬の逢魔が刻の人さらいにあったよう。切ない懐かしい危うい心模様なのだ。」(評者 姜信子) 『東京新聞』2013年12月29日「2013 私の3冊」 姜信子「今年一番の不穏の書。この世のはずれの河原から逢魔が刻(とき)の幻のようにやってくる野外劇集団「水族館劇場」。その二十五年の道のりはまるで一瞬の夢みたいで、せつなくて、禍々しくて、人をかどわかしたり、ひそかに世界を揺さぶったり」 『本の雑誌』2014年1月特大号「2013年度 私のベスト3」 「この人たちのテント芝居を昔から見ていた。大仕掛けも、いかがわしさも、まるで祭りの見世物小屋のようで、終われば蜃気楼のように消えていく。でも、その人たちと挨拶一つしたことがない。テントはこの世の外のことなのだ。それがまるごと本になった。なんと無粋と思ったが、それでも読めばやはり面白い。一夜、途方もない物語を聞くようであった」(内堀弘) ▼概要 此の世の外へこぼれてゆけ ! ! 巨大な特設テント劇場で催される吃驚カーニヴァル 来たよで戸が鳴る 出てみりゃ風だよ 現代河原者の徒党による21世紀の明宿集! 水族館劇場は「スペクタクル」と「テアトロン」の、まさしく原義、原点に帰るべき劇団である。 ──学魔・高山宏 1987年の旗揚げ以来、野外劇・テント芝居をつづけてきた「水族館劇場」という名の芝居集団。みずから建てる巨大なテント劇場で繰りひろげる独自の世界は、年を追うごとに新たな観客をよびよせ、注目度を増している。水族館劇場の何が人を魅了するのか。一般の演劇とは一線を画した集団の、全貌と思想を明らかにする。 [主要内容] 水族館劇場旗揚げ25年、“いま”そして“これから” ・座長・桃山邑による書き下し、水族館劇場精神史「野戦攻城の旗」 ・表も裏も全公開、ブックパノラマ台本『NADJA 夜と骰子とドグラマグラ』 ・女優・千代次が語り下す、野外劇・テント芝居40年、寄せ場興行17年の軌跡 ・冬の寄せ場へ、路上芝居ユニット〈さすらい姉妹〉の『谷間の百合』台本 ・“水の劇場”をいろどりささえる、棟梁・舞台監督・美術の裏方座談会 ・早稲田演劇博物館、九州大学総合研究博物館での舞台・宣伝美術展を紙上再現 ・終わりなき旅へ誘う、高山宏・毛利嘉孝・津田三朗・梅山いつき特別寄稿 ・400点以上の写真で解き明かす、大仕掛けを自在にあやつる芝居集団の全貌 ▼劇団プロフィール 水族館劇場 1987年に桃山邑らによって結成された野外劇集団。中世河原者の系譜にみずからを位置づけて全国に神出鬼没。役者や裏方も鳶、踊り子、放浪芸人など、あらゆる階層から集結する。自分たちで 高さ13メートルにおよぶ巨大な仮設劇場(ごや)を建設。劇団の代名詞とも言える25トンにも及ぶ本水を使った演出、大掛かりな舞台装置、馬や白梟など動物も使って、既存の劇場では見ることのできない祝祭パノラマを現出。天幕は張るが、一度として同じ形の劇場をつくらない。いっぽうで寄せ場といわれる、現代社会の最下層労働者が蝟集する街にも進駐。〈さすらい姉妹〉として冬の路上で投げ銭芝居を上演。現代演劇の本流から大きく逸脱した傾奇者(かぶきもの)の精神が、四半世紀を経て注目をあつめている。2009年、企画展示「やぶれ船で流浪する水夫たち──水族館劇場20年の航跡」が早稲田大学坪内博士記念演劇博物館で、2012年には「場をつくる──大水族館劇場展」が九州大学総合研究博物館で開催された。 水族館劇場 公式HP http://www.suizokukangekijou.com/ ●編者プロフィール 桃山 邑(ももやま ゆう) 1958年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。驪團(りだん)を経て1987年に水族館劇場として、あたらしく一座創設。へっぽこ役者三人で大八車を引いて筑豊炭鉱街へむかう。東京に戻って劇場機構を拡大しながら、寺社境内を漂流してゆく。水族館劇場をいちど限りのメラヴィリアとして見物衆に堪能してもらうために危険な仕掛けをつぎつぎに考案、役者の反発を買いながら現在にいたる。不思議な縁でむすばれた、さまざまな世直しの一味とも連携をつづける。その試行がどこにたどりつくのか誰も知らない。

MORE -

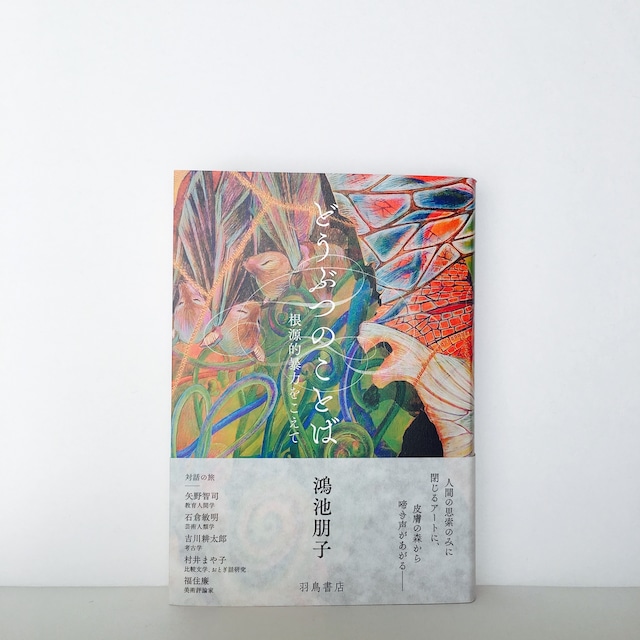

鴻池朋子『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』

¥3,740

A5判 上製 384頁 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-63-5 C0070 2016年9月刊行 ブックデザイン 小川順子 *展覧会情報 神奈川県民ホールギャラリー 鴻池朋子展「根源的暴力」 2015年10月24日~11月28日 http://www.kanakengallery.com/detail?id=33712 群馬県立近代美術館 鴻池朋子展「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」 2016年7月9日〜8月28日 http://mmag.pref.gunma.jp/kakoten/h28/h28exh02.htm 新潟県立万代島美術館 鴻池朋子展「皮と針と糸と」 2016年12月17日~ 2017年2月12日 http://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E6%9C%8B%E5%AD%90%E5%B1%95/ ▼書評・記事 共同通信/各紙 2016年10月16日 美術家が記す回復の記録(評者:椹木野衣) 「本書は、東日本大震災を経て、それまでの型にはまった自分の表現にまったくリアリティーを持てなくなった著者が、次第に作ることを回復していく現在進行形の記録である。その際、重要な導きの糸となったのが、動物という存在だった。‥‥」 『朝日新聞』 2016年10月30日 現代社会揺さぶるアートの力(評者:大竹昭子) http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2016103000003.html 『朝日新聞』 2017年3月9日 折々のことば 689(鷲田清一) 本書からの一節が引かれています。 http://www.asahi.com/articles/ASK383VWFK38UCVL004.html ▼概要 人間の思索のみに閉じるアートに、皮膚の森から啼き声があがる── アーティスト・鴻池朋子が、東日本大震災をきっかけに芸術の始まりに立ち戻り、人間がものをつくることを問い直す。さまざまな専門家との対話と、書き下ろしを収録。 対話の旅 矢野智司(教育人間学)、石倉敏明(芸術人類学)、吉川耕太郎(考古学)、村井まや子(比較文学、おとぎ話研究)、福住廉(美術評論家) [目次] 風が語った昔話 描くことも食べることも I あたらしい声 人間と動物の境界に出現するアート 矢野智司 動物絵本という謎──いつも動物がでてくる不思議 生命を開く動物絵本──子どもが動物になる アートが開く生命のへの途──洞窟から都市空間へ 世界を区切る境界線の生まれるところ──始原へ 「人間の向こう側」へ 石倉敏明 「新しい地図」を描く試み ひっくり返された世界像 つくれないアーティスト 鴻池朋子 トークセッション 矢野智司×石倉敏明×鴻池朋子 交換の原理を突破する 食べる食べられる関係 地球の穴とパブリックアートの役割 土の下の大きなウサギ 都市の起源にある暴力 II ダイアログの旅 「贈与」と「交換」 矢野智司×鴻池朋子 複数のドア 私とは何者か?と、問わない私とは何か 私の言葉は私のつくった言葉ではない 書き残さない人 物が異質な何かに変わる瞬間 生々しすぎるもの 賢治と似たような人々 「最初の先生」は何度も生まれてくる 森のなかの一軒家 既存を揺さぶるもの 世界の掴み方 贈与によって開かれる異類婚 初めてつくるもの 吉川耕太郎×鴻池朋子 始めてつくるもの──石器の出現 組み合わせる魔法 考古学が不得意である「心」 分類しないことで見えてくるもの 生きものが見渡せる町 狩猟──動物の擬人化 針と皮鞣し 切り離す男性、つなぐ女性 目に見えない文化 同じものではいられない 村井まや子×鴻池朋子 歴史的分類以外の分類──ポテトスープのつくり方 異類婚の花嫁衣装を縫う 使えるものは何でも使う 出現してきた父性 本当に恐ろしいものに出会うために 同じものではいられない──変身 見てはいけないものを見る おとぎ話の一読者であること wonder を引き出す wonder を共有する 夜の山を歩く子 福住廉×鴻池朋子 誰にでもできるもの そこに私はいませんよ そこにこそ何かがある 夜の山を歩く子 美術と無関係であるとは言わせない 起こっている途中 III どうぶつのことば 想像力 動物、猟 動物の言葉を借りにいく 旅にでる 「東北を開く神話」の声 地球の穴とパブリックアート 「美術館ロッジ」 飛ぶ小屋 氷結する絵 物語るテーブルランナー 自分の体験をオーブンで焼く 人間以外の声 地球の断面図 狼の下半身 地球はふたたび凍りはじめる 狼頭巾をかぶる少女 ある三匹の語り 東北の博物館職員の語り ある人類学者の語り ある女性の語り 皮緞帳をくぐり ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 *著作 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(羽鳥書店、2009年) 『焚書 World of Wonder 』(羽鳥書店、2011年) 『根源的暴力』 (羽鳥書店、2015年) 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/

MORE -

鴻池朋子『根源的暴力』

¥3,080

A5判変型(130×210mm) 並製 152頁 付録|「皮緞帳」作品 八つ折り 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-58-1 C1071 2015年12月刊行 ブックデザイン 小川順子 【日英併記】 ★第50回造本装幀コンクール 審査員奨励賞 受賞 *展覧会情報 神奈川県民ホールギャラリー 鴻池朋子展「根源的暴力」 2015年10月24日~11月28日 http://www.kanakengallery.com/detail?id=33712 群馬県立近代美術館 鴻池朋子展「根源的暴力vol.2 あたらしいほね」 2016年7月9日〜8月28日 http://mmag.pref.gunma.jp/kakoten/h28/h28exh02.htm 新潟県立万代島美術館 鴻池朋子展「皮と針と糸と」 2016年12月17日~ 2017年2月12日 http://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/%E9%B4%BB%E6%B1%A0%E6%9C%8B%E5%AD%90%E5%B1%95/ ▼書評・記事 『月刊アートコレクターズ』 2016年2月号 震災を経て、「なぜつくるのか」という根源的な問いに再び挑んだ作家の成果をみることができる。 ▼概要 もはや 同じものでは いられない── 地球の振動を敏感に感じとった鴻池朋子は それまでの皮膚を脱ぎ捨て、 新たな動物の着物を縫いはじめた。 [収録テキスト] 裂け目にて 奥脇嵩大(青森県立美術館学芸員) 迎え入れる手 坂本里英子(セゾン現代美術館学芸員/VOLCANOISE代表) ゆっくりと停止 鴻池朋子 ▼プロフィール 鴻池 朋子(こうのいけ ともこ) 1960年秋田市生まれ。東京芸術大学日本画専攻卒業後、玩具と雑貨の企画、デザインの仕事に携わり、その後絵画、彫刻、アニメーション、絵本などの手法を駆使したインスタレーションで現代の神話を描き続ける。近年では、海外でのグループ展の他、ワークショップも国内外で多数開催。秋田では「東北を開く神話展」、人間と野生の境にある秋田県森吉山避難小屋での「美術館ロッジ」、歴史には記されない現代の民俗を記録する「物語るテーブルランナー」などの継続的なプロジェクトを行い、一方で、開発と地形の問題からパブリックアートの制作を続ける。 *著作 『インタートラベラー 死者と遊ぶ人』(羽鳥書店、2009年) 『焚書 World of Wonder 』(羽鳥書店、2011年) 『どうぶつのことば──根源的暴力をこえて』 (羽鳥書店、2016年) 鴻池朋子 公式HP http://tomoko-konoike.com/ VOLCANOISE http://www.volcanoise.com/

MORE -

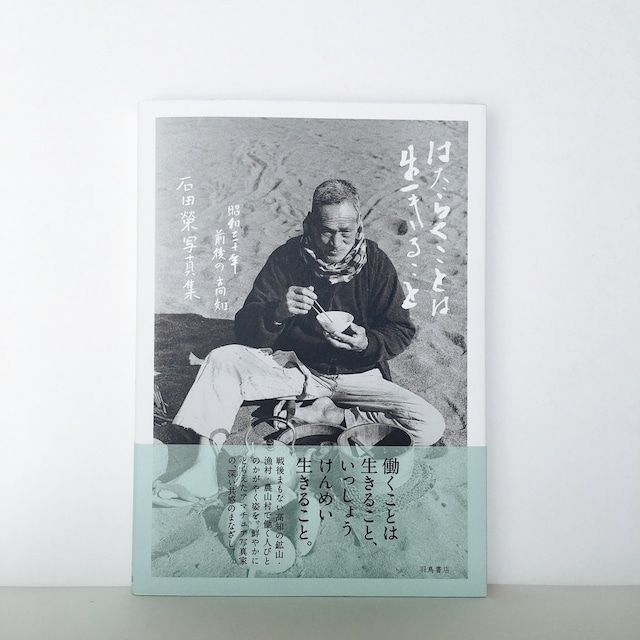

石田榮『はたらくことは、生きること──昭和30年前後の高知』

¥3,960

B5判 並製 200頁 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-62-8 C0072 2016年7月刊行 監修 堀瑞穂 題字 華雪 アートディレクション・デザイン 長尾敦子 *展覧会 Gallery 176 2016年11月6日〜11月23日 「はたらくことは 生きること—昭和30年前後の高知」写真集出版記念写真展 http://176.photos/exhibitions/161106/ ふげん社 2017年4月11日〜29日(予定) *応援サイト https://ikirukoto.tumblr.com/ 推薦コメント掲載者一覧(2016年9月22日現在) 菊田樹子(インディペンデント・キュレーター)/吉岡さとる(写真家 高知在住)/紅露 拓(湘南写真倶楽部)/岡本明才(沢田マンションギャラリー room38)/フランク・リチャード・チェイス/大日方公男(東京新聞・文化部)/辻山良雄(Title)/五坪侑恵(ジュンク堂書店)/田川怜奈(恵文社一乗寺店)/Nahoko Yamaguchi/横山起也(NPO法人LIFE KNIT)/若井浩子(Books and Modern)/尼崎 マツタケ食堂 松井/橋本佳子(映画プロデューサー )/松谷友美(写真家)/山下 豊(写真家)/木村 準(gallery 176)/平林達也(フォトグラファーズ・ラボラトリー)/平間至(写真家)/松田拓巳(North Lake Cafe & Books)/酒居郁二(bistro192)/ヨシダキミコ(ギャラリー 棚元)/中藤毅彦(写真家)/島田潤一郎(夏葉社代表)/小林紀晴(写真家)/タカザワケンジ(写真評論家、ライター)/華雪(書家)/師岡清高(大阪芸術大学 写真学科 教授)/綾 智佳(The Third Gallery Aya)/名久井伴久(日本写真協会会員)/奥野政司(京都写真クラブ)/佐野誠司(株式会社 on and on)/大澤友貴(写真研究)/堀 瑞穂(フォトエディター) *写真集専門サイト「shashasha」での紹介ページ https://www.shashasha.co/jp/book/hataraku-koto-wa-ikiru-koto-work-is-life ▼書評・記事 『東京新聞』 2016年9月4日「アートな本」 「(前略)大人たちは日がな汗まみれで働き、子守や手伝いをする子どもの姿も。そんな暮らしや労働が当たり前だった時代の記録だ。働くことは喜びでも苦役でもあるが、いきることにつながるその姿がまぶしい。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-09-06 『朝日新聞』 2016年9月18日書評 「日曜カメラマンが撮るものといえば、美しい風景や日常のスナップが思い浮かぶ。引き揚げ者からもらったカメラで撮り始めたという90歳の石田榮はしかしし、昭和30年ごろには高知で働く人々を追っている。」 http://www.asahi.com/articles/DA3S12565101.html 高知で暮らす女性たちの応援紙『k+』vol.117 2016年9月22日号 夏葉社 島田 潤一郎|第6回|読む時間、向き合う時間 http://www.kochinews.co.jp/image/media/k_puls_vol117.pdf 『北海道新聞』 2016年9月25日書評 「ごろんとした石灰岩を荷車に積んで坂道を運ぶ男女や浜で地引き網漁に汗を流す漁師など、いずれも厳しい労働現場にあって笑顔が光る。(中略)作品からは被写体との距離の近さが感じられる。戦時中、特攻隊の整備兵だった撮影者の経験が人へのまなざしに表れているように思う。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-09-28 『しんぶん赤旗』 2016年10月2日書評 「(前略)かつて高知の鉱山や漁村、農村などで撮ったネガから約60年ぶりによみがえった写真です。多くが貧しかった時代、それでも生きる喜びにあふれた笑顔がまぶしい。」 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-10-05 『朝日新聞』2017年4月25日 91歳、60年前に捉えた働く笑顔 アマ写真家、東京で出版記念展 「高知の地で働く人々を温かくとらえた作品郡は、確かな撮影思想と表現に支えられている。同時に、戦後のアマチュア写真の歩みも物語る。」http://www.asahi.com/articles/DA3S12909725.html 『日本カメラ』2017年6月号[今月のPhoto & People] 「長く写真を続けていると、眠ったままのネガが膨大に残るはずだ。ある時、そこに光が当てられ、貴重な時代の記録であることに気づく。(中略)「引越しの度に家人から(60年前に撮った写真のネガの)処分を迫られたが、本能的に引っ越し荷物に入れてきました」と石田榮さんは言う。‥‥」 『高知新聞』2018年1月7日 著者インタビュー掲載 ▼概要 働くことは生きること、 いっしょうけんめい生きること。 戦後まもない高知の鉱山・漁村・農山村で働く人びとのかがやく姿を、鮮やかにとらえたアマチュア写真家の、深い共感のまなざし。 石田榮は、特攻隊を送り出す整備兵をへて、敗戦後、海外引揚者から譲り受けたカメラで写真と出会った。 働いて日々を生き抜くなかで、休みの日、カメラ片手に日曜日でも体を張って働く一次産業の人びとへ会いに通った。 昭和30年前後の5年ほどの間に撮られた写真は、ネガのまま半世紀を超え、人々の笑顔を甦らせる。 [収録テキスト] 私の写真人生 石田榮 切り取られた「昭和」のひとコマ 堀瑞穂(フォトエディター) 白菊──高知海軍航空隊の航空機整備兵として 石田榮 ▼プロフィール 石田 榮(いしだ さかえ) 1926(大正15)香川県綾歌郡に生まれる 1940(昭和15)14歳 株式会社東洋工作所(大阪)において機械見習工 1943(昭和18)17歳 香川県綾歌郡岡田村立青年学校本科繰上卒業 佐世保海兵団に入団、海軍航空整備兵 1944(昭和19)18歳 海軍普通科飛行機整備術練習生終了(102期) 高知海軍航空隊に所属 以降、出水海軍航空隊、河和海軍航空隊、高知海軍航空隊 1945(昭和20)19歳 鹿屋海軍航空隊で特攻機を整備し、特攻隊を送り出す 8月15日 終戦 1947(昭和22)21歳 協和農機株式会社(高知)勤務 1950(昭和25)24歳 旧満州の引揚者から「徳国製」の蛇腹式セミイコンタを入手 1951(昭和26)25歳 結婚 1954(昭和29)28歳 高知の「ソニアフォト」入会 1963(昭和38)37歳 慶應義塾大学経済学部通信制課程入学 1974(昭和49)48歳 大阪商工会議所経営指導員 1986(昭和61)60歳 石田実践経営事務所開設、経営コンサルタント 2012(平成24)86歳 7月 ニコンサロンbis大阪で個展 2014(平成26)88歳 4・7月 ニコンサロンbis大阪と新宿で第2・3回目の個展

MORE -

尾形一郎・尾形 優『沖縄彫刻都市』

¥3,740

A5判 並製 160頁(カラー72頁) 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-48-2 C0052 2015年2月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『北海道新聞』2015年3月8日、『西日本新聞』2015年3月22日書評 「沖縄はコンクリートブロックの建築物であふれている。加えて彫刻も。本土には見られない独自の建築潮流を、共に建築家、写真家、現代美術家である夫婦が読み解いた。210点の写真と5つの解説文とにより沖縄戦後史の一面を知ることができる。・・・」 『沖縄タイムス』2015年3月21日書評 「本書を手にして、パラパラッとページをめくると、今も現存する懐かしい建物の風景が現れてくる。沖縄の戦後の風景を彩った花ブロックを多用した建物の数々。団塊の世代に属するボクらの風景と言っても過言ではない。 (中略)読者は、自らの復興の空間を重ねながら、今も現存する懐かしい空間と出会うはずである。」(評・ローゼル川田・水彩画家) ▼概要 沖縄はなぜコンクリートブロックで溢れているのか? 写真210点とエッセイでつづる、建築から見たもうひとつの沖縄戦後史。 アメリカ軍統治下の時代に建てられたコンクリートブロックの建物は、沖縄の風土と軍事的な環境が反映された、彫刻的な民家の建ち並ぶ景観をうみだした。 [目次] 沖縄文化地図 序文 1. アメリカ軍が持ち込んだ軍用物資 スパムとコンクリートブロック コンクリートの島 花ブロック 2. 街のあちこちに出現する抽象彫刻 コンクリートブロックの彫刻 亀甲墓とランドスケープ 3. 憧れのコンクリート住宅 モダニズム建築 外人住宅 4. ハイアートが民家になった 木造建築と沖縄の伝統 木造からスラブヤへ 沖縄モダニズムの誕生 離島への伝播 5. 戦争とアニミズムの記憶、革命とプリミティヴィズムの記憶 沖縄構成主義とロシア構成主義 あとがき 英文要約 街で見られる能勢孝二郎の彫刻 参考文献/奥付 ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 『私たちの「東京の家」』(羽鳥書店、2014年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw

MORE -

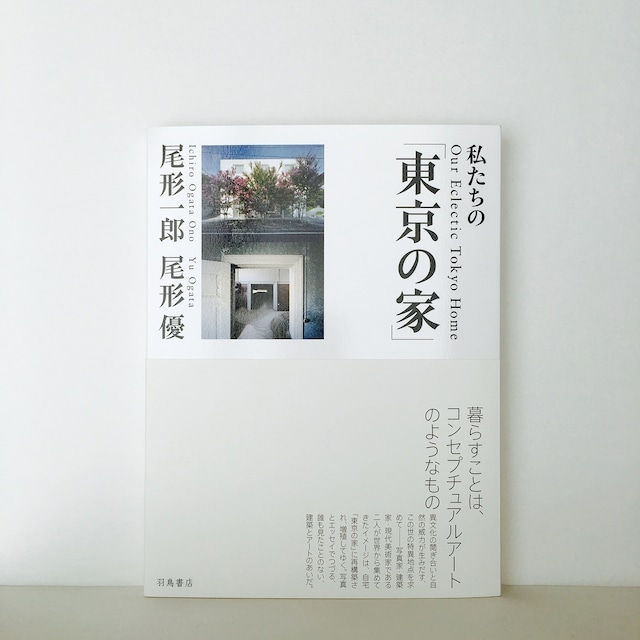

尾形一郎・尾形 優『私たちの「東京の家」』

¥5,940

B5判変型 上製 160頁(カラー80頁) 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-47-6 C1070 2014年9月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 【日英併記】 ▼概要 暮らすことは、コンセプチュアルアートのようなもの 異文化の鬩ぎ合いと自然の威力が生みだす、この世の特異地点を求めて── 写真家・建築家・現代美術家である二人が世界から集めてきたイメージは、自宅「東京の家」に再構築され、増殖してゆく。 写真とエッセイでつづる、誰も見たことのない、建築とアートのあいだ。 生きて変容するアートの記録。 ●「東京の家」に集まる世界のイメージ ・ 噴火に消えた中米グァテマラの首都アンティグア ・ 原始宗教が匂い立つメキシコ教会堂のウルトラバロック ・ 欲望うごめく日本のサムライバロックが織りなす迷宮 ・ ナミビアの砂漠に埋もれた鉱山廃墟のドイツ住宅 ・ 要塞のごとき中国の農家と折衷建築の商店街 ・ ギリシャで見つけた「東京の家」は白い鳩小屋 [目次] 序文 撮影することから私たちの家づくりは始まった グァテマラ──巨大地震の記憶を建築現場に重ねる メキシコ──写真が内包する宇宙を建築に変換する 日本──迷宮を大型プリントで再構築する ナミビア──二人の原風景を一つにする 中国──ディスレクシアの世界を鉄道模型で再現する ギリシャ──「東京の家」を再発見する ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw

MORE -

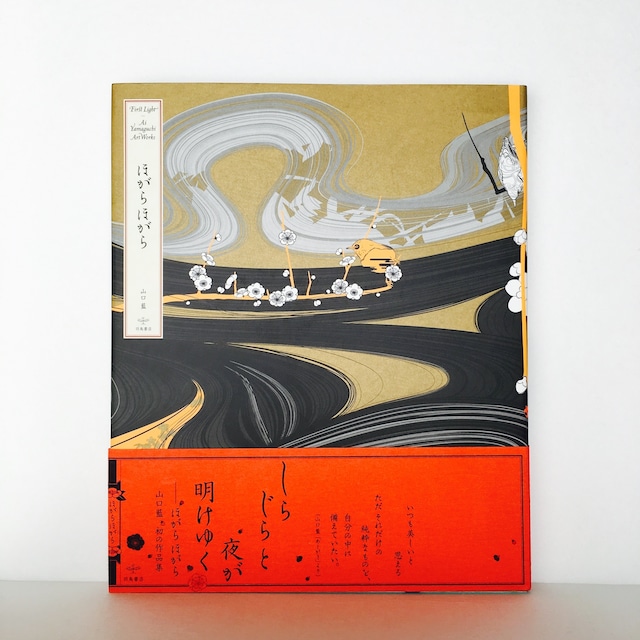

山口藍『ほがらほがら』

¥4,620

A4判変型 上製 136頁 カラー 本体価格 4,200円+税 ISBN 978-4-904702-13-0 C1070 2010年7月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 寄稿:斎藤環 英語・中国語対訳付き 印刷 サンエムカラー 製本 牧製本印刷 【日英中併記】 *特装版 ニニュワークスの取り扱いになります http://www.ninyu.com/ ▼書評・記事 『idea』no.342, 2010年9月号「新刊紹介」 『美術手帖』2010年10月号「新着のアート&カルチャー本から」 *ブログでの紹介 弐代目・青い日記帳 ほがらほがら http://bluediary2.jugem.jp/?eid=2207 *山口藍作品の掲載雑誌 『VOGUE NIPPON』2010年8月号 「アーティスト山口藍が描く、ファッション空想絵図」 ▼概要 しらじらと夜が明けゆく──ほがらほがら 山口藍・初の作品集 1998年のデビューから2010年2月の個展「きゆ」までに発表された作品を多数収録し、これまでの集大成ともいえる作品集。山口藍の中核的な作品である“ふとんキャンバス”に始まり、近年の大型作品である“組立式壁画”など、さまざまな作品形態とその足跡を一覧できる。作家活動のひとつの区切りとして刊行される本書は、山口の魅力を存分に語る、充実の一冊となる。 [目次] “あいだ”へと向かう“まなざし” 斎藤環 山口藍作品(Exhibitions : 1998-2010) 初期展覧会出品作品 かむろ 春に知られる花 笑門来福 Ai Yamaguchi, NEW PAINTINGS ai yamaguchi 後朝 すくうとこ はるのゆくへ OFFICINA ASIA おやすみ Aランチ take art collection 2005 shu uemura boutique, San Francisco, California 2004,2005 SHU UEMURA SKIN PURIFIER art work by ai yamaguchi Fiction@love 山、はるる 花は野にあるように きゆ ほがらほがら 山口藍 作品一覧 山口藍プロフィール ▼プロフィール 山口 藍(やまぐち あい) 1977年東京生まれ。女子美術大学芸術学部工芸科織専攻にて学ぶ。1999年ninyu works結成。江戸の風俗を下敷きに創作した「とうげのお茶や」で遊女として暮らす女の子たちの姿を、独特の支持体を用い、繊細で明解な描線と色面で表現する。 公式HP ニニュワークス http://www.ninyu.com/

MORE -

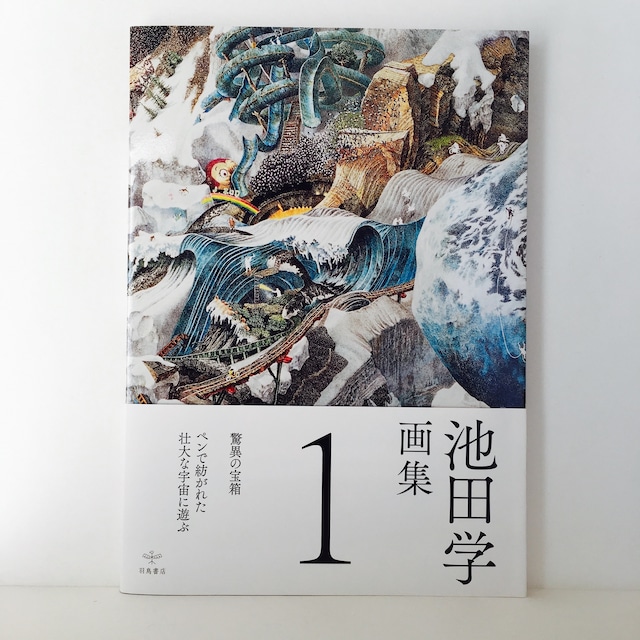

池田学『池田学画集1』

¥4,180