-

山口晃『すゞしろ日記 四』

¥3,960

B5判 並製 184頁(カラー24頁) 本体価格 3,600円+税 ISBN 978-4-904702-92-5 C1071 2025年7月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画第4弾。約7年ぶりとなる4巻目刊行。「UP版すゞしろ日記」をたっぷりといつもの1.5倍にあたる76回分(151~225回+番外編)、「やがて悲しき私的ラジオ生活」(初出『BRUTUS』)、「START はじまり~」(初出『UOMO』)の他、東京パラリンピック公式アートポスター《馬からやヲ射る》原画、ポスターについて綴った作品《当世 壁の落書き 五輪パラ輪》も全編収録し、ボリューム満点の1冊に。 ▼目次 端書き I すゞしろ日記風 やがて悲しき 私的ラジオ生活 当世 壁の落書き 五輪パラ輪 馬からやヲ射る START はじまり~ II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第151回~第225回 あとがき 収録作品一覧 ▼プロフィール 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2018年「Resonating Surfaces」(Daiwa Foun- dation Japan House Gallery、ロンドン)の後、横浜能楽堂、ZENBI-鍵善良房(京都)で個展、2023年にはアーティゾン美術館(東京)で「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」展が開かれた。パブリックアートも多数手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。2019年、NHK大河ドラマ「いだてん 〜東京オリムピック噺〜」のオープニングタイトルバック画を担当、東京2020パラリンピック公式アートポスターを制作するなど、ますます意欲的な創作活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 『すゞしろ日記 参』(羽鳥書店、2018年) 『山口晃 親鸞 全挿画集』(青幻舎、2019年) 『CHRONIQUES D’UN JAPON MERVEILLEUX』 (Les Éditions de la Cerise、フランス、2023年) 『趣都』(講談社、2025年、近刊) 2025年7月7日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記』

¥3,300

★2025年7月の重版分から価格を以下のように改定させていただきます。 本体2,500円→本体3,000円 B5判 並製 160頁 本体価格 3,000円+税 ISBN 978-4-904702-00-0 C1071 2009年7月刊行 ブックデザイン 佐々木由美・岩橋香月(タウハウス) 印刷 サンエムカラー 製本 新生製本 ▼書評・記事 『朝日新聞』2009年8月30日 「人気画家の“うまい”マンガ」[評者]南信長(マンガ解説者) http://book.asahi.com/comic/TKY200909020204.html 『毎日新聞』2009年9月1日(夕刊)「人気画家が漫画エッセー」岸桂子 『読売新聞』2009年9月13日 編集T氏 『神戸新聞』2009年9月27日 「後悔、反省、居直りの日々」文化生活部・新開真理 『公明新聞』2009年10月12日 「注目の出版社から”現代の絵師”の日記」」編集者・小島直樹 〈紹介ブログ〉 弐代目・青い日記帳 ~山口晃「すゞしろ日記」 http://bluediary2.jugem.jp/?eid=1830 フクヘン。 ~山口晃『すゞしろ日記』羽鳥書店刊 http://fukuhen.lammfromm.jp/?p=973 白 の 余 白 ~「すゞしろ日記」山口 晃 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ Zkarohisia bakana Y. ~時折発症するマジメな文体病 http://tadasusu.exblog.jp/11912850/ ▼概要 山口晃のエッセー漫画 月に1度の楽しみがついにまとめて読める。東京大学出版会PR誌『UP』に好評連載中の「UP版すゞしろ日記」の第1回~第50回までを収録。元祖すゞしろ日記〈描き下ろし解説付〉をはじめ、各バージョン──美術手帖版・プリンツ21版・OH!ヤマザキ版・さて、大山崎版──のすゞしろ日記が大集合。白州探訪乃記、アトリエ探訪/仕事場リアル探訪、私的ラジオ生活、大相撲観戦乃記、藝術カフェー乃圖、モーニング25周年表紙原画など、カラー作品も多数おさめる。斗米庵双六には、オリジナル駒とサイコロのおまけ付。 [目次] 端書き Ⅰ 元祖すゞしろ日記 すゞしろ日記 斗米庵双六 ザッツマイウェー すゞしろ日記洋行編 元祖すゞしろ日記 解説 元祖すゞしろ日記洋行編 解説 白州探訪乃記 当世絵かき気質(とうせいえかきかたぎ) 仕事場リアル探訪 アトリエ探訪 美術手帖版すゞしろ日記──光悦についてかけってゆーからかくけど、詳しくないから知らないわよーの巻 仏像の歴史──ブルータス「仏像特集」の為の描きおろし 仏教公伝/慶派台頭 私的ラジオ生活 プリンツ21版すゞしろ日記 Ⅱ UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第1回~第50回 ラグランジュポイント Ⅲ すゞしろ日記大山崎編プラス OH!ヤマザキ版すゞしろ日記 さて、大山崎版すゞしろ日記 人に会う/人と会う2/自転車隊がゆく/鬼くすべ/勝手に大山崎 大相撲観戦乃記──和樂 大相撲特集の為の原画 蕭白エピソード集──藝術新潮 蕭白特集の為の原画 乞食、梅をほころばすの事/蕭白 虹をかけるの事 御使僧 追い返されるの事/探幽ときいてたちたるムカッ腹の事 藝術カフェー乃圖 モーニング25周年表紙原画 作品一覧/作家略歴 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ、群馬県桐生市育ち。1996年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。 会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、個展「山口晃展 今度は武者絵だ!」(練馬区立美術館)。2008年12月から2009年3月にかけては、関西初となる個展「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を開催。近年、活動の幅は多岐にわたり、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線「西早稲田駅」のパブリックアートや、読売新聞ドナルド・キーン著「私と20世紀のクロニクル」の挿絵、三浦しをん著『風が強く吹いている』の装画(単行本・文庫)につづき、2008年9月から始まった五木寛之氏による新聞小説「親鸞」(東京新聞、中日新聞、京都新聞など全国の主要26紙にて連載)でも挿画を担当するなど、幅広い制作活動を展開中。 [作品集] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009) ▼関連書籍 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記 弐』

¥2,420

B5判 並製 136頁(カラー24頁) 本体価格 2,200円+税 ISBN 978-4-904702-43-7 C1071 2013年11月刊行 著者自装 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『読売新聞』2014年1月12日書評 「一話完結全五十回、読めばスカッと憂さも晴れる!(中略)山口晃画伯の“エッセー漫画”が、面白すぎて困ります。(中略)とまあ手放しで絶賛してしまうわけだが、きっとこれも画伯のお人柄のなせるわざに違いありません」(評・平松洋子/エッセイスト) 『すこやか健保』2014年2月号 『美術手帖』2014年3月号 ▼概要 エッセー漫画 待望の第二弾 面白きことも無き世を、面白く! 画家・山口晃の“どーでもいいけど楽しげなこと”満載 各地での個展開催、小林秀雄賞受賞とますます大活躍の画家・山口晃のエッセー漫画第2弾。「UP版すゞしろ日記」第51~100回を中心に、各バージョンもたっぷり。「美術の窓版すゞしろ日記」(美術の窓)、「冷泉 家の起こり」(芸術新潮)、「当世養生訓」「当世夫婦道行」「当世おくの細道」「青春物忘れ」「当世胸算用」(文藝春秋SPECIAL)、「当世お伊勢参り」(産経新聞)、「セザンヌ紀行」(BRUTUS)、「美術手帖版すゞしろ日記②」(美術手帖)、「私的 谷根千マップ」(和楽)、「スターウォーズ 帝国兵半生之記」(朝日新聞)を収録。カラー原画はカラーで再現。 [目次] I すゞしろ日記風 美術の窓版すゞしろ日記 或る日の駄洒落──浮かんじゃったものはしょーがない 冷泉 家の起こり 当世養生訓 お気楽養生/腰はたいせつ/雲古あれこれ… 当世夫婦道行(めをとのみちゆき) 当世胸算用──凡夫死ヲ想フ 当世おくの細道──歌枕 さがしあぐねて 草まくら の巻 青春物忘れ セザンヌ紀行──エクスアンプロヴァンス 行くさ!プロざんす 美術手帖版すゞしろ日記②──利休翁2枚の肖像画のこと 当世お伊勢参り 花より団子/夏越の大祓 私的 谷根千マップ スターウォーズ 帝国兵半生之記 II UP版すゞしろ日記 UP版すゞしろ日記 第51回~第100回 作品一覧 ▼プロフィール 山口 晃(やまぐち あきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2007年、会田誠との二人展「アートで候。会田誠 山口晃展」(上野の森美術館)、2008年には関西初となる「さて、大山崎 山口晃展」(アサヒビール大山崎山荘美術館)を催し、以降、各地で展覧会が開かれている。2012年、メゾンエルメス銀座「望郷 TOKIORE(I)MIX」展。同年11月には平等院養林庵書院に襖絵を奉納し、特別公開された。2013年、地元群馬の県立館林美術館で、「山口晃展 画業ほぼ総──お絵描きから現在まで」を開催。近年、公共広告機構マナー広告「江戸しぐさ」、成田国際空港や東京メトロ副都心線のパブリックアートなどを手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年に刊行した『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。ますます意欲的な創作活動を展開中。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景──本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 2013年11月30日 初版 2013年12月20日 第2刷 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 参』 2018年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

山口晃『すゞしろ日記 参』

¥2,530

B5判 並製 152頁(カラー24頁) 本体価格 2,300円+税 ISBN 978-4-904702-69-7 C1071 2018年2月刊行 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2018年3月18日書評 「(前略)帯の売り文句に「エッセー漫画」とあるけれど、むしろ音楽で言うラップとDJの掛け合いが近い。手書きの譜面と言ってもいい。実験精神に寄せて言えばさしずめ図形楽譜か。(後略)」(評・椹木野衣/美術批評家) 『銀座百点』2018年5月号 「大根もすゞしろと書けば印象は違う。本書も味気ない日常を賑やかす絵日記。」「飄々として狷介とは真逆の人柄。展覧会も押すな押すなの盛況だ。性は清白(すゞしろ)、客はすゞなり。」(評・伊藤豊/銀座 教文館) 『月刊アートコレクターズ』2018年3月号 BOOK GUIDE 『北日本新聞』2018年4月1日「県内書店 注目のコミック」 ▼概要 画家・山口晃のエッセー漫画、第三弾。連載12年を超えた「UP版すゞしろ日記」第101〜150回を中心に、すゞしろ日記風作品を収録。日々の““どーでもいいけど楽しげなこと”を、まるごと一冊に。 【収録作品】「 UP版すゞしろ日記」第101~150回(『UP』)、「当卋 銀座探訪」(『銀座百点』)、「暁斎絵日記風」(『美術手帖』)、「今月の野菜」(NHK 趣味の園芸『やさいの時間』)、「ラヂオの現場 見学記」「私的 愛しのスターウォーズ」「それ行け! オランジュリー パリー美術紀行」(『BRUTUS』)、「姫路城 見学記 ただ今工事中」(『婦人画報』)、「ワンだふるアートワールド」(『SPUR』)。 [目次] 端書き I すゞしろ日記風 当世 銀座探訪 暁斎絵日記風 やさいの時間 ラヂオの現場 見学記 それ行け! オランジュリー パリー美術紀行 姫路城 見学記 ただ今工事中 ワンだふるアートワールド 私的 愛しのスターウォーズ II UP版すゞしろ日記 101〜150回 ▼プロフィール 山口晃(やまぐちあきら) 画家。1969年東京都生まれ。群馬県桐生市育ち。1996年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。近年の主な展覧会に、2011年「Bye Bye Kitty!!!展」(ジャパンソサエティ、NY)、2012年「望郷TOKIORE(I)MIX展」(銀座メゾンエルメス)。2012年から13年にかけて「山口晃展」が3都市を巡回し、地元群馬の県立館林美術館で「山口晃展 画業ほぼ総覧─お絵描きから現在まで」が開催される。2015年から16年にかけては、水戸芸術館現代美術ギャラリー、霧島アートの森、馬の博物館、愛媛県道後地区、ミヅマアートギャラリーで個展が相次いで開かれた。成田国際空港、副都心線西早稲田駅や大分駅のパブリックアート、山梨県富士山世界遺産センターのシンボル絵画を手がける一方、新聞小説や書籍の挿画・装画、CDジャケットなど活動の幅は多岐にわたる。文筆においても、2012年刊行の『ヘンな日本美術史』が第12回小林秀雄賞を受賞。2017年には群馬県桐生市初の藝術大使に就任し、ますます意欲的な活動を展開。 [作品集・著書] 『山口晃作品集』(東京大学出版会、2004年) 『山口晃が描く東京風景─本郷東大界隈』(東京大学出版会、2006年) 『さて、大山崎』(光村推古書院、2009年) 『すゞしろ日記』(羽鳥書店、2009年) 『ヘンな日本美術史』(祥伝社、2012年) 『山口晃 大画面作品集』(青幻舎、2012年) 『日本建築集中講義』藤森照信・山口晃(淡交社、2013年) 『すゞしろ日記 弐』(羽鳥書店、2013年) 『山口晃 前に下がる 下を仰ぐ』(青幻舎、2015年) 『探検!東京国立博物館』藤森照信・山口晃(淡交社、2015年) 2018年2月5日 初版 ▼関連書籍 『すゞしろ日記』 2009年刊行 『すゞしろ日記 弐』 2014年刊行 『すゞしろ日記 四』 2025年刊行

MORE -

桃山邑『河原者のけもの道』

¥2,420

▼書籍概要 B6判変型 並製 400頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-91-8 C0074 2023年6月刊行 装幀 近藤ちはる 野戦攻城の幟の下、自らの手で野外に仮設劇場を建て、35年にわたり芝居をつづけてきた水族館劇場の座長、桃山邑最期のメッセージ。エッセイ、台本のほか、自らを赤裸々に語った8時間インタビューも収録する。 [主要内容] こんなふうに芝居の獣道を歩いてきた(インタビュー) 綯交の世界(エッセイ) おわかれだね/日雇下層労働の変容と山谷玉三郎の死 朱もどろの海の彼方から/ぼくの作劇法―座付き作者の使命 こんな音楽で舞台をいろどってきた 出雲阿國航海記(2022年公演台本) 水族館劇場 上演年表 寄稿:桑田光平・矢吹有鼓・佐藤良明・千代次 ▼著者プロフィール 桃山邑 (ももやま ゆう) 1957年生まれ。現代河原者にして水族館劇場座付作者。若い頃より建築職人として寄せ場を渡り歩く。1980年、曲馬舘最後の旅興行から芝居の獣道へ。1987年、水族館劇場として一座創設。以降35年にわたり寺社境内を漂流しながら人の縁を結んでゆく。2022年10月、銀河の涯へと旅立つ。桃山邑編『水族館劇場のほうへ』(2013年、羽鳥書店)。

MORE -

梅原真『わらうデ』

¥2,530

『わらうデ』刊行記念 梅原真×原研哉トークイベント「デザインは笑い」 2023年8月25日(金) 19:00~20:30 会場 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE *下記サイトよりご予約ください。 https://store.tsite.jp/daikanyama/event/architectural-design/34706-1412290706.html ▼書籍概要 A5判 並製 270頁 オールカラー 本体価格2,300円+税 ISBN 978-4-904702-90-1 C0070 2023年5月刊行 ブックデザイン 梅原デザイン事務所 「デザインは“笑い”です」 高知在住のデザイナー、梅原真の最新刊。オールカラー。 ローカルから世界へ発信するデザイナー梅原真が、43の仕事をショートショート・エッセイで紹介する。 [目次] みてる/良心市/スウェーデン/あきたびじょん/あうんアールグレイ/パリの野本くん/フタガミ/のんでます。/小布施見にマラソン/サトウとカトウ/鶴の湯/しまんと新聞ばっぐ/you no suke/犬も歩けば赤岡町/ゆずの村/ひがしやま/サキホコレ/ないものはない/ジグリフレンズ/いりこのやまくに瀬戸内際/砂浜美術館/マイナス×マイナス/ダニエラ・グレジス/おの肛門科/小布施ッション/マイトイレ14/げんぱつにげんこつ/とんかつソース/くんてきさん/1人より3人/こころのふしぎ/四万十川図鑑/男と女の石鹸/大阪だし/ひのき風呂/みつばち先生/ビッグデータ・とさのかぜ/いのうえ農場/図工・デ/重塑日本風景/B案/しまんと分校/しまんと流域農業 【関連書】 梅原真『ニッポンの風景をつくりなおせ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4873255 梅原真『おいしいデ』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/12014680

MORE -

山本浩二『ミラノの森』

¥2,640

★刊行記念トークイベント★ 第2弾【終了】 出版記念対談「美の真実」 菅谷富夫(大阪中之島美術館館長)×山本浩二(画家) ミラノデザインを通して考える建築・プロダクトの意味と、古典と現代美術を俯瞰することで見えて来る芸術の深奥。広範な知識と経験から日本とヨーロッパ・地中海文明に横たわる美の真実を語り合います。 日時 2023年4月8日(土) 14:30〜16:30(開場14:00) 会場:大阪中之島美術館 1階ホール ・入場券のみ1500円(税込) ・書籍付入場券3700円(税込) 【申込】羽鳥書店 mail@hatorishoten.co.jp (@を半角@に変更してください) *下記HP問合せページからも送信できます。 https://thebase.in/inquiry/hatorishoten-official-ec *大阪中之島美術館 アクセス https://nakka-art.jp/visit/access/ ★刊行記念トークイベント★ 書籍先行発売【終了】 2022年8月12日(金) 19時〜(会場・オンライン同時開催) 会場:銀座 蔦屋書店 BOOK EVENT SPACE 山本浩二(画家)×古谷誠章(建築家) https://store.tsite.jp/ginza/event/architectural-design/27605-1241110704.html ▼書籍概要 四六判 上製 242頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-88-8 C0095 2022年9月刊行 ブックデザイン 白井敬尚形成事務所 ミラノの森──ミラノの街では、通りに⾯した建物の⾨扉は5mもの⾼さがあり、さまざまな時代のデザインが施され、扉の奥には鬱蒼とした森が広がっている。その奥深さはまた、⼈であり、歴史でもある。 ミラノの通り名がつけられた10 の章からなる、画家のエッセイ。ミラノを拠点に活躍する著者が、⽼舗画廊や書店とどう関係を築き上げていったか、また、その中で出会ったかけがえのない⼈々との交流を、⽂化的・歴史的背景を細やかに探りながら、澄明な⽂章でつづる。 ▼目次 サンタ・マリア・フルコリーナ通り Via Santa Maria Fulcorina ── ブルーノ・ダネーゼとジャクリーヌ・ヴォドツ チョヴァッソ通り Via Ciovasso ── 指揮者カルロ・マリア・ジュリーニと建築家フランチェスコ・ジュリーニ ヴェネツィア門 Porta Venezia ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(1) マンゾーニ通り Via Manzoni ── ナヴィリオ画廊とレナート・カルダッツォ ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレII世 Galleria Vittorio Emanuele II ── ボッカ書店と、社主ジャコモ・ロデッティ ピアーヴェ通り Viale Piave ── 路面電車(トラム)9番の並木道 ラッザーロ・パラッツィ通り Via Lazzaro Palazzi ── 編集者ジェラルド・マストゥルッロ ヴィスコンティ・ディ・モドローネ通り Via Uberto Visconti di Modrone ── 映画監督ルキーノ・ヴィスコンティとジャン・ガレアッツォ・ヴィスコンティ ブエノス・アイレス大通り 2番地 Corso Buenos Aires 2 ── ギャラリスト マッテオ・ロレンツェッリ(2) ガリバルディ通り Corso Garibaldi ── ファッションデザイナー ナンニ・ストラーダ ▼著者プロフィール 山本浩二(やまもと こうじ) 画家 1951年生まれ。日本における抽象画の代表的作家の一人で、イタリア・ミラノを拠点に国際的に活躍する。2011年、内田樹氏の合気道場「凱風館」の能舞台に、抽象画による「老松」を制作し話題となる。ミラノでは、ボッカ書店に天井壁画を常設し、詩画集・随筆を出版、ロレンツェッリ・アルテで個展を開催。日本でも、銀座・永井画廊を中心に各地で活動。 画集『もうひとつの自然×生きている老松』 https://www.hatorishoten.co.jp/items/4874155

MORE -

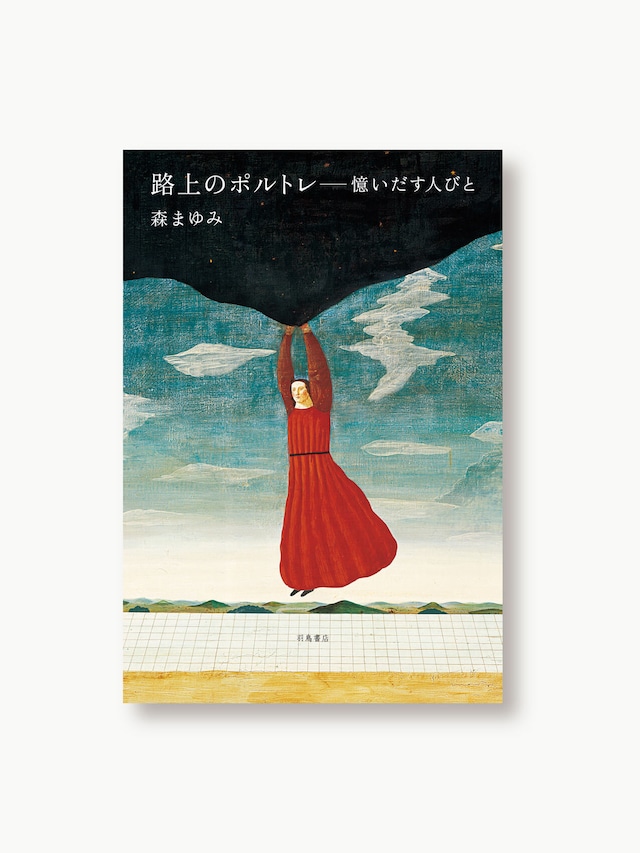

森まゆみ『路上のポルトレ── 憶いだす人びと』

¥2,420

四六判 上製 336頁 本体価格2,200円+税 ISBN 978-4-904702-83-3 C0095 2020年11月下旬刊行 編集:南陀楼綾繁 カバー画:有元利夫 ブックデザイン:大西隆介(direction Q) ▶︎概要 忘れ得ぬ人の記憶をたなごころですくい、 そっと温めるように書いておきたい── 地域雑誌『谷中・根津・千駄木』から出発し、評伝をはじめ多彩な活動を続けてきた著者が出会った人びとを回想するエッセイ集成。 作家、思想家、詩人、映画監督、芸人、そして市井に生きる人……。およそ100人が織りなす星座のような人間模様。 ▶︎目次 はじめに Ⅰ こぼれ落ちる記憶 もう一人のモリマユミ ──西井一夫 朝の電話 ──藤田省三ほか アメリカのセイゴさん 羽黒洞のおやじさん ──木村東介 ひらひらした指 震災でおもいだしたこと ──吉村昭 衿子さんの家で ──岸田衿子 センチメンタル・ジャーニー ──目賀田先生 狐につままれた話 本郷の畸人のこと ──品川力 「根津の甚八」伝説 いっそままよのボンカレー ──岡本文弥 大地堂の一筆 ──浅田良助 故郷忘じがたし ──沈壽官 海の切れはし ──森家の人びと 谷中墓地で会った方たち ──萩原延壽ほか 背中を流す バーの止まり木 ──種村季弘 Ⅱ 町で出会った人 木下順二さんのこと 谷中で戦争を語りつぐ会 弥生町の青木誠さん 町の兄い 岩崎寛彌さんのこと 建築史・門前の小僧 ──村松貞次郎ほか 元倉眞琴さんのこと 宇沢弘文先生の最後の言葉 横浜のお兄さん 北澤猛 サイデンステッカー先生の不忍池 解剖坂のKさん ゆっくり知りあう ──小林顕一 高田爬虫類研究所 ──高田栄一 やっぱりオモシロイ平岡正明 集まってきた本たち なくなったお店三つ(泰平軒、鳥ぎん、蛇の目寿司) 母の日によせて ヤマサキという人 ──山﨑範子 Ⅲ 陰になり ひなたになり 粕谷一希さんの支え 鶴見俊輔さんの遺言 温かい手のやわらかさ ──瀬戸内寂聴師 杉浦明平さんに聞く 風太郎大人との至福の時間 ──山田風太郎 『彷書月刊』のあの頃 ──田村治芳ほか すゞやかな文人 ──高田宏 倉本四郎の庭 きっとですよ ──大村彦次郎 信濃追分を愛した人 ──近藤富枝 花のような人 ──木村由花 Ⅳ 出会うことの幸福 上を向いて歩こう ──永六輔 活字遊びと恋の転々 ──岡本文弥 吉原に愛された人 ──吉村平吉 自主独立農民 佐藤忠吉 阪神間のお嬢さま ──脇田晴子 河合隼雄長官の冗談 わたしの知ってる矢川澄子さん 黒岩比佐子さんを惜しむ 旅の仕方を教わった人 ──紅山雪夫 古い友だち 佐藤真 同僚教員の村木良彦さん ゆふいん文化・記録映画祭 ──土本典昭ほか neoneo坐で会った萩野靖乃さん 松井秀喜選手とちょっとだけ立ち話 ジュリーのいた日々 ──沢田研二 樹木希林さんとの接近遭遇 九代目市川團十郎丈のギャラン バングラディシュのマクブールさん 北上へ行ったジョン君 中村哲さんのたたずまい わたしの病気を発見してくれた人 ──原田永之助 おわりに 初出一覧 人名索引 ▶︎著者プロフィール 森まゆみ 1954 年東京生まれ。作家。大学卒業後、PR 会社、出版社を経て、1984 年に仲間と地域雑誌『谷中・根津・千駄木』を創刊、2009 年の終刊まで編集人を務めた。 歴史的建造物の保存活動にも取り組み、日本建築学会文化賞、サントリー地域文化賞を受賞。 『鷗外の坂』で芸術選奨文部大臣新人賞、『「即興詩人」のイタリア』でJTB 紀行文学大賞、『「青鞜」の冒険』で紫式部文学賞を受賞。他の著書に『彰義隊遺聞』『暗い時代の人々』『子規の音』など。

MORE -

長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』

¥3,080

四六判 上製 312頁 本体価格2,800円+税 ISBN 978-4-904702-79-6 C1032 2019年11月刊行 ブックデザイン:原研哉+稲垣小雪 ▶︎概要 自由な思惟のエッセンス 2017年1月から2019年3月まで羽鳥書店Webで連載された「憲法学の虫眼鏡」(第一部に収録)を中心に、書下ろしを含め、『UP』連載「法の森から」など35篇を収録した最新エッセイ集。憲法学者のヴィヴィッドな思索に触れる。 ▶︎目次 はしがき 第一部 憲法学の虫眼鏡 1 森林法違憲判決 2 法律の誠実な執行 3 カール・シュミット『政治的ロマン主義』 4 ThickかThinか 5 緊急事態に予めどこまで備えるべきなのか 6 有権解釈とは何なのか 7 八月革命の「革命」性 8 内閣による自由な解散権? 9 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 10 英語で原稿を書く 11 プロイセン憲法争議 12 「ユダヤ的国家」万歳 13 適切な距離のとり方について 14 最悪の政治体制、民主主義 15 意思と理由 16 ポワッソンのパラドックス 17 法人は実在するか? それを問うことに意味はあるか? 18 統治権力の自己目的化と濫用 19 クリスティン・コースガードの手続的正義 20 相互授権の可能性? 第二部 法の森から 1 ルソーのloiは法律か? 2 戦う合衆国大統領 3 フランソワ・ミッテラン暗殺未遂事件 4 英米型刑事司法の生成 5 フォークランド諸島 一九八二年五月二五日 6 巡洋艦ベルグラーノ撃沈 一九八二年五月二日 7 バーリンの見た日本 8 国際紛争を解決する手段としての戦争 9 アメリカがフィリピンで学んだこと 第三部 比較できないこと 1 比較できないこと 2 サリンジャーと出会う 3 人としていかに生きるか──カズオ・イシグロの世界 4 自己欺瞞と偽善の間──「狂気の皇帝」カリグラ 5 奥平康弘『萬世一系の研究(上)』解説 6 変えるべきか変えざるべきか ▶︎著者プロフィール 長谷部恭男 (はせべやすお) 1956年広島生まれ。早稲田大学大学院法務研究科教授。 [主要著書]『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』(日本評論社、1991)、『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999)、『憲法と平和を問いなおす』(ちくま新書、2004)、『憲法とは何か』(岩波新書、2006)、『Interactive憲法』 『続・Interactive憲法』(有斐閣、2006、2011)、『憲法の境界』(羽鳥書店、2009)、『憲法入門』(羽鳥書店、2010)、『憲法のimagination』(羽鳥書店、2010)、『憲法の理性 増補新装版』(東京大学出版会、2016)、『憲法の論理』(有斐閣、2017)、『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論 増補新装版』(東京大学出版会、2018)、『憲法 第七版』(新世社、2018)、『憲法の良識──「国のかたち」を壊さない仕組み』(朝日新書、2018)

MORE -

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』

¥2,200

四六判 並製 208頁 本体価格2,000円+税 ISBN 978-4-904702-78-9 C0095 2019年10月刊行 イラスト:なかむらるみ ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 再生から創生へ、300人の集落には、笑顔とパワーが弾ける リーダーの豊重哲郎さんを中心に、行政に頼らない地域再生を果たし、全国から注目される鹿児島県鹿屋市柳谷(やなぎだに)集落、通称やねだん。元TVキャスター(現九州大学理事)の著者が、アイデアと工夫、結束力あふれる集落の人びとを表情豊かに綴る。山縣がディレクターを務めたドキュメンタリー番組「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」(南日本放送)は、ギャラクシー賞テレビ部門選奨、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞、など数々の賞を受賞。 ▶︎主要目次 プロローグ やねだんの地域再生はこう始まった 年々増える自主財源 全世帯にボーナス! 豊重さん、なぜそんなにがんばるのですか? 逆境からつかんだ“感動”の手法 やねだんの新しい風 アーティストがやってきた! すべてを分かち合う集落 ドキュメンタリー番組『やねだん』に込めた思い 国境も越えて広がった連帯 取材できない 奇跡は手の届くところに あとがき やねだん再生と取材の年譜 【コラム】 手づくり〈わくわく運動遊園〉の完成 ヒット商品〈焼酎やねだん〉を生み出した畑 自治公民館長・豊重哲郎さんの履歴書 集落を象徴する〈焼酎やねだん〉 第1号の移住アーティスト 人生初めての似顔絵 おちゃめな中尾ミエさん 海をわたった“やねだん” 広がる韓国との交流 ▶︎著者プロフィール 山縣由美子(やまがた ゆみこ) 九州大学理事。元TVキャスター。1981年九州大学文学部を卒業後、南日本放送にアナウンサーとして入社。「MBC6時こちら報道」で鹿児島初の女性ニュースキャスターとなる。1989年フリーとなり、NHK福岡放送局やFBS福岡放送でキャスターに。1997年南日本放送に復帰。キャスター業とドキュメンタリー番組制作を続け、「小さな町の大きな挑戦~ダイオキシンと向き合った川辺町の6年~」で文化庁芸術祭賞など、「やねだん~人口300人、ボーナスが出る集落~」で早稲田ジャーナリズム大賞など様々な賞を受賞。2014年10月、九州大学理事に就任。大学と社会をつなぐスポークスパーソンの役割を担い、広報改革などを指揮。 ▶︎柳谷集落(やねだん)公式サイト http://www.yanedan.com/ ▶︎MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』DVD販売 DVD単品 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 書籍とのセット販売 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875741

MORE -

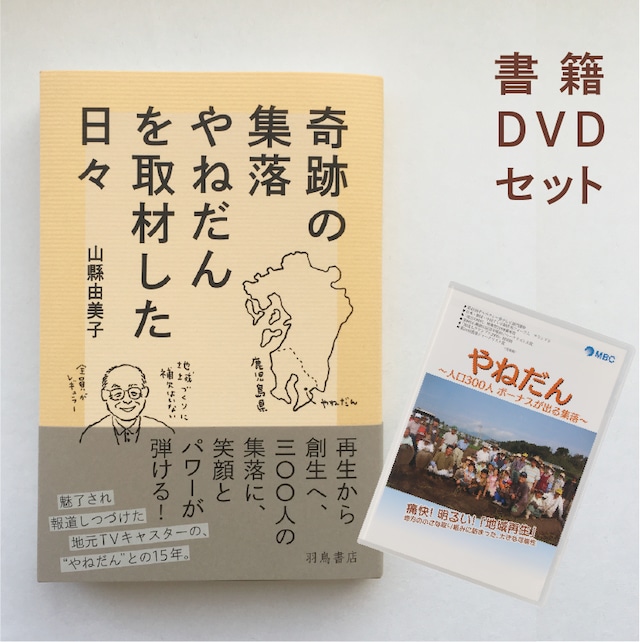

やねだん 書籍&DVDセット

¥5,200

山縣由美子『奇跡の集落やねだんを取材した日々』(書籍)税込2,200円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23638458 MBC南日本放送『やねだん 〜人口300人、ボーナスが出る集落〜』(DVD)税込3,000円 http://www.hatorishoten.co.jp/items/23875251 *DVDは単品の場合に送料200円をいただきますが、セットの場合は、送料無料です。

MORE -

工藤庸子『女たちの声』

¥2,640

B6判 上製 200頁 本体価格2,400円+税 ISBN 978-4-904702-77-2 C0095 2019年6月刊行 ブックデザイン:小川順子 ▶︎概要 〈言語環境〉に潜む、性差の力学を問う。スタール夫人、ラーエル・ファルンハーゲン、ハンナ・アレント、ボーヴォワール、マルグリット・デュラス、コレット、ヴァージニア・ウルフ──。羽鳥書店HPで連載された「人文学の遠めがね」15編と、書下ろし100枚、「〈声〉と〈書くこと〉をめぐって」を収録。 工藤庸子 字幕監修 映画『コレット』5月17日より全国ロードショー *コレット『シェリ』『シェリの最後』『牝猫』(岩波文庫、工藤庸子訳)が復刊! https://colette-movie.jp/ ▶︎目次 人文学の遠めがね I ベンジャミン・フランクリンの恋文 その一 II ベンジャミン・フランクリンの恋文 その二(KYのメモ) III 二本のネクタイ あるいは男女格差について Ⅳ 性差のゆらぎ Ⅴ 両性具有──排除的分類ではなく VI わたしたちの社会的アイデンティティを剥奪しないでください──選択的夫婦別姓 VII 女たちの声 VIII 続・女たちの声──六七年の記憶 IX 「性愛」と「おっぱい」 X 元祖は皇帝ナポレオン? XI 大江健三郎と女性(一)── contemporaineであるということ XII 大江健三郎と女性(二)── 政治少年のéjaculation XIII 大江健三郎と女性(三)──「全小説」とfictionとしての「小説家」 XⅣ 女のエクリチュール XⅤ ゼラニウムの微かに淫靡な匂い──続・女のエクリチュール 〈声〉と〈書くこと〉をめぐって──デリダ/スタール夫人/アレント 何を、どんなふうに語ればよいのか…… 〈女のエクリチュール〉とは?──デュラスの方へ 〈エクリチュール〉は女?──デリダの〈尖筆〉とフローベールの手紙 サロンの会話とスタール夫人の〈声〉──〈公共圏/親密圏〉の二元論に抗して (Auto)biography を書く──アレント『ラーエル・ファルンファーゲン』 アレントの〈言論(スピーチ)〉とは?──『人間の条件』 「あとがき」にかえて ▶︎プロフィール 工藤庸子(くどうようこ) フランス文学、ヨーロッパ地域文化研究。東京大学名誉教授。著書に、『ヨーロッパ文明批判序説──植民地・共和国・オリエンタリズム』『近代ヨーロッパ宗教文化論──姦通小説・ナポレオン法典・政教分離』『評伝 スタール夫人と近代ヨーロッパ──フランス革命とナポレオン独裁を生きぬいた自由主義の母』(いずれも東京大学出版会)、『政治に口出しする女はお嫌いですか?──スタール夫人の言論vs.ナポレオンの独裁』(勁草書房)。訳書に、『いま読むペロー「昔話」』訳・解説(羽鳥書店)、コレット『シェリ』(岩波文庫)。編著に『論集 蓮實重彥』(羽鳥書店)、共著に『〈淫靡さ〉について』(蓮實重彥、羽鳥書店)。他、多数。 ▶︎担当者より http://www.hatorishoten-articles.com/hatoripress-news/6340884 ▶︎他のオンラインストアでご購入の方 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784904702772

MORE -

岡口基一『裁判官は劣化しているのか』

¥1,980

四六判 並製 168頁 本体1,800円+税 ISBN 978-4-904702-74-1 ブックデザイン:小川順子 装画:鈴木ゴウ ▶︎パブリシティ 『週刊プレイボーイ』2019年3月18日(no.13)「"本"人襲撃 BOOK」 『週刊文春』2019年4月25日号 評者:唐澤貴洋(弁護士) 「少数者の権利が多数決の専横から守られる社会であるために、司法制度がどうあるべきか、我々は考えていく必要があるはずだ。著者の情報発信が今必要とされている。」 https://bunshun.jp/articles/-/11561 『週刊ポスト』2019年4月26日号 評者:岩瀬達哉(ノンフィクション作家) 「岡口基一判事が綴る裁判所の統制と萎縮」 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190420-00000015-pseven-life 『ハイローヤー』2019年6月号 ブックレビュー 「日本の裁判所について、この上なく真面目に論じた本である」「法曹を目指す者としては、要件事実の入門書としても読める」 『月刊税理』2019年5月号 ブックレビュー 『AERA』2019年5月20日号 評者:野上由人(リブロ) 「裁判官教育制度の問題点をするどく指摘」 『月刊税理』2019年6月号 岡口基一「ゼロからマスターする要件事実」第42回「裁判官は劣化しているのか」 『法学セミナー』2019年7月号 新刊ガイド 「司法を愛するがゆえのダメ出し」 ▶︎レビュー https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214068935542044&set=a.4454305320370&type=3 http://www.fben.jp/bookcolumn/2019/03/post_5717.html https://ameblo.jp/ivorygrin/entry-12444212490.html ▶︎概要 裁判所の内部で何が起こっているのか? 現役判事による異色のエッセイ。裁判官の「智」を支えるシステムを、自らの経験をもとに解説。国民が知るべき裁判所・裁判官の世界を分かりやすく紹介する。 ▶︎目次 プロローグ 1章 思い出話を通じて昔の裁判所を知ろう 寺子屋と要件事実マニュアル/25年前の裁判所/対照的であった東京地裁と1人支部/ホームページと要件事実マニュアル/刑事裁判官から家事裁判官へ/人気サイトの閉鎖の理由/基督において一つになる 2章 昔の裁判官の「智」を支えたシステムを知ろう 請求権の物語/主張しなければ負けというルール/学界と実務界との間にある「ものすごく深い溝」/「智」の結集/ガラパゴス要件事実/司法研修所の要件事実/要件事実教育 3章 裁判官を劣化させる要因を知ろう 裁判官の劣化が疑われている/飲みニケーションの消滅/旧様式判決から新様式判決へ/「要件事実」教育/議論が苦手なコピペ裁判官/ハマキョウレックス判決の衝撃/ようやく動き出した裁判所当局 4章 裁判官を劣化させない方策を考えよう 全てを背負わされた裁判長/何も教わっていない裁判官もいる/司法修習中に勉強しておくしかない/司法の本質論・役割論を裁判官に理解させる あとがき ▶︎著者プロフィール 岡口基一(おかぐち きいち) 1966年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。東京地方裁判所知的財産権部特例判事補、福岡地方裁判所行橋支部判事を経て、現在、東京高等裁判所判事。 著書に、『要件事実入門』(創耕舎、2014年)、『民事訴訟マニュアル──書式のポイントと実務 第2版(上下)』(ぎょうせい、2015年)、『要件事実問題集[第4版]』(商事法務、2016年)、『要件事実マニュアル 第5版 全5巻』(ぎょうせい、2016-2017年) 、『裁判官! 当職そこが知りたかったのです。──民事訴訟がはかどる本』(中村真との共著、学陽書房、2017年)、『要件事実入門(初級者編) 第2版』(創耕舎、2018年)。

MORE -

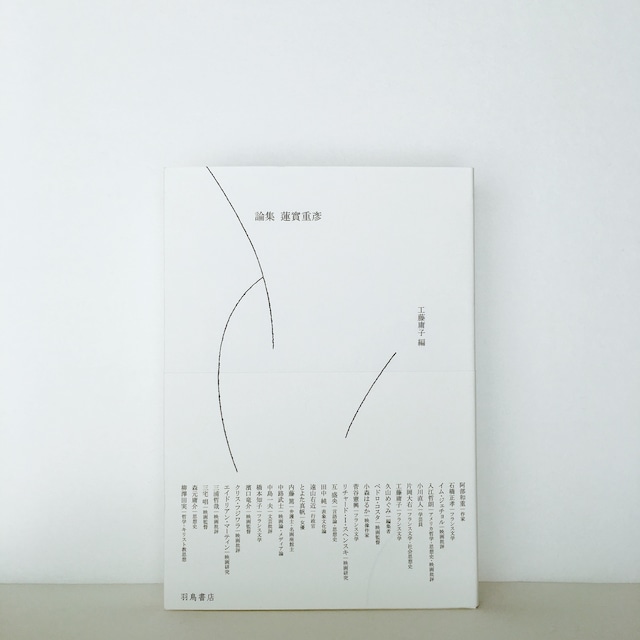

工藤庸子[編]『論集 蓮實重彦』

¥5,940

A5判 上製 640頁 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-61-1 C0095 2016年7月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『TARZAN』2016年8月11日号 「グレイストーク書店のレコメン棚トーク」今号の4冊 http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-08-08 ▼概要 束になってかかってみました。 『監督 小津安二郎』、『「ボヴァリー夫人」論』、『伯爵夫人』の著者は何者なのか? 27名の「非嫡出子」による蓮實重彦論。 *特別収録 蓮實重彦「姦婦と佩剣──十九世紀フランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき」(『新潮』2014年8月号) [目次] 姦婦と佩剣──十九世紀のフランス小説『ボヴァリー夫人』を二十一世紀に論じ終えた老齢の批評家の、日本語によるとりとめもないつぶやき 蓮實重彦 ボヴァリー夫人のことなどお話させていただきます──蓮實重彦先生へ 工藤庸子 『「ボヴァリー夫人」論』では思い切り贅沢をさせていただきました──工藤庸子さんへの返信 蓮實重彦 I 義兄弟の肖像──『帝国の陰謀』とその周辺をめぐって 田中 純(表象文化論) Sign‘O’the Times――『伯爵夫人』を読む 阿部和重(作家) 批評と贅沢──『「ボヴァリー夫人」論』をめぐって 菅谷憲興(フランス文学) 「二次創作」に抗する「二次創作」──蓮實重彦『「ボヴァリー夫人」論』の「序章 読むことのはじまりに向けて」と「I 散文と歴史」を読む 石橋正孝(フランス文学) A comme art, et ...──Aはart(芸術)のA、そして…… 橋本知子(フランス文学) 塵の教え──フィクションに関するとりとめない註記 森元庸介(思想史) さらなる「運動の擁護」へ 柳澤田実(哲学・キリスト教思想) 批評家とは誰か──蓮實重彦と中村光夫 中島一夫(文芸批評) 蓮實重彦のイマージュ、反イマージュの蓮實重彦──「魂の唯物論的擁護」とは何か 互 盛央(言語論・思想史) 「昨日」の翌朝に、「アカルイミライ」の約束もなく──蓮實重彦による「文学史」と「映画史」 片岡大右(フランス文学・社会思想史) II 蓮實教授との三時間、日本の列車の車中にて ペドロ・コスタ(映画監督) 映画からこぼれ落ちそうになる男 三浦哲哉(映画批評) 『監督 小津安二郎』の批評的事件 クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) 犯し犯される関係の破棄──曽根中生・蓮實重彦・日活ロマンポルノ 久山めぐみ(編集者) 見ることを与えられて──蓮實重彦への讃辞 エイドリアン・マーティン(映画研究) メディア化する映画──一九二〇/一九三〇年代から二〇〇〇/二〇一〇年代へ 中路武士(映画論・メディア論) 蓮實について リチャード・I・スヘンスキ(映画研究) 抽象化に対抗して──蓮實重彦の映画批評 イム・ジェチョル(映画批評) シネマとアメリカ──蓮實重彦のふたつの顔 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評) III 遭遇と動揺 濱口竜介(映画監督) 胸の高鳴りをおさえながら 三宅 唱(映画監督) 眼差しに導かれて 小森はるか(映像作家) 私は如何にして心配するのをやめて「ハスミ・シゲヒコ」の影響を脱したか 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 恩師 蓮實先生 遠山右近(行政官) 不実なる誘いにのって 小川直人(学芸員) 蓮實のおじちゃま とよた真帆(女優) 『伯爵夫人』とその著者を論じるための権力論素描──編者あとがき 工藤庸子 蓮實重彦 著書目録 *執筆者(50音順) 阿部和重(作家) 石橋正孝(フランス文学/立教大学) イム・ジェチョル(映画批評) 入江哲朗(アメリカ哲学・思想史・映画批評/東京大学大学院) 小川直人(学芸員/せんだいメディアテーク) 片岡大右(フランス文学・社会思想史/東京大学) 工藤庸子(フランス文学) 久山めぐみ(編集者/文遊社) ペドロ・コスタ(映画監督) 小森はるか(映像作家) 菅谷憲興(フランス文学/立教大学) リチャード・I・スヘンスキ(映画研究/バード大学) 互 盛央(言語論・思想史/講談社) 田中 純(表象文化論/東京大学) 遠山右近(行政官) とよた真帆(女優) 内藤 篤(弁護士・名画座館主) 中路武士(映画論・メディア論/鹿児島大学) 中島一夫(文芸批評/近畿大学) 橋本知子(フランス文学/京都女子大学) 濱口竜介(映画監督) クリス・フジワラ(映画批評・プログラマー) エイドリアン・マーティン(映画研究) 三浦哲哉(映画批評/青山学院大学) 三宅 唱(映画監督) 森元庸介(思想史/東京大学) 柳澤田実(哲学・キリスト教思想/関西学院大学) ▼関連書 蓮實重彦 『「ボヴァリー夫人」拾遺』 工藤庸子 訳・解説 『いま読むペロー「昔話」』 田中純 『過去に触れる』 内藤篤『円山町瀬戸際日誌』

MORE -

尾形一郎・尾形 優『沖縄彫刻都市』

¥3,740

A5判 並製 160頁(カラー72頁) 本体価格 3,400円+税 ISBN 978-4-904702-48-2 C0052 2015年2月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『北海道新聞』2015年3月8日、『西日本新聞』2015年3月22日書評 「沖縄はコンクリートブロックの建築物であふれている。加えて彫刻も。本土には見られない独自の建築潮流を、共に建築家、写真家、現代美術家である夫婦が読み解いた。210点の写真と5つの解説文とにより沖縄戦後史の一面を知ることができる。・・・」 『沖縄タイムス』2015年3月21日書評 「本書を手にして、パラパラッとページをめくると、今も現存する懐かしい建物の風景が現れてくる。沖縄の戦後の風景を彩った花ブロックを多用した建物の数々。団塊の世代に属するボクらの風景と言っても過言ではない。 (中略)読者は、自らの復興の空間を重ねながら、今も現存する懐かしい空間と出会うはずである。」(評・ローゼル川田・水彩画家) ▼概要 沖縄はなぜコンクリートブロックで溢れているのか? 写真210点とエッセイでつづる、建築から見たもうひとつの沖縄戦後史。 アメリカ軍統治下の時代に建てられたコンクリートブロックの建物は、沖縄の風土と軍事的な環境が反映された、彫刻的な民家の建ち並ぶ景観をうみだした。 [目次] 沖縄文化地図 序文 1. アメリカ軍が持ち込んだ軍用物資 スパムとコンクリートブロック コンクリートの島 花ブロック 2. 街のあちこちに出現する抽象彫刻 コンクリートブロックの彫刻 亀甲墓とランドスケープ 3. 憧れのコンクリート住宅 モダニズム建築 外人住宅 4. ハイアートが民家になった 木造建築と沖縄の伝統 木造からスラブヤへ 沖縄モダニズムの誕生 離島への伝播 5. 戦争とアニミズムの記憶、革命とプリミティヴィズムの記憶 沖縄構成主義とロシア構成主義 あとがき 英文要約 街で見られる能勢孝二郎の彫刻 参考文献/奥付 ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 『私たちの「東京の家」』(羽鳥書店、2014年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw

MORE -

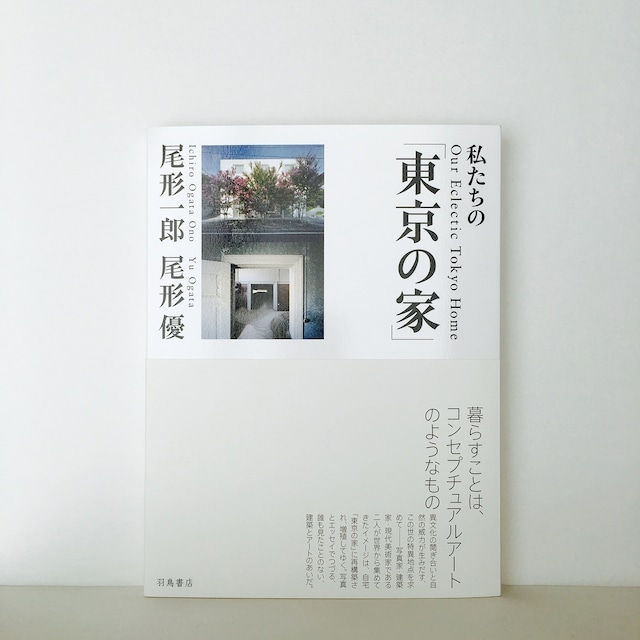

尾形一郎・尾形 優『私たちの「東京の家」』

¥5,940

B5判変型 上製 160頁(カラー80頁) 本体価格 5,400円+税 ISBN 978-4-904702-47-6 C1070 2014年9月刊行 ブックデザイン 原 研哉+大橋香菜子 【日英併記】 ▼概要 暮らすことは、コンセプチュアルアートのようなもの 異文化の鬩ぎ合いと自然の威力が生みだす、この世の特異地点を求めて── 写真家・建築家・現代美術家である二人が世界から集めてきたイメージは、自宅「東京の家」に再構築され、増殖してゆく。 写真とエッセイでつづる、誰も見たことのない、建築とアートのあいだ。 生きて変容するアートの記録。 ●「東京の家」に集まる世界のイメージ ・ 噴火に消えた中米グァテマラの首都アンティグア ・ 原始宗教が匂い立つメキシコ教会堂のウルトラバロック ・ 欲望うごめく日本のサムライバロックが織りなす迷宮 ・ ナミビアの砂漠に埋もれた鉱山廃墟のドイツ住宅 ・ 要塞のごとき中国の農家と折衷建築の商店街 ・ ギリシャで見つけた「東京の家」は白い鳩小屋 [目次] 序文 撮影することから私たちの家づくりは始まった グァテマラ──巨大地震の記憶を建築現場に重ねる メキシコ──写真が内包する宇宙を建築に変換する 日本──迷宮を大型プリントで再構築する ナミビア──二人の原風景を一つにする 中国──ディスレクシアの世界を鉄道模型で再現する ギリシャ──「東京の家」を再発見する ▼プロフィール 尾形一郎 京都生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科建築計画修了。 尾形 優 東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。 [主な写真集・著書] 『HOUSE』(フォイル、2009年) 『極彩色メキシコ巡礼』(晶文社、2001年)[以下、小野一郎] 『MEXICO: BAROQUE』『MEXICO: HOTELS』『MEXICO: ICONS』(アスペクト、2000年) 『Divine Excess』(Chronicle Books、1996年) 『ウルトラバロック』(新潮社、1995年) 公式HP http://yoioo.com/ YouTube: ogata museum https://www.youtube.com/channel/UCwGwwfnxTTRoQ48E1swXMDw

MORE -

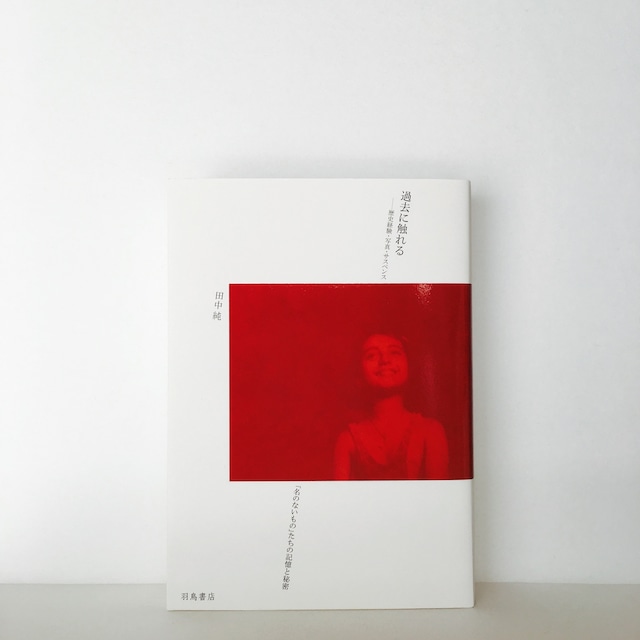

田中純『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』

¥5,500

A5判 並製 620頁 本体価格 5,000円+税 ISBN 978-4-904702-60-4 C3010 2016年4月刊行 ブックデザイン 原研哉+大橋香菜子 ▼書評・記事 『美術手帖』2016年7月号 『図書新聞』2016年7月23日号 上半期読書アンケート http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-07-22 『ハヤカワ ミステリ マガジン』2016年9月号「ミステリ サイド ウエイ」 『Book Club Kai News Letter』2016 summer (VOl. 102) ▼概要 「名のないもの」たちの記憶と秘密。 歴史的想像力が極度の緊張を持って過去に向かうとき、いまだ決定されていない未来がたちあがる。 歴史経験の現場で、思考の襞をたどる── 堀田善衞、宮沢賢治、橋川文三、松重美人、畠山直哉、牛腸茂雄、多木浩二、ヨーハン・ホイジンガ、アビ・ヴァールブルク、ジルベール・クラヴェル、ダニエル・リベスキンド、W・G・ゼーバルト、ヴァルター・ベンヤミン、ロラン・バルト、ジョルジュ・ディディ=ユベルマン 「過去に触れる」という「歴史経験」を探究するエッセイ集成。とりわけ写真を通した過去との接触という出来事に着目して、小説家、詩人、思想家、建築家、美術史家、文学者、写真家たちの具体的な歴史経験から「過去に触れる」瞬間を描きだす。また、その経験を伝達する歴史叙述のあり方を「サスペンス」の原理のうちに見出し、本書の探究もまた、サスペンスの様相を呈したスリリングな展開をみせる。「過去に触れる」旅の果てに見えてくる、歴史および写真における「希望」とは何か。書下しを含めた19本のエッセイでつむぐ。図版127点収録。 [主要目次] はじめに 序 危機の時間、二〇一一年三月 第1章 歴史の無気味さ──堀田善衞『方丈記私記』 第2章 鳥のさえずり──震災と宮沢賢治ボット 第3章 渚にて──「トポフィリ──夢想の空間」展に寄せて 第4章 希望の寓意──「パンドラの匣」と「歴史の天使」 I 歴史の経験 第1章 過去に触れる──歴史経験の諸相 第2章 アーシアを探して──アーカイヴの旅 第3章 半存在という種族──橋川文三と「歴史」 第4章 いまだ生まれざるものの痕跡──ダニエル・リベスキンドとユダヤ的伝統の経験 II 極限状況下の写真 第1章 剥ぎ取られたイメージ──アウシュヴィッツ=ビルケナウ訪問記 第2章 歴史の症候──ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『イメージ、それでもなお』 第3章 イメージのパラタクシス──一九四五年八月六日広島、松重美人の写真 III 歴史叙述のサスペンス 第1章 迷い蛾の光跡──W・G・ゼーバルトの散文作品における博物誌・写真・復元 第2章 歴史素としての写真──ロラン・バルトにおける写真と歴史 第3章 歴史小説の抗争──『HHhH』対『慈しみの女神たち』 第4章 サスペンスの構造と歴史叙述──『チェンジリング』『僕だけがいない街』『ドラ・ブリュデール』 第5章 歴史という盲目の旅──畠山直哉『気仙川』を読む IV 歴史叙述者たちの身振り 第1章 歴史の現像──ヴァルター・ベンヤミンにおける写真のメタモルフォーゼ 第2章 記憶の色──ヴァルター・ベンヤミンと牛腸茂雄の身振りを通して 第3章 「歴史の場(ヒストリカル・フィールド)」の航海者──「写真家」多木浩二 結論 歴史における希望のための十のテーゼ 註/跋/書誌・フィルモグラフィ/図版一覧/人名索引/事項索引 ▼プロフィール 田中 純 (たなか じゅん) 1960年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授・表象文化論(思想史・イメージ分析)。 [主要著書] 『都市表象分析I』(INAX出版、2000) 『ミース・ファン・デル・ローエの戦場』(彰国社、2000) 『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』『死者たちの都市へ』(青土社、2001、2004、サントリー学芸賞受賞) 『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞) 『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008、毎日出版文化賞受賞) 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010) 『建築のエロティシズム 世紀転換期ウィーンにおける装飾の運命』(平凡社新書、2011) 『冥府の建築家 ジルベール・クラヴェル伝』(みすず書房、2012) 『イメージの自然史──天使から貝殻まで』(羽鳥書店、2010) 公式ブログ Blog (Before- & Afterimages) http://news.before-and-afterimages.jp/index.html *『過去に触れる』関連書籍リスト 選書・田中純 http://before-and-afterimages.jp/news2009/2016/04/post-227.html

MORE -

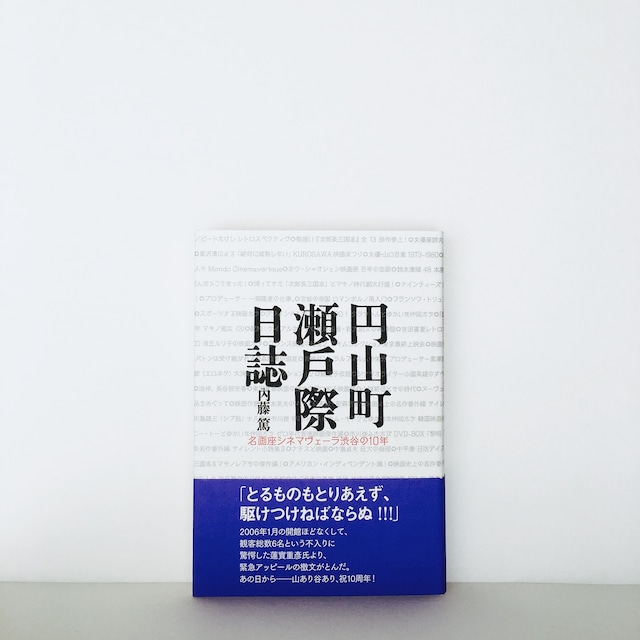

内藤篤『円山町瀬戸際日誌──名画座シネマヴェーラ渋谷の10年』

¥2,640

四六判 並製 346頁 本体価格 2,400円+税 ISBN 978-4-904702-59-8 C0074 2015年12月刊行 ブックデザイン 大森裕二 ▼書評・記事 『Real Sound 映画部』内藤篤氏インタビュー 「映画には過去も現在もない」シネマヴェーラ渋谷館主が明かす、名画座経営10年の信念 http://realsound.jp/movie/2015/12/post-676.html 『Cut 』2016年2月号 「著者の映画愛溢れるエッセイ」「映画ファン必読の一冊」http://hatoripress.blog.so-net.ne.jp/2016-01-25 『BOOKSTAND映画部! 』【映画を待つ間に読んだ、映画の本】 第26回 『円山町瀬戸際日誌/名画座シネマヴェーラ渋谷の10年』~名画座の経営は、「解せぬ!!」ことの連続なのだ。 (文/斉藤守彦)http://bookstand.webdoku.jp/cinema/saitou/201601/23120000.html 『新潮45』2016年2月号 「弁護士兼名画座館主の映画愛」(評/文芸ジャーナリスト・佐久間文子)http://www.bookbang.jp/review/article/507487 『読売新聞』2016年1月31日 本よみうり堂「著者来店」 弁護士の傍ら名画座開館「弁護士として映画や音楽の法実務に関わる一方で、2006年に名画座「シネマヴェーラ渋谷」を東京渋谷区円山町に開館、「映画狂い」の性分を生かし二足のわらじを履く。(中略)「期待しないで見た映画が面白いと感動も大きい。ネットで評判を調べて見るのはもったいない」。上映プランの一つ一つに未来の映画ファンへの思いを込めている。」(記事・多可政史) http://www.yomiuri.co.jp/life/book/raiten/20160201-OYT8T50065.html?from=tw 『考える人』(新潮社)メールマガジン 「弁護士はいかにして名画座館主となりしか」(「考える人」編集長 河野通和) 『産経新聞』2016年3月6日「聞きたい。」 一本一本に愛情を込めて「シネコン全盛の昨今、個人経営の映画館を、それも世の趨勢から取り残されたような名画座を、東京・渋谷の円山町に開設して10年がたつ。いまだに客の好みがわからないとぼやくが、それでも何だか楽しそうな様子が行間から漂ってくるのは気のせいか。(後略)」(記事・藤井克郎) http://www.sankei.com/life/news/160306/lif1603060021-n1.html ジュンク堂書店PR誌『書標』(ほんのしるべ)2016年3月号 著書を語る 「『円山町瀬戸際日誌』を上梓して」(内藤篤)https://honto.jp/store/news/detail.html?nwid=1000018276&shgcd=HB300&extSiteId=junkudo&cid=eu_hb_jtoh_0411 『キネマ旬報』5月上旬号 「ゆるやかな空気の変化を記したメモワール」(評/佐野亨) 『映画芸術』455号 「二十一世紀的名画座の成り立ちと日常」(評/千浦僚) ▼概要 弁護士業と二足のわらじを履く、館主の一喜一憂と、「名画座」の行く末を描く、名画座館主のエッセイ 。10年間の「番組一覧」付。 シネマヴェーラ渋谷 開館10周年記念刊行 http://www.cinemavera.com/index.html 「とるものもとりあえず、駆けつけねばならぬ ! ! !」 2006年1月の開館ほどなくして、観客総数6名という不入りに驚愕した蓮實重彦氏より、緊急アッピールの檄文がとんだ。あの日から──山あり谷あり、祝10周年! [目次] 円山町三国志 または、余は如何にして名画座親父となりし乎 円山町瀬戸際日誌 山口百恵編 鈴木清順編 「廃墟としての90年代」仕込み編 最終兵器・鈴木則文降臨! 清水宏あるいは「素材論的憂鬱」 グラインドハウス A GO GO!! 生誕100年マキノ雅弘 宴の準備 生誕100年マキノ雅弘 宴の始末 混迷と繁忙の7月 年末年始への慌ただしさ サヨナラだけが人生だ 新・円山町瀬戸際日誌 岸田森は「持ってる男」なのか? 喜劇監督としての野村芳太郎 千葉チャンはお祭りである 11度目の「映画史上の名作」の夏 あるいは興行事情激変の巻 台北番外編 ナゾの監督・中村登 洋画でカラブリ? 佐分利信でリベンジ? 韓国映画の怪物たち 曾根中生追悼! 映画史上の名作で一息 ワイズマン! 岡本喜八讃歌 神代辰巳没後20周年 安藤昇 祝芸能生活50周年 ルビッチ・タッチ! あとがき 番組一覧 ▼プロフィール 内藤 篤 (ないとう あつし) 1958年東京生まれ。弁護士(1985年登録)・ニューヨーク州弁護士(1990年登録)。2006年より名画座「シネマヴェーラ渋谷」館主。 東京大学教養学部の蓮實重彦映画ゼミに1年半モグリで参加。東京大学法学部卒業後、大手渉外法律事務所に勤務ののち、1994年に内藤・清水法律事務所(青山綜合法律事務所と改称)を開設。主たる仕事領域は、エンタテインメント(映画、音楽、演劇、音楽出版、マーチャンダイジング、アート取引、玩具、広告等)およびメディア/コミュニケーション関係(放送、出版、インターネット等)の法実務。慶應義塾大学法科大学院講師および一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師(ともにエンタテインメント法担当)。 *主要著書 『ハリウッド・パワーゲーム──アメリカ映画産業の「法と経済」』(TBSブリタニカ、1991年、平成3年度芸術選奨文部大臣新人賞受賞) 『エンタテインメント・ロイヤーの時代──弁護士が語る映像・音楽ビジネス』(日経BP出版センター、1994年)、『走れ、エロス!』(筑摩書房、1994年) 『エンタテインメント契約法[第3版]』(商事法務、2012年) [共著] 『パブリシティ権概説[第3版]』(木鐸社、2014年) 『映画・ゲームビジネスの著作権 [第2版]』(CRIC、2015年) [翻訳書] 『エンターテインメント・ビジネス──その構造と経済』(ハロルド・L・ヴォーゲル著、リットーミュージック、1993年)

MORE -

長谷部恭男『憲法のimagination』

¥2,860

SOLD OUT

四六判 上製 248頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-15-4 C1032 2010年9月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『AERA』2010年10月18日AERIAL-BOOK 「いま最も旬な憲法学者のエッセー集だ。~」(ら) 『朝日新聞』2010年11月14日 「本書のカギはまさに「想像力」だ」 『出版ニュース』2010年11月中旬号 ブックガイドにて紹介 「法律学とは人間や世の中あっての学問という著者の思索、見識が、痛烈な皮肉やウイットの中に発揮され、憲法を学び、論じるための指南にも」 『日経プレミアPLUS』 vol.11「仕事に効く〈本〉」 木村草太先生が紹介してくださいました。「日本最高の憲法学者の1人である著者が、哲学、文学、映画など幅広い知見を生かして憲法にアプローチするエッセイ・書評集。軽妙な語り口に引き込まれるうちに、憲法や法律が身近に感じられるはず」。 ▼概要 思索する愉しみ 古今の哲学や文学、映画を緯糸に、 憲法学者が織り上げるエッセイ・書評集 日本を代表する憲法学者によるエッセイ集。 最新論文集『憲法の境界』、入門書決定版『憲法入門』につづく羽鳥書店刊行の第三弾。東京大学出版会『UP』誌での連載エッセイ「憲法のimagination」24回を中心に、2004年以降、著者が各紙・誌で発表してきた書評、コラムの計42編をまとめた。法律は縁遠いものと思っている人にとっても、「憲法学は、人はいかに行動すべきかを考える学問の一分野だということになります」という著者の一言には意外性を感じ、関心を持てるだろう。その小気味よい文章に引き込まれるうちに、憲法について興味深く学び、考えることができる。より幅広い人びとにとって読みやすいリベラルアーツ版憲法入門書といえる一冊。 [目次] はしがき 第1部 憲法のimagination 1 生きている 2 イェルサレムとアテネ 3 日本国民、カモーン! 4 自己目的化の陳腐さについて 5 アテネ学会日記 6 国民を使用人扱いするのか? 7 法哲学者の偉大さについて 8 「ガチョーン!」の適切さについて 9 続く? 10 ゲバラのように生きる 11 東京・横浜学会日記 12 とらわれて 13 謎はない 14 特殊な国、アメリカ 15 そうしたかったから 16 どこへ行くのか 17 法と戦略 18 へぇ、へぇ 19 認識を示す 20 そんな風には生きてない 21 厳密に言ってどうなのか 22 先例に従う 23 四人の子ども 24 スピノザの自由 第2部 ハムレットとドン・キホーテ 1 カール・シュミットのシェイクスピア カール・シュミット/初見基訳『ハムレットもしくはヘカベ』 2 ドン・キホーテの夢 ミラン・クンデラ/金井裕・浅野敏夫訳『小説の精神』 セルバンテス/牛島信明訳『ドン・キホーテ』(全六冊) 3 信じられない カズオ・イシグロ/土屋政雄訳『日の名残り』 4 法をおしえて E・H・カントロヴィッチ/甚野尚志訳『祖国のために死ぬこと』 5 人ではない J・L・ボルヘス/鼓直訳『伝奇集』 6 本の虫日記 7 憲法論争と九条問題 8 青春の一冊--おのれの守護神を信じた職業選択 マックス・ウェーバー/尾高邦雄訳『職業としての学問』 9 この人・この3冊 第3部 憲法学は何を考えるのか 1 憲法学は何を考えるのか 2 憲法改正論議の不思議 3 ソウル学会日記 4 がっかりなさいましたか? 5 地方自治と民主政治 6 平成「20年」 7 人民は代表されえない 8 ショートエッセー わたしとコピペ 9 評価 初出一覧 ▼プロフィール 長谷部恭男(はせべ やすお) 1956年広島生まれ。東京大学法学部卒業。早稲田大学法学学術院教授。 著書に 『比較不能な価値の迷路」』 『憲法の理性』 『憲法の境界』 『憲法入門』など。 ▼関連書籍 長谷部恭男『憲法の境界』 長谷部恭男『憲法入門』

MORE -

田中純『イメージの自然史──天使から貝殻まで』

¥3,960

SOLD OUT

A5判 並製 332頁 本体価格 体3,600円+税 ISBN 978-4-904702-11-6 C3010 2010年6月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷 精興社 製本 矢嶋製本 ▼書評・記事 『日本経済新聞』2010年8月8日「歴史の深層から現在を思考」評・五十嵐太郎(建築評論家) 『東京新聞』2010年8月15日「かたちをめぐる自在な連想」評・柏木博(デザイン評論家) 『読売新聞』2010年10月10日 「変化するおもかげ追う」評・前田耕作(アジア文化史家) 『出版ニュース』2010年8月中旬号「ブックガイド」 『idea no.342』2010年9月号「ブック&インフォメーション」 ▼概要 記憶・生命の原型的イメージを手繰る ──都市表象分析をめぐる思索のエッセンス 「自然史」とは「ナチュラルヒストリー」を意味している。それは、「自然誌」「博物誌」「博物学」でもあり、分類学的な博物誌と系統学的自然史のあわいを揺れ動きながら、原型的イメージを図鑑のように編み、それが変容してゆく過程を歴史のなかにたどる。『UP』の好評連載「イメージの記憶」を中心に、『10+1』連載「都市表象分析」の最後の3回分も収録。本書には、前著『政治の美学』にいたるまでの著作のエッセンスが凝縮されており、田中純の思索を繙く最良の手引書となっている。 *田中純 公式ブログBlog (Before- & Afterimages) 2010年6月14日 「序」と「跋」の一部掲載 http://before-and-afterimages.jp/news2009/2010/06/post-89.html [主要目次] 序 Ⅰ 図像的転回の源流へ 第1章 イメージの系譜学──図像アトラス「ムネモシュネ」の方法 第2章 アートヒストリーとナチュラルヒストリー──種・様式・シークエンス Ⅱ 進化のイメージ 第1章 その馬を見よ──進化の肌理、歴史の知覚 第2章 ヒトの「おもかげ」──ヘッケル『人類の発生』と《泰治君の夢》 第3章 歪んだ創世記──『シュルツ全小説』に寄せて 第4章 天使をめぐって (1) 天使の博物誌──フェヒナー『天使の比較解剖学』 (2) 始祖鳥のメタモルフォーゼ──押井守『天使のたまご』 第5章 『リヴァイアサン』から『崖の上のポニョ』へ──ある象徴の系譜 第6章 楳図かずおの進化論──ムシとコドモ 第7章 幼形成熟の哀しみ──ビョークの人形愛 Ⅲ 情念のかたち 第1章 転生するニンフたち──ヴィヴィアン・ガールズの情念定型 第2章 鬼神たちの回帰──クロソウスキー『古代ローマの女たち』 第3章 表象の墓碑銘──ゴンブリッチ「棒馬考」考 第4章 メランコリーをめぐって (1) 弥勒とメランコリー──タルホからゴヤへ (2) 我ら、土星の子供たち──メランコリーの形式 第5章 イメージのサヴァイヴァル──ゴダール『映画史』 第6章 人形文字/文字という人形──多和田葉子「ゴットハルト鉄道」 第7章 まなざしの色彩──シェーンベルクのドローイング 第8章 書物のヒエログリフ化──『政治の美学』をめぐって Ⅳ 写真という多面体 第1章 細部の野蛮な自律性──矢代幸雄・ヴァールブルク・バタイユ 第2章 歪んだガラス──修整写真の欲望 第3章 写真の解剖学──歴史の証拠物件 第4章 時のアウラ──ロッシとタルコフスキーのポラロイド写真 第5章 石と化したスナップショット──ゲオルゲのイメージ戦略 第6章 見えない抹消線──高梨豊『地名論』 Ⅴ 都市の波打ち際 第1章 塔と貝殻──アルド・ロッシの詩学 第2章 多孔性の科学──生命の楼閣、都市の生命 第3章 波打ち際の知──『都市の詩学』への追記 第4章 都市表象分析とは何か──自註の試み (1) 「非都市の存在論」から「都市表象分析」へ (2) 発掘された幼年時代──「語り」のかたち 註/跋/初出一覧 書誌/図版一覧/人名索引/事項索引 ▼プロフィール 田中 純 (たなか じゅん) 1960年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授・表象文化論(思想史・イメージ分析)。 [主要著書] 『都市表象分析I』(INAX出版、2000) 『ミース・ファン・デル・ローエの戦場』(彰国社、2000) 『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』『死者たちの都市へ』(青土社、2001、2004、サントリー学芸賞受賞) 『都市の詩学──場所の記憶と徴候』(東京大学出版会、2007、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞) 『政治の美学──権力と表象』(東京大学出版会、2008、毎日出版文化賞受賞) ▼関連書籍 田中純『過去に触れる──歴史経験・写真・サスペンス』 工藤庸子[編]『論集 蓮實重彦』

MORE -

齋藤希史『漢文スタイル』

¥2,860

四六判 上製 306頁 本体価格 2,600円+税 ISBN 978-4-904702-09-3 C1095 2010年4月刊行 ブックデザイン 原研哉+中村晋平 カバー写真 東野翠れん 印刷 大日本法令印刷 製本 牧製本印刷 ▼書評・記事 『朝日新聞』2010年6月13日「漢文の大水脈 日本文学の底に 評・田中貴子(甲南大学教授) 『読売新聞』2010年6月20日「多彩な味わいを伝える」 評・蜂飼耳(詩人) 『東京人』2010年8月号 Close up TOKYO Books「中国、空想旅行の場としての。」評・苅部 直(東京大学教授) 『新潮45』2010年9月号 書物の森「魅力的な漢文エッセイ」評・正津 勉(詩人) 『日本経済新聞』2010年10月17日「活字の海で」にて 「漢文を楽しくやさしく──奥深い世界伝える本、相次ぐ」 『東京大学教養学部報』533号(2010年11月4日)「軽やかに越境する」評・品田悦一(東京大学准教授) 『趣味の水墨画』2010年12月号(ユーキャン) 書物の森「いわゆる教科書的な漢詩に関する本のたぐいではない」 『読売新聞』夕刊2010年11月22日 本よみうり堂「漢文関連本の出版相次ぐ」「時空超えた対話が魅力」 『朝日新聞』2010年12月19日 書評委員お薦め「今年の3点」評者:田中貴子(甲南大学教授・日本文学) 『書道美術新聞』2011年2月1日号(美術新聞社)「話題の本」 『朝日新聞』2013年8月19日「天声人語」 「「緑陰読書」という言葉がある。夏休みの読書をそう称することが多い。中国文学者、斎藤希史さんの『漢文スタイル』によると、それほど古い言葉ではない。日本では、江戸後期の頼山陽の漢詩にその典拠らしい句が見られるという」。 ▼概要 隠者・詩人・旅人たちがめぐる読書の宇宙 不楽復何如!──こんな楽しみまたとない 中国古典文学と清末―明治期の言語・文学の研究者である齋藤希史氏によるエッセイ集。東京大学出版会の『UP』誌連載中の「漢文ノート」(1~12回)や『芸術新潮』2008年8月号・北京特集の「北京八景――記憶された町」など、計22編を収録。著者がひらく漢詩文の世界。国を超え、時代を超えて隠者・詩人・旅人たちがめぐる読書の宇宙へと読者は誘われ、ともにひとときを游ぶ……。いわゆる授業科目としての印象を持たれがちな「漢文」をあえてタイトルに掲げ、漢文脈の可能性と、漢詩文の世界の楽しみ方を伝える一冊。 平成22年度 第19回 やまなし文学賞 (研究・評論部門) 受賞 [目次] Ⅰ 詩想の力 1 隠者の読書、あるいは田園の宇宙 2 自然を楽しむ詩 3 詩人の運命 4 詩讖──詩と予言 5 天上の庭──「玄圃」 II 境域のことば 1 北京八景──記憶された町 密かな愛着 第一景 芥川龍之介『支那游記』 幸福な時間 第二景 袁宏道「秋日同梅子馬方子公飲北安門」 第三景 龔自珍「丙戌秋日独遊法源寺」 胡同の神さま 第四景 金受申『北京の伝説』 第五景 奥野信太郎『随筆北京』 町の音 第六景 老舎『駱駝祥子』 第七景 愛新覚羅溥儀『わが半生』 ふたりの希望 第八景 魯迅+許広平『両地書』 2 訓読の自由 3 来たるべき国語 4 思惟する主体 漢文脈の核心/漢籍の素読/韓愈の文章/教養と主体 5 旅人の自画像 旅行記の時代/漢学者の中国紀行/新聞記者の耳目/志士の渡航記/ 志士から留学生へ/鷗外の誇り/鏡の中の漱石/文化論の誘惑/街角の異邦人 III 漢文ノート 1 下宿の娘 2 詩のレッスン 3 恋する皇帝 4 緑陰読書 5 風立ちぬ 6 黄色い鶴 7 花に嘯く 8 不如帰 9 窈窕たる淑女 10 日下の唱和 11 天朗気清 12 赤壁の月 あとがき/初出一覧/人名索引 ▼ プロフィール 齋藤希史(さいとう まれし) 1963年千葉県生まれ 京都大学大学院文学研究科博士課程中退 京都大学人文科学研究所助手、奈良女子大学文学部助教授 国文学研究資料館文献資料部助教授 東京大学大学院総合文化研究科准教授、教授を経て 現在 同大学大学院人文社会系研究科 教授

MORE -

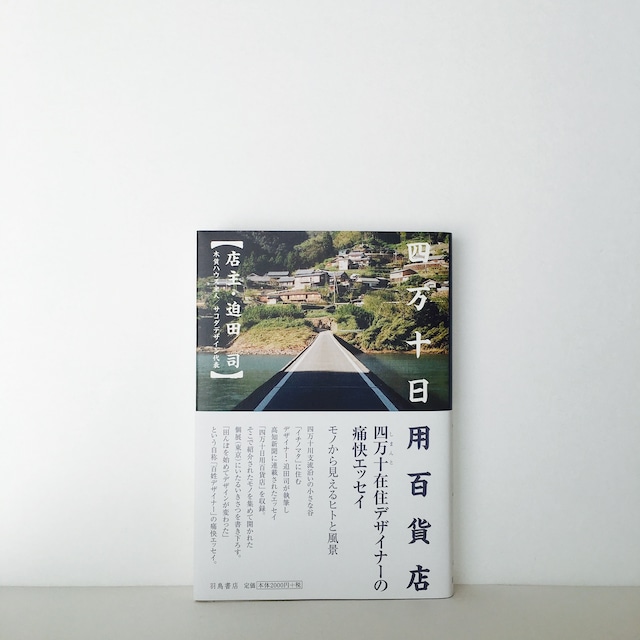

迫田司『四万十日用百貨店』

¥2,200

四六判 並製 232頁 本体価格 2,000円+税 ISBN 978-4-904702-04-8 C0036 2009年10月刊行 ブックデザイン 原 研哉+中村晋平 カバー写真: 吉原愛子 印刷 サンエムカラー 製本 清水製本所 ▼書評・記事 ▼概要 四万十在住デザイナーの痛快エッセイ モノから見えるヒトと風景 高知県・四万十川支流沿いの小さな谷「イチノマタ」に住むデザイナーの著者が、モノから見えるヒトと風景をつづったエッセイ「四万十日用百貨店」(2007年10~12月、高知新聞に56回にわたって連載)を全文掲載。約2年後の2009年夏、記事に紹介されたモノを集めた個展が東京で開催されることになったいきさつを書き下ろし、個展風景をカラー写真で収録する。田んぼを耕しながらデザインを生み出す著者ならではの視点をとおして、山あいの小さな谷からニホンを見晴らす。 [目次] プロローグ ぼくの谷 一ノ又 谷のしくみ/谷のしくみ図/ぼくの谷マップ 四万十日用百貨店(展) ★個展写真 谷から見える人と風景 [商品番号1 軽四トラック]運搬だけではない 市場になる のみ屋になる ステージになる [商品番号2 肥料袋]イガグリも歯が立たない強靭さ「四万十お裾分け袋」の大定番 [商品番号3 トタン波板]収穫を告げる「栗ドラム」米を守るチープな万里の長城 [商品番号4 たにご]なんでも洗える流れる洗い場 水と人の「暮らしの源流点」 [商品番号5 薪]自然の変換技術を体得すれば本物の「御馳走」にありつける [商品番号6 酒]唇湿ると滑る人間関係 酔わねば祝えない幡多方式 [商品番号7 沈下橋]じいさんの皺のような重厚感 最後の川の「最後の橋」を楽しむ! [商品番号8 くわ]背中で叩けばカエル探知 鰹のマイくわ・マイ藁焼き [商品番号9 藁]テクノロジー超えた万能結束力 人と神と自然を固く、緩く、結ぶ [商品番号10 石窯]素材も燃料も自ら調達 「ただ」という窯の中の「豊かさ」 [商品番号11 酵母]菌も証明 四万十の天然の力 職人御墨付きの「四万十酵母」 [商品番号12 鹿の角]生前の悪事を帳消しに 名刀は飾らない帽子掛け [商品番号13 害獣オリ]野生猪のリアルな動物園 命のやりとりを直視する [商品番号14 ふみきり]風が通る自由な「ふみきり」で 止まって何を見るべきか考える [商品番号15 漬物]手に漬けこまれた技術 風景全部をおいしく変換 [商品番号16 蜂防護服]キンチョールの二丁拳銃 獅子の城を制圧する戦闘服 [商品番号17 麦わら帽子]田畑という荒野を行く 百姓カウボーイのシンボル [商品番号18 うなぎばさみ]天然のヌルヌルは苦かった 安来節を封印する鬼の歯 [商品番号19 天然コンロ]男同士の意地が極めた 天然鮎専用の炭火コンロ [[商品番号20 黒パイプ]身体で覚え込んだ物理学 生きた水を扱う本能の力 [商品番号21 はがま]「自分の風景」とは何なのか その答えを証明してくれる釜 [商品番号22 おくどさん]水と土を太陽と人々に感謝 米に成仏してもらう最終装置 [商品番号23 氏神様]「森」という氏神様のお宅 身の上をじっくり相談 [商品番号24 まじない帖]自然のなりゆきに逆らうな 忘れた心を取り戻す帳面 [商品番号25 うたい]日本古来のミュージカルに学べ 節回しのよい「人生応援歌」 [商品番号26 炭]自分で生み出し、取り扱える 人に任せない「エネルギー」 [商品番号27 ホーロー風呂]環境へ「本当」にやさしい 五右衛門風呂に下心はない [商品番号28 薪ストーブ]光熱費を百分の一にカット 火の車を救う真っ赤な達磨 [商品番号29 煙突ブラシ]掃除しながら診断する 煙突医院の聴診器 [商品番号30 干し台]技術と知恵を受け継ぐ姿 「おてんとうさま」が見ているよ [商品番号31 番犬]吠え方で来客情報報告 さえる勘で家族を守る [商品番号32 おどし]鳥と人との知恵比べ 怖がらせ方は自由だ [商品番号33 巣箱]すみかなく「番人」減少 環境に能動的でありたい [商品番号34 ねずみとり]かわいさアピールで保釈!? ねずみに優しい生け捕り器 [商品番号35 ボーメ計]海を食べれば自分がわかる 人と自然を濃縮するはかり [商品番号36 しゃくり竿]水中で天然鮎と格闘技 しゃくり漁はスポーツだ! [商品番号37 石鹸]海と山つなぐ「しまんとエコ」 合言葉は「IKIIKI」 [商品番号38 防災無線]朝昼夕、十時と三時はお茶、四万十の暮らしのリズム [商品番号39 スレート瓦]「お金を使わない」仕事 絆深める「暮らしの修繕」 [商品番号40 枡]風景から生き方が見える 米を入れる米らしい入れ物 [商品番号41 田靴]アース耕す田んぼのブーツ アトム製はブレーク寸前!? [商品番号42 かなこ]牛でしか機能しない道具 田んぼのサーカス団を見たい [商品番号43 トロフィー] 夢を獲得した記憶を刻む 挑む力を手に入れた証し [商品番号44 子ども]「子どものシゴト」復権! メイド・イン・ちっチャイナ [商品番号45 もち]四万十人は「もち投げ」好き ネットでは検索できない催事 [商品番号46 ガードレール]静かに立つ尖った石たち 世の中に強い警告発して [商品番号47 チェーンソー]大怪我と背中合わせの作業 時代に振り回される山の価値 [商品番号48 腰なた]一家に一本「土州勝秀」山の経験をあぶり出す刃 [商品番号49 くすり]義と礼のやりとりを処方 四万十の腹くだりを治す [商品番号50 草]道草パワーの体験処方 「草」で「楽」になるのが「薬」 [商品番号51 葬具]別れるための「しきたり」 死んだときのために生きよ [商品番号52 竹]ありえない食べられる建材 仰天変貌で宇宙とつなぐ [商品番号53 空家]「空(から)」ではない学びの場 足跡からの生きるヒント [商品番号54 安全柵]土建屋さんの未来を示す 安全第一を意思表示する畑 [商品番号55 斧]薪を読みながら汗をかく 道具に身体が制御される [商品番号56 ポットン便所]「木賃ハウス哲学」の原点 ポットン! 落としてよい年を [番外編 川のこと] [番外編 木賃ハウスのこと] [番外編 田んぼのこと] [番外編 ユタカサのこと] [番外編 デザインのこと] 四万十日用百貨店(展) 麻布十番の「レーベルギャラリー」にて 誰も知らない四万十のデザイナーがなぜ東京で個展をするハメになったのか? 迫田司のデザイン/エピローグ ▼プロフィール 迫田 司(さこだ つかさ) 1966年熊本県生まれ。93年、高知県幡多郡西土佐村(現・四万十市)に移住し、2年後「サコダデザイン」を設立。休耕田だった棚田で米をつくりながらデザインに取り組む、自称「百姓デザイナー」。全国から仲間が集う現代の木賃宿「木賃(きちん)ハウス」を主宰。米袋では初となるグッドデザイン賞を受賞(2004年)。地元を愛し地元で活動する各地のデザイナーたちを結ぶネットワーク「地(ジ)デジ」(地・デザイン・ジャパン)を2011年11月に発足。2016年、ビートルズ来日50周年記念アップル・レコード公認オフィシャルロゴマーク作成。 ★2009年夏、本書のもととなる新聞記事をベースにした個展「四万十日用百貨店(展)」が、東京・港区三田で1か月に渡り開催された。 レーベルギャラリー *パネル展示 ジュンク堂池袋本店 2Fでパネルの展示を行ないました(2009年10月末まで)

MORE -

高山宏『かたち三昧』

¥3,080

A5判 並製 204頁 本体価格 2,800円+税 ISBN 978-4-904702-01-7 C0070 2009年7月刊行 ブックデザイン 馬面俊之 印刷・製本 大日本法令印刷 ▼書評・記事 読売新聞 2009年10月11日 「人文学の新たなデザイン」 [評者]田中純(思想史家) 出版ニュース 2009年11月中旬号 ブックガイド *紹介ブログ 整腸亭日乗 ~ 高山宏と「羽鳥書店」 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる ~ グルーヴィな教養「かたち三昧」 中野香織オフィシャルブログ ~ 器用仕事 ▼概要 高山フィギュラリズムの極北 『UP』の好評連載「かたち三昧」全63回をまとめる。 さらに、フィギュラル・クリティシズムの実践編として漱石論4編も収録。 〈かたち〉を読み解く高山フィギュラリズムの秘術を公開する驚異の書。 [目次] 口上 フィギュラリズム 1 フィギュラティヴ・サークル 2 フィグーラ・セルペンティナータ 3 エキセントリック・ガーデン 4 うねくった漱石 5 彼岸へと過ぎる蛇 6 十九歳、何てパンクなマニエラ 7 薔薇の庭の音の蛇 8 詩神の音連れ 9 百学連環(1) 10 百学連環(2) グラン・メートル種村季弘(2004・8・29没)に 11 鯨の百科、鯨〈と〉百科 12 マーヤーは人のかたち 13 「く寝る」言葉の川走 14 サイモン・シャーマの歴史形態学 15 エーコ・インポッシビリア 16 ジュゼッペのヒト猫 17 我レ亦あるかであニ在リ 18 アナモーフィックな死 19 よく見ればオムニス 20 驚く、ヒューマニティーズ 21 葡萄のパラダイム 22 葡萄ルネサンス 23 シーレーノスの箱 24 これビン笑すまじきこと 25 ヒトはこれノミ 26 懼龍犇は寝ている──キャロル・フィギュラル1 27 切って分かった蛇馬魚鬼──キャロル・フィギュラル2 28 「体」現憧憬──キャロル・フィギュラル3 29 「クンストゲシヒテ」の星たち 30 哲学する「映像の力」 31 暗号はゼロのかたち(1) 32 「言葉と物」のペダゴジックス 33 言葉の永久機関 34 ちゃんと面白い英文学 35 はじめっから詐欺 36 暗号はゼロのかたち(2) 37 エヴリ・バディに謹賀新年 38 フォシヨンの家の馬鹿息子 39 ヤラセ引くヤセで裸 40 顔に目をつけた 41 未知の西鶴、道の才覚 42 きみの顔は正しい 43 お勉強やめてギルマン読もう 44 ブルーサティン、顔のマニエリスト 45 顔のマニエリスム(1) 46 顔のマニエリスム(2) 47 アポカリプスな顔 48 宙にあそぶ視線(1) 亡き若桑みどり先生に 49 宙にあそぶ視線(2)──His private eye 50 宙にあそぶ視線(3)──女たちは見る 51 絵面の見得 服部幸雄先生追善 52 語る目、語る指 53 アメリカン・マニエリスムの手 54 「知」塗られた手首の話(1) 55 「知」塗られた手首の話(2) 56 「知」塗られた手首の話(3) 57 「知」塗られた手首の話(4) 58 かたち好き垂涎の「大図典」 59 影のない翻訳 60 雲をつかむような話 61 こんなミーイズムなら大歓迎だ 62 矩形なのに、まどか 63 かたちばかりの修了試験 吾輩は死ぬ──『吾輩は猫である』 座頭を殺す──『夢十夜』第三夜 夢の幾何学──『夢十夜』第四夜 「擬(まが)いの西洋舘」のト(ロ)ポロジー──『明暗』冒頭のみ 文献索引/人名索引 ▼プロフィール 高山 宏(たかやま ひろし) 1947年 岩手県に生まれる 1974年 東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了 現 在 大妻女子大学比較文化学部教授 [主要著書] 『アリス狩り』(青土社、1981、新版2008) 『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所、1992) 『ブック・カーニヴァル』(自由国民社、1995) 『カステロフィリア──記憶・建築・ピラネージ』(叢書メラヴィリア1、作品社、1996) 『エクスタシー──高山宏椀飯振舞I』(松柏社、2002) 『近代文化史入門──超英文学講義』(講談社学術文庫、2007)[『奇想天外・英文学講義』(講談社選書メチエ、2000)を改題] 『超人高山宏のつくりかた』(NTT出版、2007) [主要訳書] B・M・スタフォード『グッド・ルッキング──イメージング新世紀へ』(産業図書、2004) S・シャーマ『風景と記憶』(栂正行との共訳,河出書房新社、2005) B・M・スタフォード『ヴィジュアル・アナロジー──つなぐ技術としての人間意識』(産業図書、2006) B・M・スタフォード『ボディ・クリティシズム──啓蒙時代のアートと医学における見えざるもののイメージ化』 (国書刊行会、2006) B・M・スタフォード『実体への旅』(産業図書、2008)

MORE